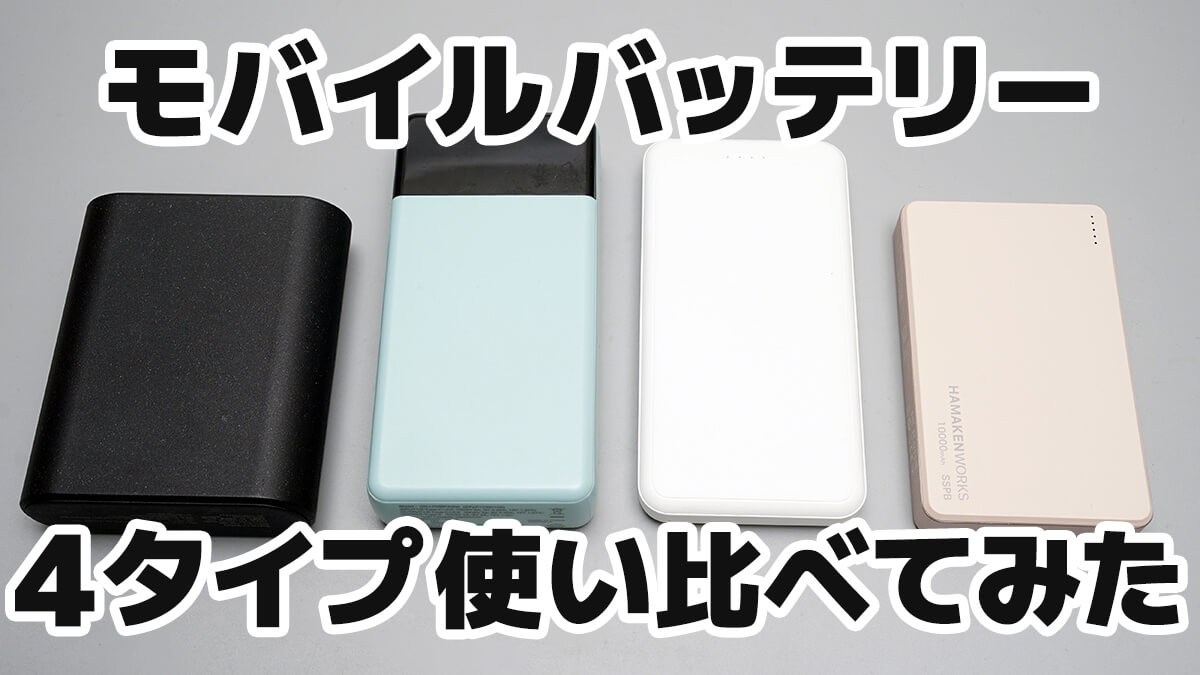

コバルト酸リチウム・リン酸鉄リチウム・ナトリウムイオン・準固体。4種類のモバイルバッテリーすべて使って比較してみた! アウトドアにベストなのは?

考えずに普段のモバイルバッテリーをアウトドアに使っていませんか?

リチウムイオンバッテリーの発火・爆発事故。最近、よく見聞きしませんか。実際、製品評価技術基盤機構(NITE)の調査によるとリチウムイオン電池の発火事故は2024年にNITEに報告されただけで492件。前年よりも77件増えて、過去最多だといいます。

2024年までの過去5年間に1860件の事故が報告されており、このうち約85%が火災につながっているといいますから、危険性が高いといえるわけです。そして、この事故の多くが「コバルト酸リチウムイオンバッテリー」関連といわれています。

なぜ、多くが「コバルト酸リチウムイオンバッテリー」による事故かといえば、圧倒的なシェア率を誇るため。一般的にリチウムイオンバッテリーといえば「コバルト酸リチウム(LCO)」を指す場合が多いのです。

そして、この「コバルト酸リチウムイオンバッテリー」は現在、手に入るモバイルバッテリーなどに使用されるものの中でほかの電池の化学系と比較して熱安定性が低く、事故のリスクが相対的に高いとされています。ですが、みなさん意識しないで、真夏のキャンプや真冬のスノーアクティビティに、普段使ってるバッテリーを持って行っていませんか?

目次

普通の「コバルト酸リチウム(LCO)」で事故のリスクが高まる理由

普通のリチウムイオンバッテリー=「コバルト酸リチウムイオンバッテリー」で事故が発生する多くの原因は、使用温度範囲を超えて利用されることにあるとされています。説明書などを確認すると、使用温度範囲が多くの場合、0〜40℃となっているはずです。

真夏のキャンプの際に直射日光の当たる場所や締めきった車の中に入れておけば、軽く、この使用温度範囲を容易に超えてしまいます。また、逆に真冬の0℃を下回るような低温下でも普通のリチウムイオンバッテリーは事故につながる可能性があるので注意が必要です。

高温環境(おおむね45℃を超える場合)では内部反応が進行しやすくなり、最悪の場合、発火に至るリスクが高まるといわれています。一般的に45℃を超えるような環境下では「コバルト酸リチウムイオンバッテリー」の可燃性の電解液が揮発しやすくなるとされます。そして、電池の内部の圧力や抵抗が上がりやすく、これがきっかけでSEI膜が分解しはじめ、圧力と温度がさらに上昇。最終的には正極材料に使用しているコバルト酸リチウムの熱分解もはじまり、この際に酸素を放出、可燃性の電解液やガスと反応して、最悪の場合、発火につながる可能性があります。

注意が必要なのは、低温でも発火の原因となるショート(短絡)が起きる場合がある点です。氷点下などの低温下では金属リチウムが負極表面に析出しやすくなります。これが針状(デンドライト)に伸びて、セパレーターを突き破ると内部短絡が起きるのです。内部短絡は局所的に大電流を発生させ、電池の内部の温度を急上昇させます。これにより高温時と同様の反応が起き、最悪の場合、発火に至るおそれがあります。

言い換えるなら、使用温度範囲外でリチウムイオンバッテリーを使用すると、発火などの事故につながるリスクが高まることを理解しておきましょう。アウトドアでリチウムイオンのモバイルバッテリーを使うなら、この点を認識しておくことをおすすめします。

燃えにくい「コバルト酸リチウムイオンバッテリー」以外の選択肢

現在入手可能なモバイルバッテリーの電池としては、以下の5つが考えられます。「コバルト酸リチウム」「三元系リチウム」「リン酸鉄リチウム」「ナトリウムイオン」「準固体」です。

ただし「コバルト酸リチウム」が燃えやすいのは、すでに解説したとおりです。次に「三元系リチウム」はテスラの電気自動車(EV)に搭載されていることで有名。ですが、冷却装置がないと、燃えづらさの面では「コバルト酸リチウム」と同程度といわれ、冷却装置を装備しづらい小型のデバイスにはほとんど採用されていません。

結果、相対的に事故のリスクを抑えやすいモバイルバッテリーとして「リン酸鉄リチウム」「ナトリウムイオン」「準固体」が現実的な候補になります。これらが、なぜ燃えにくいのかも解説していきます。

実績もあり、安全性が評価される「リン酸鉄リチウム」

「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」が燃えにくい理由は、とてもシンプル。正極に安定度の高い「リン酸鉄リチウム」を採用しているから。「リン酸鉄リチウム」は熱的、化学的に安定度が高く、200℃程度で分解が起きる「コバルト酸リチウム」に比べて分解温度が500℃以上と高い。しかも分解が起きたとしても、酸素をほぼ放出しないので、ショート時でも発火。爆発にまでは至りにくいとされています。

また、現在テスラを超えるEVの生産台数を誇るBYDでも多数採用されており、アウトドア好きならモバイルバッテリーよりもさらに大きなポータブル電源で多数採用されている実績があるのも、リスク評価上の安心材料になります。

リチウムを使っていない「ナトリウムイオン」

「ナトリウムイオンバッテリー」は、そもそもリチウム系の正極を使わずナトリウムを使っています。そして「リン酸鉄リチウム」と同じように熱分解しても酸素をほぼ放出しないので、揮発した電解液と反応して発火のリスクも相対的に低いとされています。そのうえ、現在は可燃性の電解液を使用しているといいますが、リチウムバッテリーよりも安定性の高い電解液を採用でき、電解液と正極が分解して発火・爆発という流れが発生しづらいというメリットがあります。

ただし、現在のところ、モバイルバッテリーとして市販されているのは、メーカー公称では世界初/唯一といわれるエレコムのナトリウムイオン電池モバイルバッテリー「DE-C55L-9000」シリーズのみなので、実績という点では不十分といえるでしょう。

ここ数年の技術といえる「準固体電池」

「準固体電池」は次世代電池の本命といわれる完全固体電池への橋渡し的な中間技術といわれています。液体電解液をゲル状や高粘度の準固体とすることで、液漏れや揮発、発火のリスクが低減、また低温下で問題になりやすいリチウムデンドライトの成長も抑制されやすくショートの発生も低くなるといいます。

完全固体電池への中間的な技術といわれますが、基本的に高温に対しても、低温に対しても安全性の面での優位性が期待されています。ただし、現在のところ、完全固体電池に比べると安全性で劣り、価格が高いのがデメリットといえるでしょう。

ここ数年で市販品としてモバイルバッテリーにも採用されるようになりましたが、安全性に対する実績という面では不安が残るといえるでしょう。

「コバルト酸リチウム」「リン酸鉄リチウム」「ナトリウムイオン」「準固体」を入手して徹底比較

「コバルト酸リチウム」については、現在世の中に流通しているほとんどのモバイルバッテリーが「コバルト酸リチウム」なので、筆者はそのなかでもリーズナブルで流通量の多そうな100均のモバイルバッテリーを購入してみました。

10,000mAhで税込1,100円と非常に安価です。大きさは約136×69×16mm、重さは約219gですから、安くて、軽くて、ハイパワー。「コバルト酸リチウム」のモバイルバッテリーがもっとも普及しているのも納得といえます。

ちなみに1,000mAhあたりで価格は110円、体積は約15,014㎣、重さは約22gです。さまざまな種類のモバイルバッテリーがありますが、これを1つの基準として「リン酸鉄リチウム」「ナトリウムイオン」「準固体」と比較するとおもしろい結果がみえてきそうです。

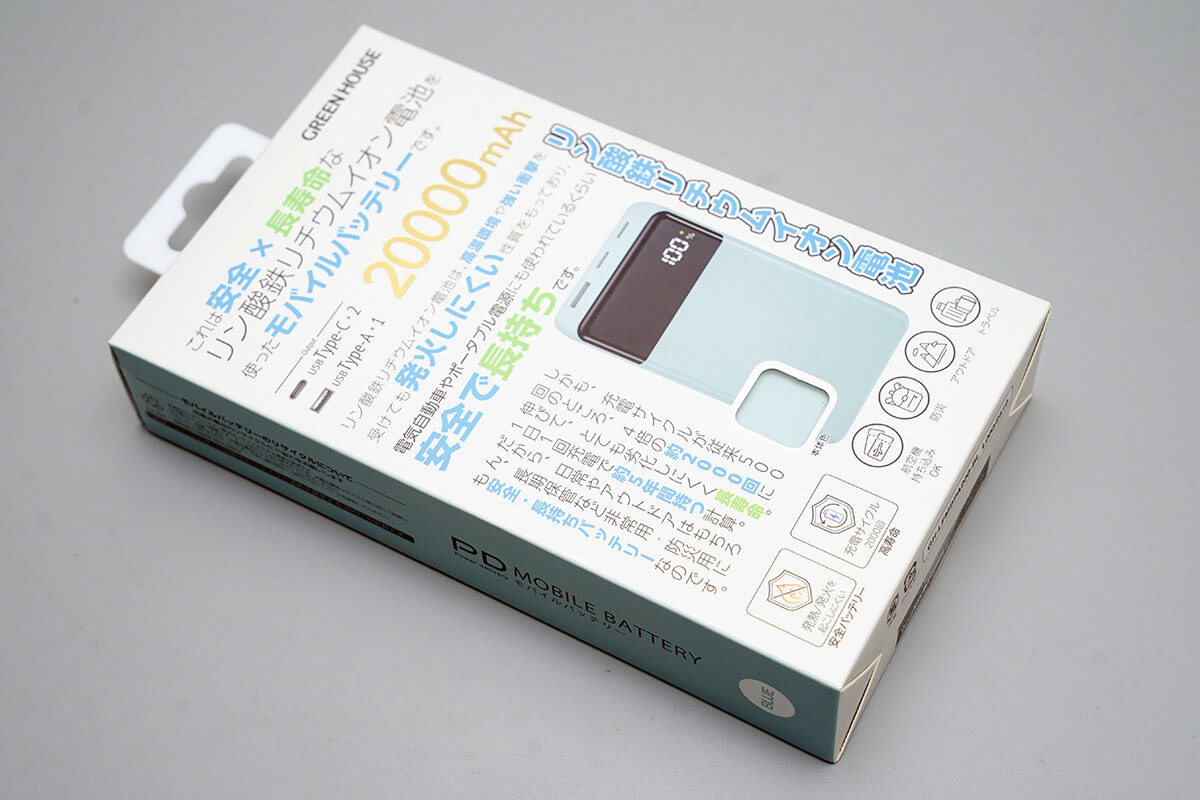

「リン酸鉄リチウム」バッテリーはグリーンハウスの「モバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄 GH-LFMBPA200シリーズ」を入手しました。大きさは約140×69×29mm、重さは約375g、価格は7,180円です。動作温度範囲は0〜40℃。

「ナトリウムイオン」モバイルバッテリーについては、現在のところ市販品としては世界唯一といわれるエレコムの「ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー DE-C55L-9000シリーズ」。バッテリー容量は9,000mAh、大きさは約106×87×31mm、重さは約350g、価格は税込9,980円。動作温度範囲は放電時が−35〜50℃、充電時が0〜40℃です。

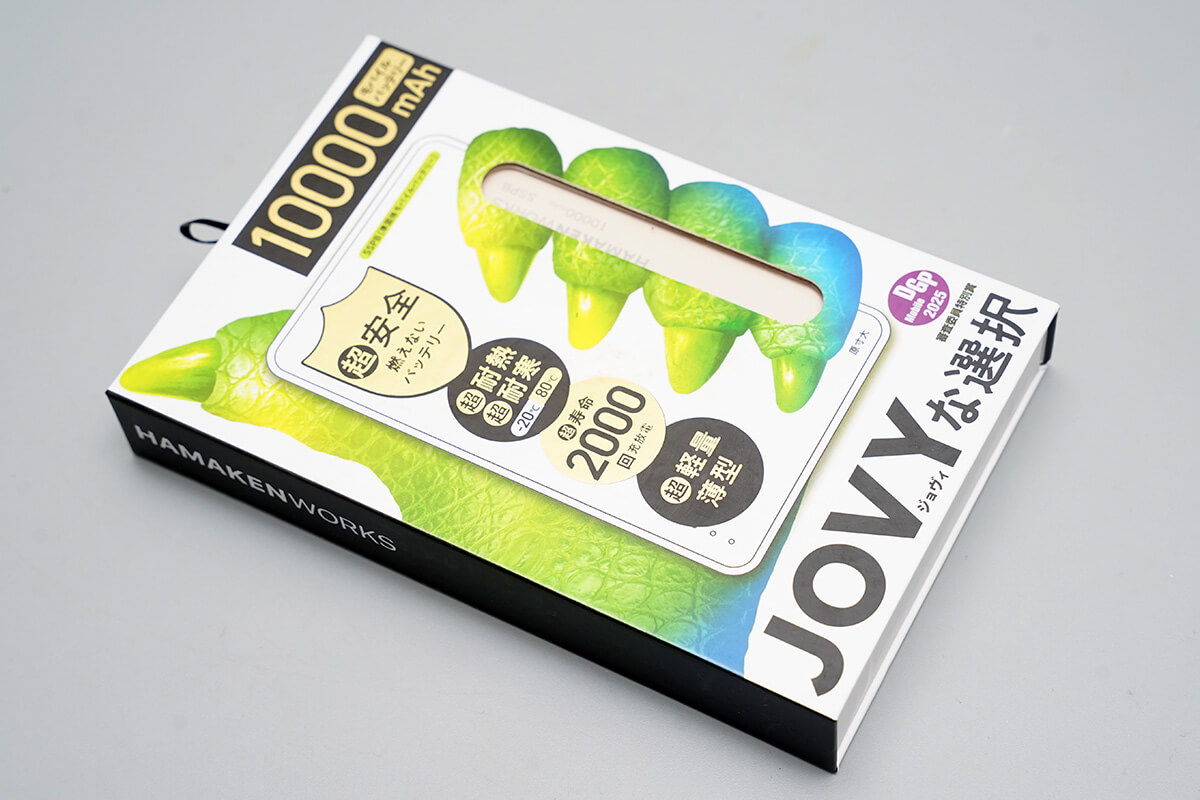

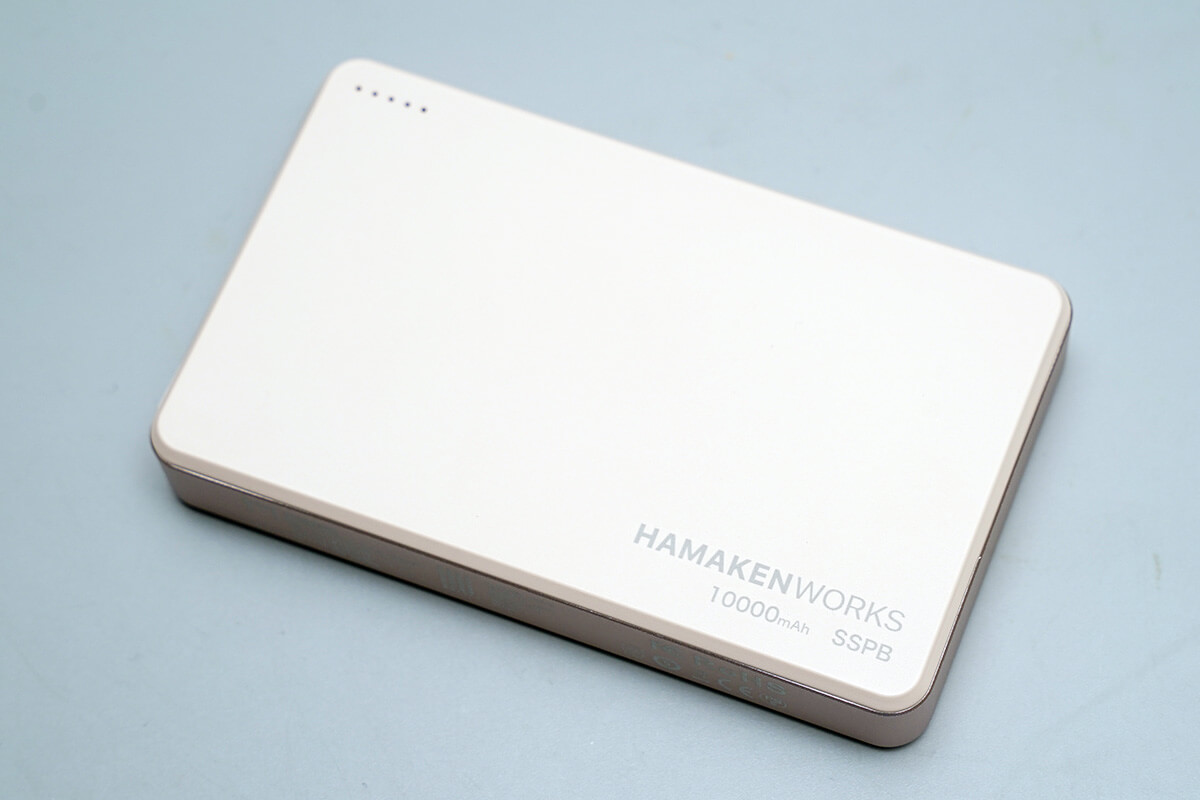

「準固体」モバイルバッテリーはHAMAKEN WORKSの「SSPB(準固体電池モバイルバッテリー) 10,000mAh」。大きさは約112×68×17mm、重さは約195g、価格は税込8,980円。動作温度範囲は−20〜80℃までです。

【比較1】価格・体積・重さ:1,000mAhあたりで比較してみた

容量などが異なるので、それぞれがどのくらい価格で、どのくらいエネルギー密度なのかなどが分かりにくいので、1,000mAhあたりでまとめてみました。

1,000mAhあたりでの価格・体積・重さ比較

| アイテム名 | 1,000mAhあたりの価格 | 1,000mAhあたりの体積 | 1,000mAhあたりの重量 |

|---|---|---|---|

| 100均のコバルト酸リチウム | 約110円 | 約15,014㎣ | 約22g |

| リン酸鉄リチウム | 約359円 | 約14,007㎣ | 約19g |

| ナトリウムイオン | 約1109円 | 約31,764㎣ | 約39g |

| 準固体 | 約898円 | 12,947㎣ | 約20g |

上記のような結果となりました。動作温度範囲の広さ、重さや体積あたりのエネルギー量を考えるとコストパフォーマンスを無視するなら「準固体」が圧倒的です。ただし、価格や大きさ、重さを無視していいなら「ナトリウムイオン」の低温下での強さは魅力的です。

【比較2】電池寿命:何回充放電できるのか? サイクル寿命も考慮したい

100均で購入したということもあるのですが、「コバルト酸リチウム」モバイルバッテリーの価格の安さが突出しています。ただし、これには何度充放電できるのか、というサイクル寿命は考慮されていません。実は、このサイクル寿命も各製品で公開されており、以下のとおりです。1日1回充放電するとしての製品寿命も記載しました。

各タイプのサイクル寿命・1回あたりのコスト・製品寿命

| アイテム名 | サイクル寿命 | 1回当たりのコスト | 製品寿命 |

|---|---|---|---|

| 100均のコバルト酸リチウム | 約500回 | 約2.2円 | 約1.4年 |

| リン酸鉄リチウム | 約2,000回 | 約3.6円 | 約5.5年 |

| ナトリウムイオン | 約5,000回 | 約2.0円 | 約13.7年 |

| 準固体 | 約2,000回 | 約4.5円 | 約5.5年 |

サイクル寿命や製品寿命の面からみると、実は「ナトリウムイオン」モバイルバッテリーは非常に優れた商品で、しかも環境にも優しいことがわかってきます。今回の比較では「リン酸鉄リチウム」のモバイルバッテリーだけが20,000mAhなので、この計算ではやや不利ですが、実はコストパフォーマンスも高いことがわかってきます。

【比較3】動作温度範囲:季節で使い分けるか? それとも「準固体」バッテリーで押し切るか?

アウトドアで安全に、それでいてコスパよくモバイルバッテリーを利用するには、3つの方法があると筆者は考えています。1つは動作温度範囲の0〜40℃をしっかり守って、もっとも普及していて価格も安定、軽くて小さい「コバルト酸リチウム」を使う方法。堅実な方法といえるでしょう。

一般的な動作温度範囲比較

| アイテム名 | 一般的な動作温度範囲 |

|---|---|

| 100均のコバルト酸リチウム | 0〜40℃ |

| リン酸鉄リチウム | 0〜40℃(コバルト酸リチウムに比べて発火や爆発のリスク低、低温下で充電性能が低下しやすい) |

| ナトリウムイオン | 放電時:−35〜50℃、充電時:0〜40℃ |

| 準固体 | −20〜80℃ |

ただし、真夏や真冬のアウトドアで0〜40℃は不可能という方も多いでしょう。北海道に住む筆者は、冬はアウトドアでなくても厳しいですし、車内を考えると夏の40℃についても温度の遵守は難易度が高いといえます。

そこで、もっとも手軽な解決方法は、現在のところ「準固体電池」です。HAMAKEN WORKSの「SSPB(準固体電池モバイルバッテリー) 10,000mAh」の動作温度範囲はなんと−20〜80℃。これならほとんどの場所でなんの心配もなく使えるでしょう。

問題は税込8,980円という価格のみ。ただし、サイクル寿命が約2,000回なのでランニングコストで考えると、非現実的なほど高価ではありません。モバイルバッテリーが1つで済むといった方にはおすすめの選択肢です。

ただし、モバイルバッテリー1つですべて対応できるという方は少数派でしょう。そうなると、季節ごとに使い分けるという選択肢が出てきます。冬のアウトドアフィールドでは「ナトリウムイオン」。動作温度範囲は放電時が−35〜50℃、充電時が0〜40℃なので、充電時の温度にさえ気を付ければ「準固体電池」よりも低温に強いのが魅力です。

逆に夏の暑さ対策については、筆者はすでに「リン酸鉄リチウム」を積極的に導入しています。ほとんどの製品において動作温度範囲0〜40℃と一般的なリチウムイオンモバイルバッテリーと同じですが、どの製品も発火や爆発のリスク低減をうたっています。

正極に採用しているリン酸鉄リチウムの結晶構造上、コバルト酸リチウムなどに比較すると相対的にリスクが低いとされ、EVやキャンプ用ポータブル電源として数多く採用されているので、実績面でも信頼材料が多いといえるでしょう。

ただし「リン酸鉄リチウム」については、低温下、特に0℃以下で充電性能が低下しやすいという特性があるので、筆者は、冬の極端に寒い場所は「ナトリウムイオン」、夏場の日なたなどでのうっかり使用による事故防止のために「リン酸鉄リチウム」といった使い分けを心掛けています。

特に40℃以上はちょっと油断すると、家庭内でも発生する温度なので、幼い息子たちに使わせるモバイルバッテリーは「リン酸鉄リチウム」としています。価格的にも最近こなれてきているので、安全性とコストのバランスがよいのも重要なポイントです。

モバイルバッテリーは0〜40℃が基本! それを超えるときはしっかり検討

スマートフォンといっしょに急激に普及したモバイルバッテリーですが、動作温度範囲の基本は0〜40℃です。アウトドアでも、これはいっしょなので、この温度内で使用するように注意することがもっと重要です。

夏場に事故が多いので高温には注意しているという方もいるかもしれませんが、実は低温下でも発火や爆発のリスクがあるので、冬のアウトドアフィールドでも注意が必要です。そして、どうしても動作温度範囲を守れないフィールドで使用する場合は、使用したい環境に合わせて「リン酸鉄リチウム」「ナトリウムイオン」「準固体」のモバイルバッテリーを性能や特性を意図して使い分けることをおすすめします。

※本稿の数値や特性は各メーカー公称値および一般的な知見に基づくもので、実際の挙動は個体差・環境条件で変動します。充電・放電は取扱説明書の温度範囲に従ってください。

【タイプ別】モバイルバッテリー比較まとめ

| アイテム名 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| コバルト酸リチウム |

|

|

| 三元系リチウム |

|

|

| リン酸鉄リチウム |

|

|

| ナトリウムイオン |

|

|

| 準固体 |

|

|

限定企画やコンテンツを楽しみながらサイトを応援できる、有料メンバーシップをぜひご検討ください!

齋藤千歳(サイトウ チトセ・Saito Titoce)

元月間カメラ誌編集者。北海道の絶景や野生動物の姿を追い求めているうちに、キャンピングカー・車中泊でのアウトドアライフにどっぷりハマっていました。現在2歳の息子、そして妻と全道を巡っているうちにカメラ・レンズはもちろん、アウトドア・キャンプ、子育て、PCガジェット、料理に、ダイエットまで経験したすべてを撮影し、執筆するフォトグラファーライター。OUTDOOR GEARZINEではキャンプ及びキャンピングカーでの生活クオリティを上げる「QOCL(Quality of camping life)向上委員会」を中心にさまざまな記事を執筆していく予定です。

元月間カメラ誌編集者。北海道の絶景や野生動物の姿を追い求めているうちに、キャンピングカー・車中泊でのアウトドアライフにどっぷりハマっていました。現在2歳の息子、そして妻と全道を巡っているうちにカメラ・レンズはもちろん、アウトドア・キャンプ、子育て、PCガジェット、料理に、ダイエットまで経験したすべてを撮影し、執筆するフォトグラファーライター。OUTDOOR GEARZINEではキャンプ及びキャンピングカーでの生活クオリティを上げる「QOCL(Quality of camping life)向上委員会」を中心にさまざまな記事を執筆していく予定です。

アウトドアで本当に使えるモバイルバッテリーのおすすめと、後悔しない選び方のポイントまとめ

アウトドアで本当に使えるモバイルバッテリーのおすすめと、後悔しない選び方のポイントまとめ