山のプロがイスカの高品質ダウンシュラフ「エアプラス」を使い続ける5つの理由。日本の山を知り尽くしたメーカーの寝袋はココが違った【モンベルでもナンガでもなく】

テント泊で快適な睡眠に欠かせないのが寝袋(スリーピングバッグ・シュラフ)です。一般的なキャンプ用の寝袋と違って登山用のシュラフは軽量・コンパクトに作られ、持ち運びの負担を最小限にしながら最大限の寝心地と暖かさを提供してくれます

衣食住を背負う登山では、「できるだけ暖かく、よりコンパクト」なシュラフを選びたいと誰もが思うはず。断熱性と携帯性のバランス、そして限りある予算からベストなシュラフを選ぶことは多くのハイカーが抱える悩みであり、道具選びの難しいところでもあります。シュラフは装備の中でも1、2を争う高価な道具ですから、失敗は許されません。

Outdoor Gearzineでは過去にも何度かシュラフの選び方やおすすめモデルの特集をしましたが、その中でベストハイキング部門のシュラフに選ばれた1つが「イスカ・エアプラス」シリーズ。これまで使用してきたシュラフの中でも間違いなくトップクラスの寝心地を誇り、十分な保温性はもちろん、快適な寝心地や使いやすさ、高品質な素材が使用され、軽量・コンパクトさといったバランスよく高いレベルの性能を兼ね備えたエアプラスシリーズは、幅広い季節やアクティビティに柔軟に対応しやすく、また初心者からベテランまで使えるモデルです。

今回はエアプラスシリーズについてより詳しく、具体的にどんなところが良くておすすめなのかをたっぷりと紹介させていただきます。兼ねてよりイスカのアイテムを愛用させてもらっていたご縁から、instagramでイスカのアンバサダーを務めたことのある筆者。こっそりとイスカさんに聞いたカタログには載っていない秘話ももりだくさんでお届けします。

日本の山を知り尽くしたメーカーが作るシュラフ「エアプラスシリーズ」は軽量・コンパクトでありながら使い手を選ばず誰でも使うことができ、通気性に優れ、山旅で快適な睡眠を約束してくれます。

目次

イスカ エアプラスシリーズの主な特徴

イスカは昭和47年(1972年)に創業された日本のアウトドアメーカーです。50年以上の歴史を持つイスカは寝袋(シュラフ)をメインに、スタッフバッグやレインバッグカバー、スパッツ、ソフトクーラーなどを取り扱っています。

そんなイスカが作る「エアプラス」シリーズはダウンシュラフのラインナップで最上位のフラッグシップモデル。

エアプラスシリーズは「かるく」「ちいさく」「あたたかく」のコンセプトをより高いレベルで実現されたモデルで、820FP(フィルパワー)の高品質なホワイトグースダウンが使用され、30gのダウンには200万以上のフィラメントや伸展部があり、大量の空気を溜め込むことが可能で、優れた断熱効果を発揮してくれます。

生地は10デニールの極薄リップストップナイロンが採用され、JIS規格での最高評価の5級を獲得した「超撥水」生地が使われています。撥水性の高い生地が採用されつつも高い通気性を誇り、睡眠中の蒸れを軽減してくれます。3D構造になった立体的な形状は体の断面で最も大きい胸側にゆとりをもたせ、背中側に小さい丸みを帯びた形にすることで体を包み込み、冷えやすい足元には多めのダウンを封入、足の形に沿った逆台形型にすることで無駄なく体にフィットするマミー型のシュラフになっています。

全4モデルがラインナップされるエアプラスシリーズは使用する温度帯に合わせて肩幅サイズの設計を変え、着ぶくれに対応。またモデルによって冷気をシャットアウトするためのベストな付帯機能、構造を取り入れ、イスカのテクノロジーが存分に使われたシュラフです。

私がエアプラスシリーズを使う5つの理由

早速ですが、筆者がエアプラスシリーズを愛用する理由を紹介していきます。実際に使用したことのある「エアプラス450」、「エアプラス630」の2つをベースに、一体何がいいのかをお伝えします。

その1:FPの数字では表現できない部分まで突き詰めた、上質なホワイトグースダウン

エアプラスシリーズに使用されるダウンはホワイトグースダウンです。

シュラフをはじめ、ダウン製品に封入されているのは水鳥から採取される「羽」で、主にダックダウン(あひる)とグースダウン(ガチョウ)があります。どちらも水鳥ですが、ダウンの質は大違い。

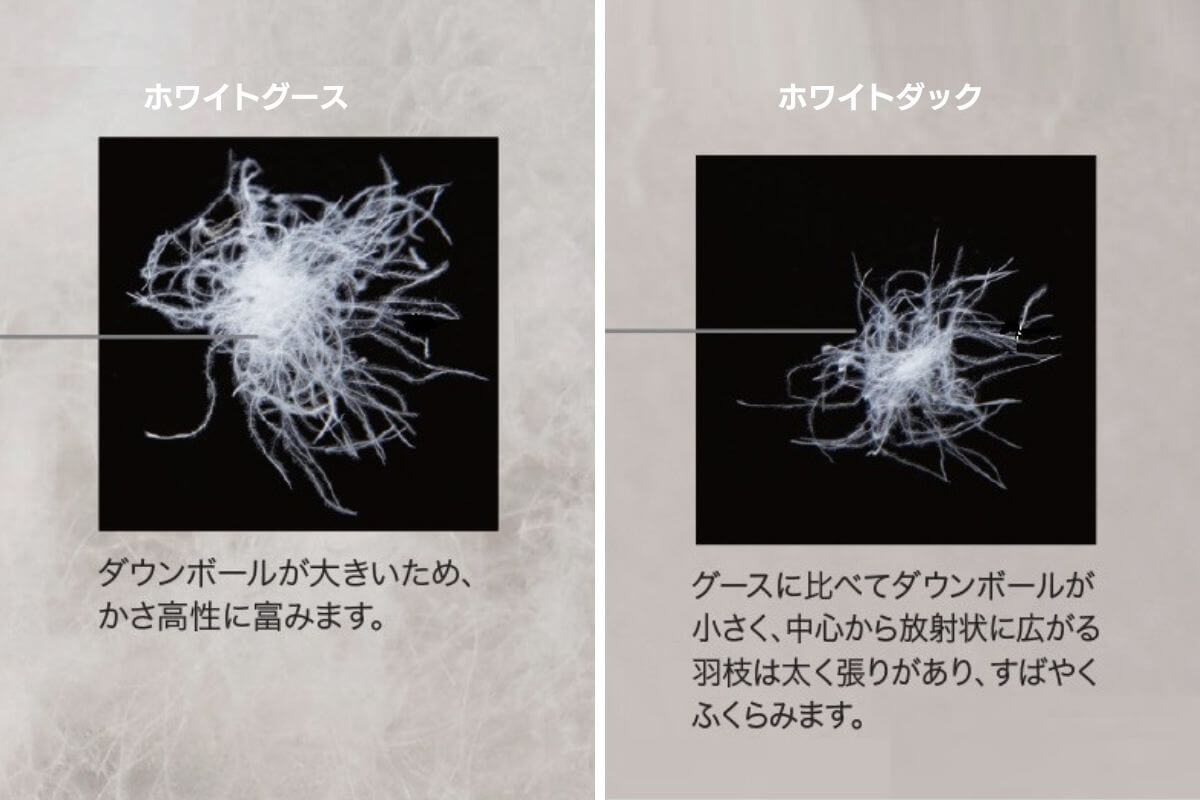

画像提供:ISUKA

比べてみるとダックダウンよりもグースダウンの方がダウンボールが大きく、高ロフト(膨らみ)を維持することができます。ダウンは膨らむことで空気を溜め込み、デッドエアーを作り出し断熱性を発揮します。同じダウン量を使用した場合、ひとつひとつが大きいグースダウンが使われたダウンボールの方が高ロフトを維持することができ、断熱性能は高くなします。

グースダウンとダックダウンについての違いをイスカさんに尋ねてみたところ、保温力だけでなく、耐久性にも差があるそうで、ダックダウンに比べ、グースダウンの方がしなやかで羽枝や羽軸が折れにくく、使用による劣化が少ないため耐久性が高いそうです。使用によるダウンの性能劣化など購入前にあまり考えたことはありませんでしたが、考えてみればシュラフは高価な道具ですから、一度購入したら長く使いたいもの。初期投資のコストが高くとも、耐久性がある方が長い目でみたらコストは抑えられそうです。シュラフの購入を考えている人はぜひ、ダックダウンなのかグースダウンなのかは気にしてほしいところ。触ってみるとわかりますが耐久性だけでなく、しなやかさも全然違いますから。

エアプラスに使用されているダウンは2024年9月より、ダウンの品質を表すFP(フィルパワー)値が800FPから820FPに変更されました。もともと使用していたダウンからの変更はありませんが、改めて検査を重ねた結果、820〜850FP以上の品質であることが検査結果で出たため、820FPを下回らなかったことから表記を変更したそうです。

フィルパワーとはダウンの性能を評価する基準の一つで、一定の条件下でダウン30gの復元力を表したものです。FPの数値が大きほど性能が高く、同じ重量で多くの空間を満たすことができます。イスカのダウンは世界基準であるIDFL(International Down And Feather Laboratory)でFP(フィルパワー)を計測しています。

測定されたダウンの品質が一定ということはまずないらしく、封入されているダウンの品質にはバラつきがあるそうです。ダウンは貴重な天然素材ですから、同じ品質のダウンに揃えるのも難しい話。さらに封入されているダウンについて、公表スペックに最低値を表記するか、最高値を表記するかはメーカーにもよるそう。残念ながら最低値と最高値のどちらを表記しているのかは各メーカーが公表していないことがほとんどで、我々では判断はできないところ。

触ってみるとフワフワで上質なダウンが使われていることがわかる。手を置いたら即座にじんわりと暖かさが感じられた

エアプラスはダウンの品質検査において確実に保証できる820FPを公表値としており、820FPは保証できる最低数値で、実際には820FP以上のダウンが封入されているそうです。エアプラスは触ってみただけでも上質なダウンが使用されていることが分かります。シュラフの中に入るとしなやかなダウンが即座に体に密着し、体を暖めてくれますよ。

その2:寝ている際の「蒸れ」を感じない抜群の通気性

通気性の高さはどうしても公式サイトのスペック上では分からないところ。レインウェアなどは透湿性を数値で表記されていますが、シュラフで表記されていることは少なく、実際に使ってみるまで分かりません。

エアプラスの1番のおすすめポイントはこの通気性の高さだと筆者は思っています。快適に眠るためには保温性も大事ですが、「蒸れにくさ(通気性)」も大事なんだということを教えてくれたのはイスカの寝袋です。

エアプラスシリーズの通気性の高さの秘密はダウンの品質と、内部構造、そして使用される生地です。天然のグースダウンにはもともと調湿性能が備わっていて、蒸れが発生した際に適度な湿度に調整してくれます。さらに、シュラフ内部の隔壁にはメッシュ素材が使われることにより、湿度に偏りが出ないように設計されています。

10D(デニール)の極薄で「超撥水」生地を使用

生地は10デニールの極薄リップストップナイロンが採用されています。撥水加工された生地はJIS規格での最高評価の5級を獲得しており、「超撥水」生地と謳えるのは5級を取得した生地のみ。ダウンに加え生地も最上級の素材が使われています。

エアプラスシリーズに使用されていた生地は、「15デニールクラス」という表記から「10デニール」に変更されました。もともとの生地は縦糸に20デニール、横糸に10デニールを使用し、生地にしていたため、中間をとって「15デニールクラス」と表記していましたが、最薄値の10デニール表記に変更になりました。縦糸に20デニールの糸が使われており、さらにリップ構造になっていることで、薄い生地ながらも引き裂き強度が高められ、耐摩耗性を兼ね備えています。

グースダウンは天然の撥水性能が高いためあえて加工はしていない

ダウンシュラフはコンパクトに持ち運べ、高い断熱性(保温力)を発揮してくれますが、弱点は「濡れ」に弱いこと。ダウンは濡れてしまうと羽が潰れてしまい、ロフトが確保できなくなってしまい、保温力が低下してしまいます。

多くのダウンシュラフはダウンを濡れから守るため、ダウンにDWR加工(耐久性撥水加工)されていますが、エアプラスシリーズに使用されるグースダウンはもともと天然の撥水性能が備わっているため、あえて加工せず封入することにより性能低下を抑え、耐久性を高めているそうです。人工的に加工された撥水機能は永久に維持できるものではありません。長期的に考えた時にエアプラスシリーズに使われるグースダウンは高い耐久性、撥水機能を備えています。

イスカさんとしても通気性にはかなりこだわっているそうで、特に厳しい山岳地帯での使用では「濡れ」による機能低下を防ぐことはマスト。そうなるとシュラフカバーの使用は必須になります。カバーを装着することで多少の「蒸れ」が発生してしまうことを踏まえ、シュラフ単体の「通気性」が高くできるように設計し、素材を厳選して作っているそうです。

その3:モデルによって着ぶくれを想定した最適なサイズ設計

イスカのシュラフは同じシリーズであってもグレードによって肩幅のサイズ設計が変更されています。

低温環境での使用が想定されていない、いわゆる3シーズンモデルでは寝る時に着込むことも少ないため、エアプラス450の肩幅は78cmになっていますが、厳しい環境下での使用を想定した冬季モデルでは肩幅が最大で84cmあり、ウェアを着込んだ時の着ぶくれに対応できるようになっています。(エアプラス630は肩幅が80cm)

他のシュラフメーカーではレギュラーサイズとロングサイズで肩幅を変えていることはあっても、同じシリーズでグレードによりサイズを変えているのは調べた限りではイスカのみです。小さなことですが、シュラフの保温力を最大限に発揮するための妥協をせず、グレードによって仕様を変えているのにはシュラフ作りのこだわりを感じます。

わずか2cm、されど2cm。この設計の差が生む効果は大きく、実際により厳しい環境で複数のシュラフを使用するような時でもシュラフ同士のロフト(膨らみ)を邪魔することがなくなり、ダウンの保温力を最大限に引き出してくれます。

その4:モデルによって適材適所に搭載された無駄のない付帯機能

エアプラス450は3シーズン用、エアプラス630は4シーズン用に位置付けられています。これらのモデルによって構造や付帯機能には違いがあり、それぞれの利用シーンで最適な機能を過不足なく搭載するように配慮されています。

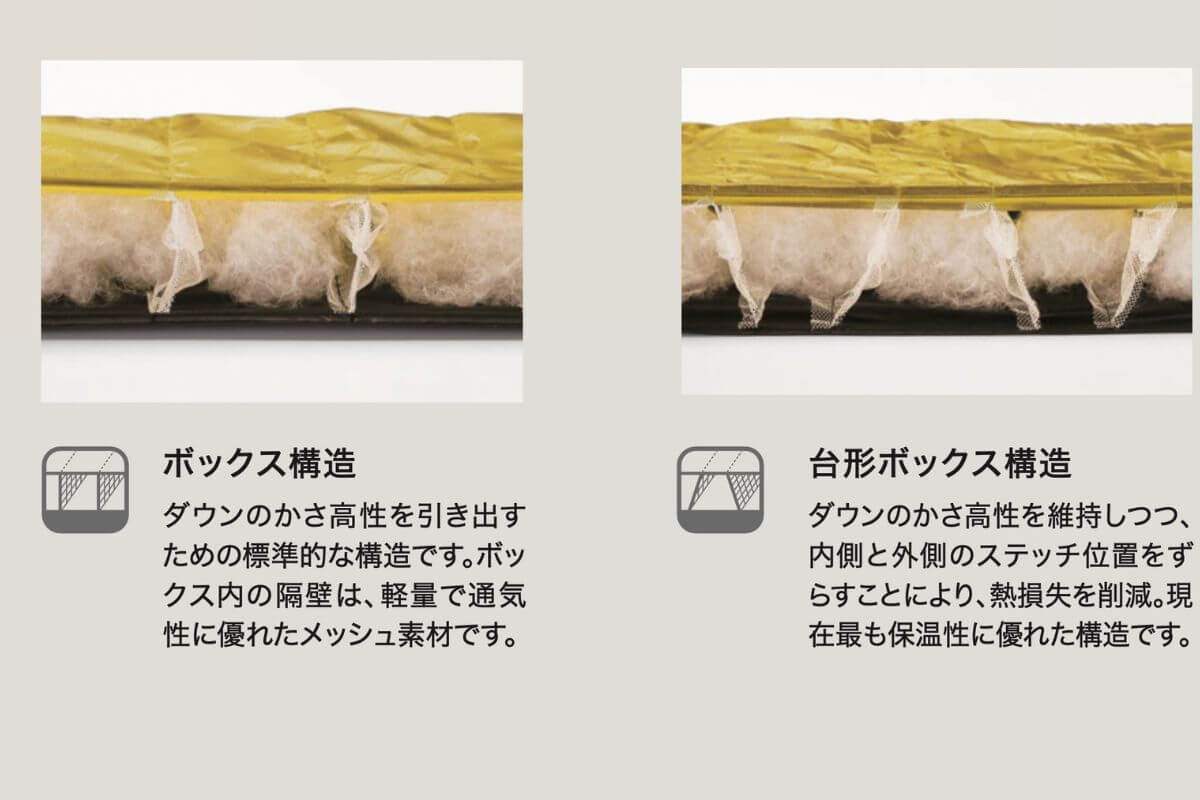

たとえばダウンの封入されている内部構造がエアプラス450は「ボックス構造」、エアプラス630には「台形ボックス構造」が採用されていて、どちらもダウンの保温力を損なわない構造ですが、台形ボックス構造は内側と外側のステッチ位置をずらすことにより、熱損失を削減できる最も保温性に優れた構造になっています。

画像提供:ISUKA

それだけではなく、ショルダーウォーマーやフード周りにもそれぞれ仕様の違いがあり、エアプラス630には頭部からの放熱をロスを抑えるフードチューブが採用されていたり、首の周りを柔らかく覆ってくれる特徴的な「コの字型」のショルダーウォーマーがあります。

エアプラス630はフードの周りにもダウンが封入されており、冷気の侵入を防いでくれる

エアプラス450に採用されているショルダーウォーマーはドローコードで絞るため、多少の圧迫感を感じますが、エアプラス630の「コの字型」のショルダーウォーマーは圧迫感を感じず、首の周りを包み込んでくれます。

ショルダーウォーマーの構造に関しては好みは分かれるところですが、筆者としては出入りの際にいちいちドローコードを絞らなくていい分、エアプラス630の方が扱いやすいです。

その5:シンプルなジッパーながらスムーズで噛まないスライダー

出入りの際にジッパーが生地に噛んでしまうのはストレスです。イスカのシュラフジッパーは生地が噛むことがなく、非常にスムーズに開閉が可能。見た目からは特に工夫も感じないシンプルなジッパーだったため、イスカさんに確認してみたところ、生地に噛みにくくなっているのはジッパーに沿って糸を通すことで生地への噛み込みを防いでいるそうです。

赤い点線の箇所に糸が通されており、生地が噛み込むのを防いでいる

聞くまでは全く気づかなかったのですが、確かによく見るとジッパーの両サイドに沿うように糸が通してあることが分かります。見た目には分からない工夫がされていることでユーザーがより使いやすいよう作られてます。

スムーズすぎて寝ていると勝手に開いてしまうのがすこし気になるところ

ストレスのないスムーズな開閉ができるジッパーですが、スムーズすぎて寝ていて動くと開いてしまうのが少し気になるところ。しっかりと上まで締め、毎度ジッパーガレージのマジックテープをしっかり止めないといつの間にか隙間ができてしまうので注意です。

実際に使ってみてわかったイスカの設定する「最低使用温度」について

現在市場に出回っている多くのシュラフはヨーロピアン・ノーム(EN)13537と呼ばれる第三者機関による同一の基準に基づく参考適応温度域が示されています。この検査は気温20℃、湿度64%、風速0.35m/sに保たれた環境でシュラフにサーモマネキンを入れて検査を行い、「快適使用温度」「下限温度」「限界温度」の3つの指標が算出されます。

イスカのシュラフはカタログの公表値としてヨーロピアン・ノーム(EN)13537の検査結果を記載するのではなく、蓄積したデータや経験に基づいてイスカ独自の最低使用温度を算出し、公表しています。ですがそれではヨーロピアン・ノームの検査結果を表示している他メーカーと比べる際に正確に比べることができないため、どうしてなのかを聞いてみたところ、検査でシュラフに入るマネキンは一般的なヨーロッパの人の骨格のマネキンを使っているそうで、日本人の体型とは違うため、検査結果だけでは不十分であること。そしてもう一つ、同じ量、同じ品質の中綿(ダウン)を使用していても、生地の素材によって検査結果に大きな差が生じたこともあるそうです。一例として教えてもらったのが、防水性の高いシュラフの方が保温力が高い検査結果になるということ。ですが実際に人間がシュラフに入った場合には、保温力が高いとは感じず、さらに防水性を高めることで発生する蒸れによる不快感は検査結果では分からないため、イスカではヨーロピアン・ノームの検査に加え、独自の検査を行い最低使用温度を算出しているそうです。

ヨーロピアン・ノームの検査結果だけを表示するのではなく、さらに日本の環境に合わせて独自の検査を行い、蓄積したデータや経験から算出しているのは作り手としてのこだわりを感じます。

しかし、ヨーロピアン・ノームの検査結果も、独自で算出された数値も保証されている数値ではないことを理解し、参考値として、ある程度余裕をもってシュラフを選ぶための基準にするのが間違いないと思います。

フィールドでの使用体験からわかるイスカが設定している最低使用温度について

蓄積されたデータと経験から算出された数値とはいえ、実際はどうなのか?は気になるとことですよね。それを確かめるために「エアプラス450&630」を使い、さまざまな環境で寝てみて感じた自分なりの結論をまとめてみると、メーカーが公表している最低使用温度の環境での単体使用は厳しかったです。

イスカが公表している最低使用温度はヨーロピアン・ノーム(EN)13537でいう「下限温度」と近い意味合いをもつ数値だと感じました。筆者は今回紹介しているエアプラスシリーズの他にも2つ、イスカのシュラフを使用していますが、体感としては概ね同じです。

どのモデルにするか迷うなら

エアプラスシリーズは使用温度帯によって全4種類がラインナップされています。

寒さの耐性は人それぞれのため、この結論は参考程度にしてほしいのですが、どちらも最低使用温度に近い環境では、シュラフに入っても寒さを感じ快適に眠れるとは言えませんでした。ただ、最低使用温度またはそれ以下の環境で使えないかというとそんなことはありません。状況に応じて防寒着の着用、カバー、インナーなど対策をすることで快適に過ごすことは十分可能です。筆者は使用限界を確認するため、最低使用温度よりも低い環境で使用しましたが、実際に使うのであれば最低使用温度を参考にすこし余裕を持ったシュラフをチョイスするのが安心です。

エアプラス450&630で言うと、具体的には最低使用温度マイナス7℃のエアプラス450が快適に使えるのはマイナス3〜5℃くらいまで、最低使用温度マイナス15℃のエアプラス630が快適に使えるのはマイナス10℃くらいまででした。

結論とまとめ:使い手を選ばないオールラウンダーなシュラフ「エアプラス」

UL(ウルトラライト)カルチャーが浸透しつつある昨今の登山・ハイキング界において、競い合うように軽さに特化した道具が生まれています。より軽量化するためにフードが廃されたモデルや、背中がカットされたシュラフは存在しますが、それは経験を積み、自分の「快適ゾーン」を知り尽くしたエキスパートが使いこなせるアイテム。

寝ることに関しては快適さを犠牲にすることは正解とはいえません。厳しい環境下において、「暖かさ」は正義です。軽量化を図るためにシュラフのスペックを落とすのはおすすめしません。(筆者も軽量化を図るあまりシュラフ選びを失敗し、寒さに耐え忍ぶ夜を経験したことは数えきれ得ないほどあります)

UL志向の筆者にとっても「軽いって素晴らしい」という考えには賛成ですが、「軽くて快適」な道具はまだ多くないのも事実。どんな経験の人でも、簡単に、安心して使うことのできるシュラフとしてイスカの作る「エアプラス」はおすすめです。

限定記事や限定イベントを楽しみながらWEBサイトを応援できる、有料メンバーシップをぜひご検討ください!

Yosuke C(ヨウスケ)

不便にならない程度に「できるだけ軽く」をモットーにバックパックひとつで行動する人。

春から秋にかけては山奥のイワナを追いかけて渓流へ釣りに。 地上からは見ることのできない絶景を求めて山を歩き。 焚火に癒されたくてキャンプ。 白銀の山で浮遊感を味わいにスノーボード。20年以上アウトドアを嗜み、一年中アウトドアを自分流に楽しむフリーランスのライター。数十以上のアウトドア系WEB媒体での記事執筆経験をもとに、自身の経験や使ってみて良かった道具を発信していきます。

「NEMOとみんなではじめるテント泊ハイキング」5月のテント泊イベントで体験できる予定の野営アイテムについて

「NEMOとみんなではじめるテント泊ハイキング」5月のテント泊イベントで体験できる予定の野営アイテムについて 比較レビュー:冬用ダウンシュラフ 極寒の冬山でもぬくぬくと熟睡できたのは?

比較レビュー:冬用ダウンシュラフ 極寒の冬山でもぬくぬくと熟睡できたのは? 最適スリーピングバッグ(シュラフ)で身体の芯からぬくぬくと ~選び方とおすすめの8つ~

最適スリーピングバッグ(シュラフ)で身体の芯からぬくぬくと ~選び方とおすすめの8つ~ 冬山テント泊を快適に過ごすための冬用シュラフ(スリーピングバッグ)の選び方とおすすめ8選

冬山テント泊を快適に過ごすための冬用シュラフ(スリーピングバッグ)の選び方とおすすめ8選