ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第5章】ウッズ・クリークからロウアー・ベイズン

前回(第4章)

目次

【第5章】ウッズ・クリークからロウアー・ベイズン

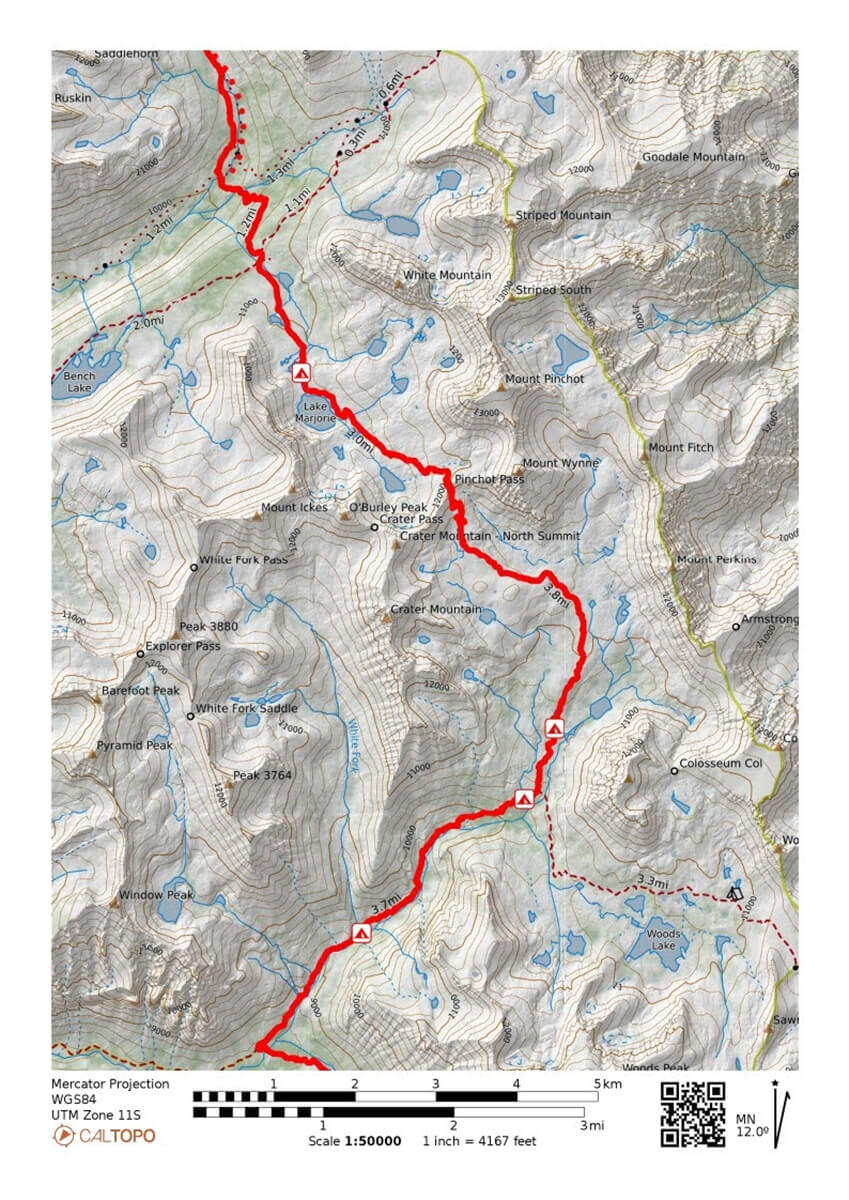

ウッズ・クリークのキャンプ・サイトからはずっと登りが続く。ツイン・レイクス近くになると、風通しの良いキャンプ・サイトが現れる。ピンチョー・パス手前は高原状で見晴らしがよい。池が点在し、小川もあるのでテント泊も可能である。パスの最後の登りは岩稜帯である。

ピンチョー・パスの北には別の世界が広がり、レイク・マージョリを代表に多くの湖沼群が続く。やや急こう配の下りのスイッチバックをこなすとパイン・ツリーの間に入り、もっとも危険なキングス・リバーの渡渉がある。2017 年に森田利佳さんが命を落とした場所である。水量の多い年は躊躇せず、渡渉せずにクロスカントリーをしてほしい。

今年は水量が少なく、簡単に渡渉できたが、登りになると、脚が動かない。せめてセンター・ベイズンまでと思ったが、やはり歩けない。サイトを探しながら歩き、アメリカ人ハイカーに聞いて良いサイトを教えてもらった。ただ、超親切なハイカーで、筆者の後ろから付いてきて、事細かく、サイトの説明をしてくれた。

ウッズ・クリークを遡る

疲れてよく寝たし、コロヘとパパリッチとおしゃべりした。出発は 8 時半になった。少し歩くと、水場なので、タオルを洗濯するので、ますます遅れる。トレイルは小川を越えた辺りから険しくなる。1km ほど我慢して歩くと、岩だらけの支流を横切る。今年は水量が多く、簡単だった。小川の傍には狭いキャンプ・サイトがあるが、非常用で一張り程度だろう。ここを越えると、ようやく見晴らしがよくなる。後ろを振り返って撮影したのが図 5.3 である。

ここを越えるとトレイルは少し下って水平になり、平地部分が広くなる。2016 年にカメラマンとキャンプした場所である。その時は人が多かったが、今日は誰もいない。時間は 9 時すぎだったが、アメリカのハイカーは朝が遅いので、誰もいないというのは、やはり異常である。

このサイトからしばらく歩くと、右手に小さな滝が見えてくる。トレイルはここで左手に方向を変えてスイッチバックで高く登っていく。

2012 年のこと。少し上のキャンプ・サイトで千恵子とテント泊をして、下っていた。

「お連れさん、ちょっと疲れているようだよ。」

「そうだね。」

分かり切っているけど、今頃、言われても手遅れだし、仕方ないねえと思いながら、しばらく歩くと、急こう配のスイッチバックに差し掛かり、千恵子が前にストンと倒れてしまった。そこで小滝の傍のパイン・ツリーの木陰に移動してキズ・テープを張り、長く休憩した覚えがある。千恵子は元気を取り戻し、この年はマウント・ウィットニーに登頂し、雷の中、ウィットニー・ポータルまで歩いて、セクション・ハイクを完成させた。このスイッチバックを終えるとトレイルは少しなだらかになる。前方から見覚えのあるハイカーが二人歩いてきた。「ロウギア、ロウギア」と言われた。よく見ると、オニオン・ヴァレイで会ったアーロンさんたちだ。メールで写真を送ったので、トレイル名が分かったようだ。もう一度撮影したのが、図 5.5 である。どこで追い越されたのか分からないが、オニオン・ヴァレイからピンチョー・パスの往復ハイキングだろう。

すぐに 2012 年に千恵子とキャンプした場所に着いた。そこからの眺めが図 5.6 である。枯れ木が無くなっただけで、背景の植生は 2012 年とまったく同じである。

2012 年になぜこの場所にテントを張ったかというと、この上がキ ャンプ・サイトになっていて、多くのテントが張ってあった。張れなかったので、はみ出した場所に張ったわけである。今年はもちろん、誰もいない。しばらく、林の中をトレイルが登っていく。所々、草が茂り、水が入手しやすい場所はキャンプ・サイトになっている。急な登りも続くので、時間がかかる。

11 時半、見晴らしがよい場所に来た。腰掛ける倒木もあった。JMT パンとインスタント・コーヒーのランチとした。12 時過ぎに出発、30 分ほど歩くと、見覚えのある場所に来る。小川が流れて狭いキャンプ・サイトがある。ハイカーが二人、小川を渡っている。後ろ姿からはコロヘとパパリッチだったと思うが、少し距離があるし、大声を出して呼び止める用事もない。それで、バックパックを下ろして、水を汲みに行き、浄水器で 1Lを確保した。

この後、傾斜が緩くなると、ソーミル・パスとの分岐がある。トレイルはメインテナンスされていないと標識にある。パーミットが易しいトレイルヘッドは、歩きにくいトレイルなので、気を付けよう。

トレイルは高原状になっていく。右下前方にはツイン・レイクスがあるが、トレイルからは見えない。わざわざ湖岸に下りなくても、よいキャンプ・サイトがいくつかある。一つは筆者愛用のサイトで、図 5.8 に示す。何度も張っている。ただ、今年、見たところは、倒木が増えて、少し殺伐とした雰囲気になっていた。

少し北に進むと、小川が流れている。今年は涸れかけだったが、一応は流れている。ポピュラーなサイトは左手の木の後ろである。めずらしく女性のハイカーがいた。休憩だけかもしれない。時刻はまだ3時前だった。

トレイルはちょっとした尾根道になる。左側に小川があるが、距離はある。クレーター・マウンテンも見えてくる。ピークは四つはあり、茶褐色の岩肌が特徴である。左手に池が見えてきたが、距離があるので、テントを張ろうとは思わない。トレイル沿いにキャンプ・サイトがあるが、今年は水がないのか、人もいない。湖の北から小川が流れ出している場所があるが、今年は涸れていた。

3 時半を過ぎてしまった。仕方ないので、ピンチョー・パスの登り口を目指すが、例のごとく、脚が動かなくなってしまった。のろのろと歩いていた。ハイカーが下りてきたので、気分転換に聞いてみた。

「この先、水はあるか。」

「あるよ。流水がある。もう少しだ。」

「ありがとう。」一応、礼を言ったが、本当は登り口の小さな 湧き水のことである。たぶん、涸れていないとは思ったが、ちょいと疲れてきた。右側の低い場所には小川が流れている。裸地で ほぼ水平な場所を探した。それらしい場所があった。疲れたので無理しても仕方ない。4 時テント設営。まだ、日が当たるが、強い日差しではない。眺めも悪くない。良い場所だった。

ジェイムズさんから弱気発言が飛び込んできた。

「ドノヒュー・パス越えで歳を感じた。どうすれば良いんだ。ここで一晩キャンプするが。」

「スロー・アンド・ステディ。他の方法はない。」

いくらウルトラライトにしても、高山病に強くなるわけではない。荷物が軽いので少し楽になるだけである。高所ではゆっくり歩くほかない 。

「気持ちの良い夜を」

ジェイムズさんから挨拶が来た。夕食はみりん焼き定食で、ドライのフルーツをデザート、カキピーのおやつも追加した。ジェイムズさんの言う通り、ぐっすりと眠り、快適な夜を過ごした。

朝、5 時に起きた。何時もの JMT パンとプルーンとマンゴーとチ ーズの朝食。コーヒーは巨大モーニング・カップでたっぷりと入れる。二杯分だが、一度の手間で済む。7 時に出発した。

ピンチョー・パスを越えて

高原状のゆるい上り坂なので楽だが、距離があるので、時間がかかる。 1 時間半ほどかかってやっと登り口に着いた。岩稜帯の始まりで、左手にはクレーター・マウンテンの北のピークと本峰が見える。褐色の山である。近くは湿地帯になっている。これは英語ではタンドラ(日本ではツンドラ)と呼ばれる。タンドラはシベリア特有の言葉か思っていたが、シュルーマーと付き合って、高い山の湿地帯を指す一般的な用語だと分かった。このタンドラの近くに平らな裸地がある。2022 年のキャンプは最高だった (図 5.12)。

ピンチョー・パスへのトレイルもよく整備されている。スイッチバックを繰り返して登っていくが、登り口近くには巨大な岩がある(図 5.14)。パスまでは遠い。歩くのが遅いので、ハイカー数人に追い抜かれた。パス到着は 10 時 15 分だった。まだ、パスにハイカーが二人いたので、記念撮影には不自由しない。パスからの南の風景を図 5.15 に示す。出発した場所は湖のずっと下流である。

ピンチョー・パスで出会った重要人物はボブ・シェイバーだろうか。2016年、息子とパスにいて、およそ 30 年前の行動を再現して、ビデオに撮っていた。アメリカ人でも何度も JMT がやれる訳ではない。この後、シェイバーさんとはキングス・キャニオン・リバーの渡渉の場所と、そこを越えた場所でも会ったが、カメラマン同行のため話が十分できなかった。後に、彼はブログで JMT パンを紹介してくれたし、自転車の趣味やナイフ作りと、アメリカ人にしては珍しい人だった。親しくしたつもりだが、不思議に顔写真を撮っていないので、はめ込み合成とした。

記念撮影を終えて下っていく。左手に赤茶色の山が見えるのが特徴である。クレーター・マウンテンとオウ・バッディ・ピークである。近くの湖は無名で、その先に見える広い湖がレイク・マージョリである。

レイク・マージョリの手前で疲れてきた。時刻は 11 時半。湖に流れ込む小川があったので、ランチとした。湖には多くのキャンプ・サイトがあるが、日陰は少ない。ランチによい場所はそんなにある訳ではない。テント泊もしたが、目の前の山しか見えない。テント泊の最適地は、次の無名の湖である (図 5.19)。右前方の木陰がベスト・サイトかな。少なくとも 2 回はテントを張った。サイトは狭いので、先に占拠すると、誰も傍に来ない。

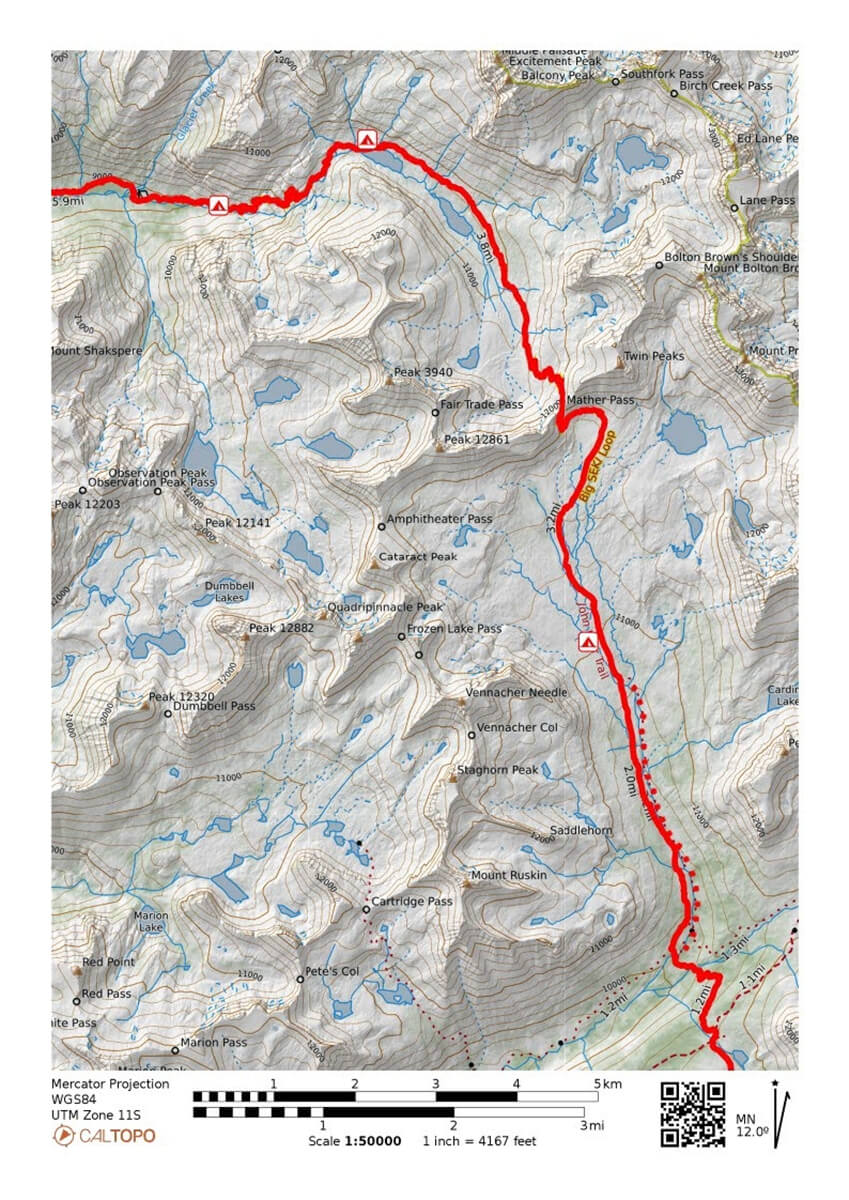

トレイルは台地状の丘の上を進み、再び、左に無名の湖、少し進むと、やはり無名の湖が見える。正面には明日超えるべきマザー・パスとディスアポイントメント・ピークが見える。ベンチ・レイク・トレイルとの分岐を経て、小川を渡る。昔、ベンチ・レイク付近ではレンジャーの行方不明事件があり、本にもなっている。残念ながら、ベンチ・レイクでテントを張ったことがない。

小川で少し水を補給して少し進むとタブーソ・パス・トレイルとの分岐がある。タブーソ・パスはやや険しいので、お勧めのトレイルではない。タブーソ・パス・トレイルは、キングス・キャニオン・リバー渡渉前に分岐があるのだが、見つけにくいので、一度、迷ったハイカーに道を聞かれたことがある。この分岐まで来る方が安全である。

トレイルはスイッチバックを繰り返し、急角度で下りていく。同時にパイン・ツリーの中に入る。スイッチバックの規模が大きくなると、渡渉場所に近くなる。一つはタブーソ・パス方面から流れる支流の渡渉である。これは易しい。渡渉した場所近くにキャンプサイトもある。次の渡渉は 20~30 分後である。ここは本格的な渡渉になる。今年は水量が少なく、 通常の渡渉場所の少し上流が簡単に渡れた。2017 年にはこの近くで森田利佳さんが溺死した。この件は後で触れよう。

無事に渡渉を終えると、メドウがあり、図 5.21 のようなシューテ ィングスターが咲き乱れる。残念ながら、今年は乾燥しているので、花はあまりなかった。トレイルは少しずつ上昇してパイン・ツリーになっていく。

タブーソ・パス・トレイルの分岐は見当たらないが、所々、キャンプ・サイトが現れる。この辺りで渡渉すると、タブーソ・パスに向かうトレイルがあるはずだか、あまり良いトレイルではない。

時刻は 3 時半。今日の目的地はアッパー・ベイズンだったが、明日はマザー・パスなので、もう少し、先に行きたい。ただ、疲れてきたので、キャンプ・サイトを探し始めた。歩くにつれてだんだんと川が遠くなる。ボブ・シェイバーさんはトレイル沿いに張っていたのだが、どうも川から遠い場所に張っていたらしい。それらしい場所はあったが、特に良い場所ではなかつた。

川のある方角に少し入り込んで、調べたが、あまり良い場所がなかった。ちょうど前方からカップルが歩いてきた。男性のハイカーに聞いてみた。

「この先、良いキャンプサイトはないだろうか。」

「300m ほど先に小川があるが、渡らない。左上に丘があるので、そこがよいよ。」

珍しくフィートでなくメーターで表現した。アーンのフロント・ポケットなので、外国人と判断したようだ。珍しい。

礼を言って、腕時計の地図で確認しつつふらふらと歩いた。200m とか 300m がなかなか遠い。小川が見つかった。そういえば、少し見覚えがある。渡らずに左手の丘に進んだ。平で日陰、奥にも一つくらいテントが張れる場所があった。バックパックを木に立てかけて置いた。その時、先ほどのハイカーが背後から現れてびっくりした。

「安全第一だからね。ちょっと気になって追いかけてきた。良い場所だろう。ここにテントを張るんだよ。そして、そこのトレイルから小川に下りて水を汲むんだ。それから、その岩に腰掛けて、景色を眺めるんだ。どうだ。分かったか。OK か。」

しっかりと念を押されてしまった。よほど、疲れていたと思ったのだろう。筆者がふらふら歩くのは何時ものことだし、疲れ切ってもなかなか倒れないのだが、分かる人は少ない。

「OK かだって? OK でないよ。とりあえず、親切なアメリカ人ハイカーを記録しないといけないだろう。さて、そこに立って、写真を撮るからね。」

こう言って筆者はカメラで素早く数枚撮影した。

「それと、はい、ここに名前とメール・アドレスを書くんだよ。ブログに書くから覚悟するんだね。よし。これで OK だ。」

彼の名前はミッチ・レオナルド、気配りのできる超親切なアメリカ人ハイカーだった。この辺りを何度もハイキングしたようだ。写真は 5 枚撮っていた。彼の写真を図 5.22 に示す。教えてもらったキャンプ・サイトの写真を図 5.23 に示す。ちょっとした丘なので、風通しがよく、しかも日陰である。景色もよい。トレイルは下を通るが、ほとんどのハイカーは上に注意を向けないので気づかない。しかも、小川はすぐ下に流れている。非常によい場所だった。何度も通っているが、気づかなかった。

夕方、プラティパスの一つが水漏れしていた。焼きごて原理を使い、クッカーのクランプの一部をストーブで熱して、それを押しあてた。一応は修理できて、三つのプラティパスは使える状態になった。

ジェイムズさんからの定期連絡が来た。

「今、エディザ・レイクに来た。まだ、だいぶ遠いよ。混んでいて、シャドウ・クリークの何処かにテントを張っていればよかった。」

エディザ・レイクは素晴らしくきれいな湖で、アグニュー・メドウ・トレイルヘッドから一日程度の距離である。混むのは仕方ないかもしれない。ジェイムズさんと千恵子には、MTR に 8 月 10 日に行けそうだと連絡した。

クロスカントリー・ルート

2017 年は記録的に雪の多い年で、筆者もいろいろひどい目にあった。ネガティブなことを少しは書かざるを得ない。

ホースシュー・メドウからソノーラ・パスまで歩く予定だった。ローン・パインのモーテルに着いた時、昨年、お世話になったトレイル・エンジェルのテッドからブロックされた。テッドは、日本人ハイカーに限定したトレイル・エンジェルをしていた。日本人の事はよく分からないと言っていたのだが、なぜか筆者を悪い人間と判断したらしい。ともかく、航空会社に電話を入れ、航空機のスケジュールを変更し、ヨセミテで終了することにした。この電話に 30 分以上かかった。

さらに、日本の PCT/JMT グループからもブロックされ、投稿 ・参照などができなくなった。筆者の目からは消滅した。7 月 18 日である。非常に困った。思い当たることは、JMT の雪が異常なため、さかん に渡渉回避ルートを投稿していたことぐらいである。後で知ったが、この時、森田利佳さんがキングス・キャニオンで 7 月 8 日から行方不明で、絶望的状況だった。テッドは森田利佳さんを送り出していたので、パニックに陥ったのだろう。

日本の PCT/JMT グループのメンバーには山用品関係のメンバーが多く、ネガティブな情報を発信されると PCT に行く人が減って困るのだろう。それで筆者は邪魔というわけである。このままでは困るので、安全情報を発信する目的で、アメリカ・ハイキングのグループ※1 を作った。原則として山関係で商売する人は加入を遠慮してもらっている。

ホースシュー・メドウのキャンプ・グラウンドに行くと誰もいなかった。テントを張ったのは筆者だけで、アメリカ人ハイカーはすべてキャンセルしたようだ。クルトさんが心配してくれたので、inReach で時々連絡を入れた。

トレイル上で日本人が行方不明だとアメリカ人ハイカーから聞いたが、詳しいことは分からなかった。期せずして、森田利佳さんを二週間後に追う形でハイキングしたことになる。その時のキングス・リバーの渡渉箇所の写真を図 5.25 に示す。2025 年の写真と同じ場所である。彼女の遺体がこの近くで発見されたのは 7 月 23 日である。筆者はその 4 日後に通り過ぎた。彼女の写真を図 5.24 に示す。ハスケル (2017) のブログより引用した※2。

2017 年は危険な年だったから、アメリカの PCT や JMT グループでも、渡渉回避ルートの情報が飛び交っていた。筆者も地図を検討し、渡渉回避ルートをすべて地図に記入して持参していた。地形図を読んで、ある程度、独自に引いたラインもある。ティンダル・クリークの渡渉回避ルートもこの時に引いた。

キングス・リバーを渡渉せずに北に向かうトレイルは少しだけ付いている。図 5.26 のような踏み跡だが、だんだんと消えていく。少し上流部で渡渉する人が大部分で、ずっと遡る人は少ない。上流の渡渉箇所まで 2 時間ほどかかる。北に向かえばよいが、支流も多いので、GPS を使う方がよいだろう。

クロスカントリーだから踏み跡はないが、平坦で歩きやすい。30 分ほど歩くと、対岸の尖った岩山が見える。図 5.27 のサドルホーンである。その後、一部、岩の上を歩くが、よじ登ったりする必要はない。支流を横切る必要もあるが、記憶に残るような渡渉ではない。2 時間ほど歩くと、キングス・リバーが西に湾曲し、緩い滝になっている場所がある。図 5.28のパイン・ツリーの間には JMT があり、ここで合流できる。

※1:https://www.facebook.com/groups/592601714461418/

※2:Haskel, J. 2017 Sadness abounds with the news of more deaths on the Pacific Crest Trail. PCT Association, 2017, August 1.

南向き JMT の場合は、ここが最初の渡渉箇所になる。もし、水量が多ければ下流部の渡渉は危険であるので、ここでクロスカントリーを決断した方がよい。いったん下流部の渡渉箇所まで下ると、元には戻れないので、無理をして事故に遭うかもしれない。クロスカントリーの方がはるかに安全である。

<第6章へ続く>

村上宣寛氏の新しいハイキングガイド『ハイキングの科学 第5版』Amazonで発売中(Kindle版は100円)

国立大学元教授であると同時に『ハイキング・ハンドブック(新曜社)』や『米国ハイキング大全(エイ出版)』など独自深い科学的見地から合理的なソロ・ハイキング・ノウハウを発信し続ける経験豊富なスルーハイカーでもある村上宣寛氏の新著『ハイキングの科学』が、Amazonにて絶賛発売中です。日本のロングトレイル黎明期からこれまで積み重ねてきた氏の経験と、ハイキングや運動生理学をはじめあらゆる分野の学術論文など客観的な資料に基づいた、論理的で魅力たっぷりの、まったく新しいハイキングの教科書をぜひ手に取ってみてください。

★★2/3日午後5時から5日間、無料ダウンロードを実施します★★

限定企画やコンテンツを楽しみながらサイトを応援できる、有料メンバーシップをぜひご検討ください!

村上 宣寛

1950年生まれ。元富山大学名誉教授。専門は教育心理学、教育測定学。アウトドア関連の著作は『野宿大全』(三一書房)、『アウトドア道具考 バックパッキングの世界』(春秋社)、『ハイキングハンドブック』(新曜社)など。心理学関係では『心理テストはウソでした』(日経BP社)、『心理学で何が分かるか』、『あざむかれる知性』(筑摩書房)など。近著に、グレイシャー、ジョン・ミューア・トレイル、ウィンズといった数々のアメリカのロングトレイルを毎年長期にわたりハイキングしてきた著者のノウハウ等をまとめた『アメリカハイキング入門』『ハイキングの科学』(アマゾン)がある。

1950年生まれ。元富山大学名誉教授。専門は教育心理学、教育測定学。アウトドア関連の著作は『野宿大全』(三一書房)、『アウトドア道具考 バックパッキングの世界』(春秋社)、『ハイキングハンドブック』(新曜社)など。心理学関係では『心理テストはウソでした』(日経BP社)、『心理学で何が分かるか』、『あざむかれる知性』(筑摩書房)など。近著に、グレイシャー、ジョン・ミューア・トレイル、ウィンズといった数々のアメリカのロングトレイルを毎年長期にわたりハイキングしてきた著者のノウハウ等をまとめた『アメリカハイキング入門』『ハイキングの科学』(アマゾン)がある。

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第9章】ミューア・パス迂回ルート

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第9章】ミューア・パス迂回ルート ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第8章】ミューア・パスからサンホ アキン川へ

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第8章】ミューア・パスからサンホ アキン川へ ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第4章】オニオン・ヴァレイからウ ッズ・クリーク

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第4章】オニオン・ヴァレイからウ ッズ・クリーク ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第3章】クラブツリー・メドウからケアサージ・パス

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第3章】クラブツリー・メドウからケアサージ・パス