ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第3章】クラブツリー・メドウからケアサージ・パス

前回(第2章)

目次

【第3章】クラブツリー・メドウからケアサージ・パス

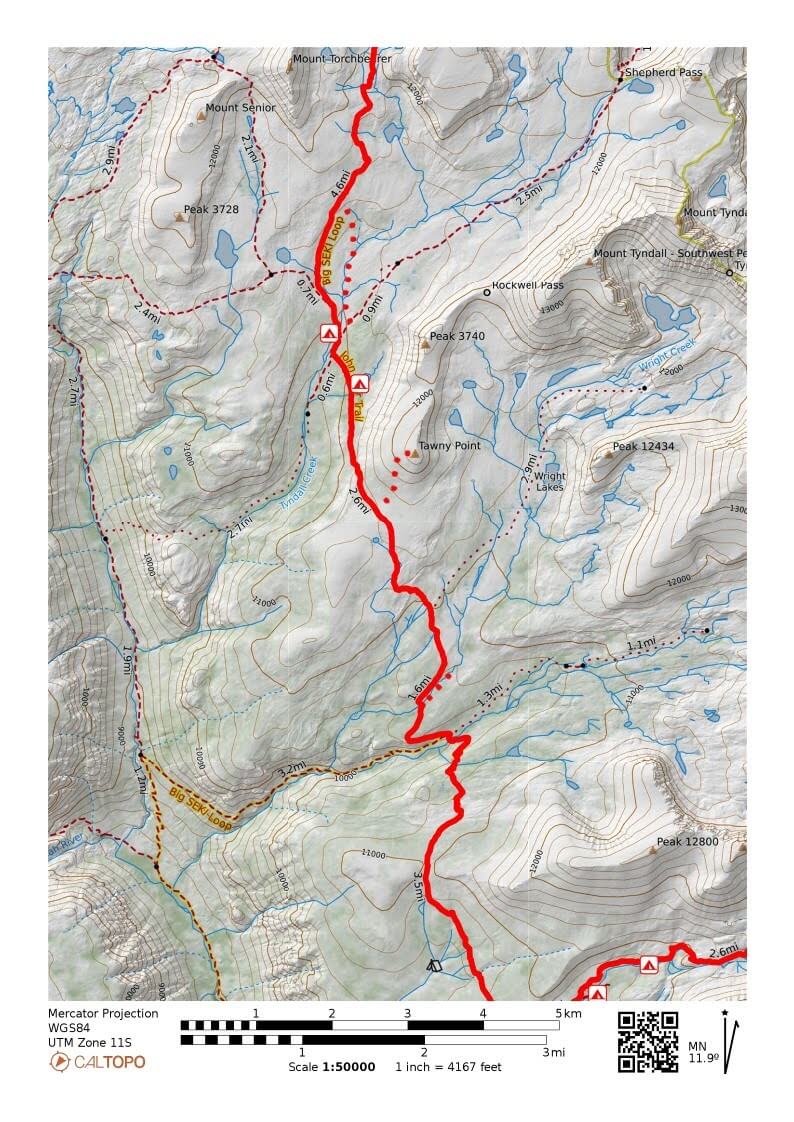

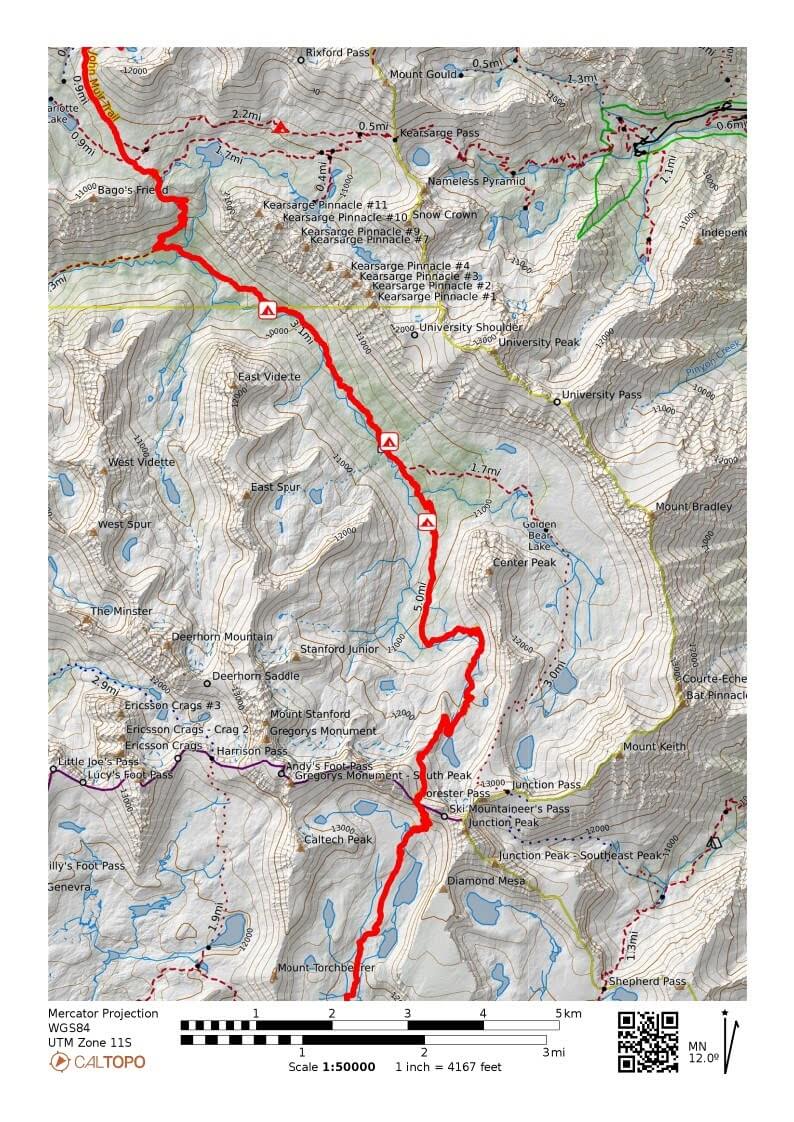

クラブツリー・メドウからティンダル・クリークまではゆるい下りで、渡渉後にゆっくりとした登りになる。登りは2~3 段階に分かれる。右手にダイヤモンド・メサという岩山が並び、細長い湖と平行にトレイルが進む。壁のようなフォレスター・パスが迫る。下りも何段階かに分かれる。スイッチバックと尾根をこなして、ジャンクション・ピークの真下に来る。それから北に進み、大きく西に方向転換して、もう一度、北に向かう。かなり長く、幅の広いパスで、雷雨の可能性が小さい午前中に越えるべきである。一度、かなり酷い雷雨に遭った。トレイルが北に転じると、左手にキャンプ・サイトが現れ始める。トレイルはバブス・クリーク沿いに伸びて、5~6km で、方向転換して登る。そして、ブルフロッグ・レイクを経てケアサージ・パスに達する。3 日程度の距離である。

クラブツリー・メドウからティンダル・クリーク

朝は 6 時前に目が覚めた。10 時間ほど寝た。5 時半頃から明るくなる。ランタンは少し使うだけだった。バックパックの上に取り付けておけばソーラー充電なので、無限に使える印象である。朝食は JMT パンとドライフルーツとコーヒー。わりときちんと食べたので、予定通り歩けそうである。パッキングして出発したのが 7 時半で、少し遅めの出発だった。

緩やかなまっすぐな下りで歩きやすい。すぐにクラブツリー・メドウ・キャンプ・グラウンドへの分岐点を過ぎた。ハイカーとはすれ違わない。人が少なすぎる印象である。1 時間弱でトレイルは北に向きを転じる。時計の地図で確認したが、CalTopo に引いた赤線のトレイルは間違いで、トレイルは等高線と平衡に進む。ここは後で修正するように地図にマークを入れた。

いきなり、メッセージが入ってきた。ジェイムズさんだ。「どうしているか」という。けっこう、面倒な人だ。8 月 10 日はだいぶ先だし、オニオン・ヴァレイあたりから位置情報を送ろうと思っていた。仕方ないから、バックパックを下ろし、倒木に腰掛けて。スマホを取り出して返事を書いた。

「マウント・ウィットニー往復で疲れてほとんど死にかけたけど、ちょうど回復したところだ。ヘッドランプを落とした。もし、ヘッドランプか買えるなら、何か安い物を買ってくれないか。MTR までは行けると思うよ。」

ヘッドランプは種類が多すぎるし、ランタンで代替可能なので、これは後で断った。なお、返事を書いている間に数人のハイカーが通り過ぎた。装備が多いので北向き JMT のハイカーである。平坦なので歩きやすい。しばらくすると、小川がある。下流はサンディ・メドウである。トレイルの近くで、カップルがキャンプしていた。立ち止まって、少し話をした。

「ウィットニーに行くか。そうか、俺はヘッドランプを岩の上に忘れてしまった。見かけたらとってくれ」

「OK。引き受けた」

これで、トレッキング・ポールの先端を別にして、ヘッドランプがゴミとしていつまでも岩の上に留まることは無いだろう。もう少し歩くと、何時もの休憩場所である。一応、写真だけ撮った (図 3.3)。

トレイルは北に向きを変えて少しずつ登っていく。ゆっくりと歩けば、すぐに無名の峠に着く。平な広い場所で、濡れたテントを広げて干しながら、しばらく休憩したことがある。

ここを少し下れば小川があり、ランチは可能だが、まだ 10 時半だ ったので、もう少し先を目指した。下りに入ると、スイッチバックが始まる。少し下りると眺望が開けて、トウニー (Tawny)・ポイントが見えてくる。黄褐色の山という意味で、なだらかなコニーデ型である (図 3.4)。

ジェイムズさんから「今、どこだ」とメッセージが入った。

「メッセージの横のマークをクリックしてくれ、今、ワラス・クリークの南だよ」

なかなかうるさい人だ。あまりテクノロジーには強くなさそうだし、ちょっと困った。

「mini2 を介してメッセンジャー・アプリで受信しているんだろうか。それならインリーチのアドレスが必要だが。」

筆者の通信装置は messenger plus、ジェイムズさんは mini2 で、メッセンジャー・アプリを使ってくれた方が助かるのだが、傍にいないので分からない。それで、これ以降は彼のインリーチ・アドレスを電話番号の代わりに使うようにした。

ワラス・クリークは水が少なく、飛び石伝いに簡単に渡れた。いつもはここは靴を濡らしてしまう場所である。トレイルは少し先で西に転じて高度を上げる。しばらく我慢すると、見晴らしの良い丘に出た。12 時 15分、木陰にバックパックを下ろし、ランチとした。ここでテントを張った形跡もあった。うらやましい限りである。図 3.5 が見晴らしの良い場所からの景色である。

ランチの場所からはほとんど平坦で、しばらく進むと、ライト・クリークがある。これは印象に残らないほどの小さい小川である。この先は再び平坦になる。ハイカーが一人やってきた。

「水が切れてしまった。」という。少しあげようかとすると「 川までもう少しだから」と断られた。下りだから 30 分も歩けば問題ないだろう。

そういえば、2018 年のこと、ここで三人のハイカーと会って立ち話をした。水場を聞かれたのがきっかけである。シュルーマーの話をすると、近所に住んでいるという。中央がミカエル・ホーフマイヤで、トレイル・ネイムはパン・ティルト (Pan Tilt)、写真の合成用語のようだ。左の人はセクション・ハイカーで、今回で JMT のスルーが完成するという。

水場を聞かれたのは、ほぼ同じ場所である。南向きJMT ハイカーはティンダル・クリークを出発する。タウニー・ポイントの池は遠いので水が補給しにくい。それで、ライト・クリークの支流と交差する場所で補給しようと考える。地図にも小川の印がある。しかし、ほとんどの場合、水が涸れていて、岩が転がっている。そこで、水が心配になり、筆者のような北向き JMT ハイカーに尋ねるということだ。

この先は比較的平坦で歩きやすいのだが、午後1時半頃、景色がおかしいのに気づいた。マウント・ウィットニーが正面に見え、近づいているようだ。腕時計の地図でチェックした。なんと同じトレイルを逆向きに歩いていた。一時、休憩し、それから来たトレイルを戻ってしまった。せっかくだから記念に写真を撮っておいた。図 3.7 である。低酸素状態に食事後の血流減少が影響したのだろう。休憩した場所の記憶が飛んでいた。逆走は距離にして 200~300m であるが、高齢者が高速道路を逆走する事件がよく理解できた。

トウニー・ポイントに近づくと、トレイルは少しずつ高度を上げるが、これがなかなか身体に堪えてしまった。さて、最後のスイッチバックを登り切ると、トウニー・ポイントが見え、広い平原が現れる。ビッグホーン・プラトー (図 3.8) である。シェラ山中では特異な場所なので、アメリカのハイカーに人気の場所である。池はあるが、草の上にテントを張るのは違反だし、そもそも見通しが良すぎる。2009 年に知り合ったジョエルの息子が、トイレができない、隠れる場所がないんだと言っていた。

トウニー・ポイント往復は一番手軽なサイド・トリップだが、あまりやる人はいない。バックパックをデポして、ピークを往復するには 1 時間程度かかる。JMT ハイカーはゆとりが無くなっている人が多い。筆者は 3回も登ったし、今回はパスとした。それに、ビッグホーン・プラトーの景色は、中腹程度からの眺めがベストである。初めての人はせめて中腹まで登ってみた方がよい。今回はトレイルから 20mm ワイド端での撮影である。

さて、トレイルはトウニー・ポイントの横の斜面を横切り始めて 1kmほどの場所である。近づくと 5~6 名のハイカーがトレイルの傍にテントを張っていた。後で分かったが、南向き JMT ハイカーの人達だった。人の傍にテントを張るのは嫌なので、先に進んで、湖の傍の木陰にテントを張った。夕方の 4 時だった。比較的大きなキャンプ・サイトなのでフードロッカーがある。熊はテントに人がいると絶対に近づかない。それで、筆者は原則としてフードロッカーは使わない。テントを不在にしなければ良いだけである。

図 3.10 が湖である。鹿が現れることもある。5 時過ぎにみりん干し定食とした。ポテトサラダが胃に入らず、土に埋めた。高所障害で胃が悪い。遠くで雷がなっていた。夜は暑く、午後 9 時で 13 ℃もあった。昨日、寝すぎたのか、眠りにくかった。

ティンダル・クリークと渡渉回避ルート

あまり眠れなかったが、5 時ごろ目が覚めた。JMT パン、チーズ、マンゴー、プルーン、コーヒーの朝食をとってゆっくり出発準備をする。7 時に出発した。ティンダル・クリークまでは 30 分ほどの下りである。川の傍にテントが二つあった。渡渉点まで少し登りになる。シェパード・パスへの分岐を過ぎると渡渉点である。水位が低く、岩伝いに問題なく渡れた。

クリークを越えるとキャンプ・サイトがいろいろ広がっているが、テントは一つもなかった。これには少し驚いた。例年は混雑するサイトである。少し歩いていくと、カーン・リバーへの分岐がある。トレイルは少しずつ上るが、パイン・ツリーが無くなるので見晴らしがよい。少し上流のトレイルから見ると、図 3.10 ような風景が広がる。

図 3.10: 上流のトレイルから見たティンダル・クリーク。右手の森林が始まる奥の場所が渡渉点である。増水時は渡渉せず右岸をラインのように歩く。なお、この写真を撮った場所の近くには小さな小川があり、離れた所にキャンプ・サイトがある。2018 年撮影。

一見して分かるようにティンダル・クリークは平原状の場所を流れている。岩場はほとんどない。つまり、増水時には渡渉せず、シェパード・トレイルを少し歩き、それからは川沿いに歩いて行けばよい。上流に行けば簡単に渡渉できるし、見通しが良いので道に迷うこともない。

この辺りにはマーモットが多いのだが、ズームの望遠端が 70mm なので、写真を撮るのが難しい。トレイルの傾斜が少し強くなり、岩があらわれ始める場所に一匹いたので、撮影してトリミングした。それが図 3.11 である。

フォレスター・パスを越えて

午前 10 時半頃か、前方からハイカーが歩いてきた。服装からすると、 PCT ハイカーだろう。写真を撮らせてもらった。同時に自分も写してもらった (図 3.12 と図 3.14)。彼のトレイル・ネームはトレンチ・フット。雪の多い年にひどい目にあったのだろう。PCT ハイカーの大部分はハイシェラが懐かしくなるので、もう一度、JMT を歩き直す。

フォレスター・パス直下の池に着いたのが 11 時半。スイッチバックはよく整備されているが、歩く速度がだんだん遅くなる。巨大な岩陰にDonald I.Down と書いたプレートがある。トレイルの工事で死亡した人の記念プレートである。1911 年生まれ、1930 年に死亡。つまり、フォレスター・パスのトレイルが完成したのもこの頃である。

トレイルは非常によく整備されてなめらかである。残念ながら、落石で所々歩きにくい場所が出来ていた。ハイカーに追い抜かれながら、パスに着いたのが 1 時である。午後になってしまったが、幸い、晴天続きで問題はない。誰もいなかったので、写真を撮っていると、一人、上がってきたハイカーがいた。名前はエリック・サール (写真 3.15) で、PCT ハイカーだった。今年は雪が少ないので、ハイシェラをもう一度歩いているという。

「一度、歩くと、もう一度、来たくなるんだよ。俺は 8 回はここに来ていると思うけど」筆者は記念写真をお願いして、彼の写真も撮った。登る時に後ろから筆者の写真を撮ったという。少し話をしてから、彼は筆者の倍以上の速度で下りて行った。

トレイルはパスから急角度のスイッチバックで下りていくが、すぐに傾斜は緩やかになり、尾根を少し下り、回り込んでジャンクション・ピークの下に到達する。ここには池があり、水の補給をして撮影する重要ポイントである。

2017年は魔の年だった。記録的な豪雪となり、夏でもパスには雪が分厚く残り、川は大増水し、渡渉困難になった。渡渉に失敗して数人のPCTハイカーが溺死した。そのなかに日本人も一人含まれる。この年にはアメリカに行く前に迂回ルートもいろいろ調べた。ティンダル・クリークの迂回もこの年に行った。やはり、ホースシュー・メドウから出発したが、キャンプしているハイカーはほとんどいなかった。フォレスター・パスを越えた時の写真を下図に示しておく。もちろん、クランポンとアイスアックスを持って行った。

2018 年のこと、やはり北向き JMT の時、ジャンクション・ピークの直下の池でカメラを持っていた重装備のハイカーとあった。バックパックは 27~28kg と筆者と同じ。ソニーのフルサイズ・カメラと交換レンズ多数を持ち歩いていた。名前はキャーム・アンダースン。写してもらった写真を図 3.16 に示す。

図 3.16: キャーム・アンダースン(https://www.instagram.com/awesemblauge/)撮影、2018 年。ふつうに写すと人物は黒潰れする。プロの写真家としか思えない。

上手なポートレートだが、筆者が関心したのは、コントラストの調整である。背景をきれいに見せようすると、人物は黒く潰れる。人物をきれいにすると、背景が白飛びする。筆者にはとてもできない。現像技術に長けた人である。今頃になってソニーのフルサイズに手を出したのはこの人のせいかもしれない。

トレイルは北に向かい、高度を下げて草原が現れる。2018 年の夏は雷雨が毎日のようにあった。フォレスター・パスでは晴天であったが、見るまに雷雲が湧き上った。高度を下げてトレイルが西に向かう辺りで酷い雷雨になり、避難すべき状況になった。しかし、避難する場所もなく、そのまま歩き続け、トレイルが北に向かう辺りで雷雨から脱した。局所的な雷雨だった。この時はバブス・クリークの支流を越えた低い場所まで歩いた。

2010 年、フォレスター・パスの草原で、重要人物と出会っている。名前はエリック・マーチノット。当時、東京在住で、筑波の研究所に勤務していたと思う。PCT メーリングリストで知り合い、行程表をすり合わせてここで待ち合わせした。エリックは筆者を「フィットしている」としきりに関心してくれた。アメリカ人はだいたいお腹が出ていて、エリックも例外ではなかった。

エリックは PCT のセクション・ハイクを繰り返し、ニュージーランドのテ・アラロアも歩いていた。日本の東海自然歩道や九州の南端から歩きたいという。それで筆者にコンタクトしたらしい。アイス・アックスの練習もしたいと言っていたが、残念ながら、日本で彼と一緒にハイキングすることはなかった。その後、個人的に九州南端に行ってみたが、登山道はほとんど歩けないし、東海自然歩道も近畿地方は歩いたが、登山道は崩れて舗装路歩きが長くて嫌になってしまった。

2012 年、エリックはデローア社が画期的な inReach 装置を開発し、 販売開始したとメーリング・リストに投稿した。inReach はイリジウム衛星網を利用した世界初の通信装置で、双方向メッセージの送受信と SOS 発信が可能であった。筆者はエリックの書き込みのすぐ後で、デローア社の inReach を購入した。たぷん、日本人ユーザーとして最初だろう。それが図 3.18 である。第一世代はかなり大きくて重く送受信にも時間がかかった。GPS もときどき収束しないで困った。

ガーミン社は 2016 年にデローア社を買収して改良を加えた。GPS や送受信の性能も向上したし、なによりも有りがたかったのは、衛星メール送信で、相手に届かない時にはエラー・メッセージを返すようになったことである。ガーミン社の集積技術能力はすさまじく、現在は腕時計の中に LTE とイリジウム通信を内蔵した腕時計まで開発した。信頼性が高いので、アメリカのハイカーの過半数は inReach 機器を持っている。

筆者はinReach Messenger Plus を使っている。アンテナ入出力のパワーは従来機種の 2~3 倍に向上したので、550 文字以内のテキストは 10~20秒で、画像や音声ファイルも 30~60 秒で送信可能である。今回も日本にいる千恵子とストレスなく連絡しあえたし、毎日のように天気予報を送ってくれた。Messenger Plus でも天気予報を要求し受信できるが、テキストの送受信は 50 まで無料なので、日本から送ってもらった方が割り安である。

2019 年にはピークスのカメラマンが同行していたので、距離が稼げなかった。そこで、高度を完全に下げる前に水を探してテントを張った。今回も水の場所は知っているので、見晴らしのよい場所とした。ところが、テントを張ろうと思っていた場所に 5~6 名のハイカーが休憩していた。あまり面白くなかったので、先に進んだ。右側に涸れかけの小川があり、水たまりがあった。水を汲んで浄水すればキャンプ可能である。時刻は 4時、山側は花崗岩の床なので、岩とトレッキング・ポールを使ってテントを設営した (図 3.19 と 3.20)。

ケアサージ・パス

思ったとおり、暗くなってからは誰も通らなかった。10 時間ぐ っすり寝て、5:30 に目がさめた。朝食もしっかり食べた。木の陰でトイレを済ませ、6:30 に出発した。ケアサージのピクナルに雲が少しかかっていた。雲一つない晴天はゆっくりと終わりに向かっていた。一番、きつい峠は越えたので、予定通り、ケアサージ・パスを越えて予定の湖にいけそうだった。

しばらくは景色が良く見える。ケアサージ・ピクナルに雲がかかっていたが、すぐに消えるだろう。少し進むとトレイルの右に小川が現れ、左にキャンプ・サイトもあった。ここの方が良かったかもしれない。

高度を下げると、林の中に入り、景色が見えなくなる。バブス・クリークの支流に行きあたった。いつもは少し努力しないといけないが、今回は水位が低く、渡渉というほどでもなかった。キャンプしている人もいなかった。林の中を進み、バブス・クリーク本流に近づいた場所に比較的広いフード・ボックスのあるキャンプ・サイトがある。誰一人キャンプしている人がいなかった。通常は 4~5 張りはあるのだが。

バブス・クリークのすぐ傍に来た。二度ほど、この右手の奥でテントを張ったことがある。クリークのすぐ傍まで行って撮影したのが図 3.22 である。少し露出不足なので調整した。いつでもきれいに撮影できるわけではないが、今回は早朝なので、陰影がよく出ている。

トレイルを進むにつれてパイン・ツリーが大きくなる。一時間ほどで大きなキャンプ・サイトが現れる。ここにはフード・ロッカーがあり、2022年には放置の食料を拾い、後で紹介するが、ブルフロッグ・レイクの奥で熊に出会うことになった。ここを通り過ぎると、右手にケアサージ・ピクナルが見える。さらに進むとパイン・ツリーの疎林になり、何も見えなくなる。キャンプ・サイトを二つばかり通り過ぎると小川を渡り、メドウを過ぎると、JMT はスイッチバックで右手に登り始める。

この最後のスイッチバックが西に変化する場所から撮ったのが図 3.23である。イースト・ヴィデットとウェスト・ヴィデットが一番きれいに見える場所である。ヴィデットはフランス語で騎馬哨兵という意味である。

オニオン・ヴァレイへの分岐点が 11 時。いつもはランチの場所である。今回は少し通過時間が早かったので、ランチは先伸ばしにした。少し歩くと、疲れ切ったカップルが休んでいた。ベア・キャニスターは空っぽである。よほど声をかけようかとしたが、思いとどまった。

しばらくすると、無名の小さな湖沼に出る。トレイル・ランの人が来たので、写真を撮ってもらった。ついでに疲れ果てたカップルのことを言ってみた。

「大丈夫だろう。ここはたくさん人が通るから心配しなくてもよい。」こう言ってその人は走っていった。備忘録に後ろから撮影しておいた。真っ赤なスーリーのディパックだった。

2022 年も北向き JMT で、オニオン・ヴァレイを下りて補給するつもりだった。ブルフロッグ・レイクはキャンプ禁止なので、少し上流まで歩いてテントを張った。それが図 3.25 である。フード・ボックスで拾った食料を調理して、食べていた。ちょっと前を見ると、熊の顔があった。

「お前の食う物はないよ」と言って、カメラを取って構えるとすぐに逃げられた。この時はペンタックスの一眼レフで、ピントが合わず、やっと撮れたのが図 3.26 である。表情をみれば分かるが、自分の食べ物がないと分かり、しょげた顔をしている。たぶん、シャーロット・レイクに出没していた熊だろう。もう一度、現れることはないと思ってぐっすりと寝た。もちろん、二度と現れなかった。この写真をアメリカのフェイスブック・グループに投稿したところ、ゆっくり後ずさりしたかとか、大きな音で追い払ったのかとか、いろいろ聞かれたが、アグラして食事していただけで、後ずさりなんかできない。小さな声でお前の分はないと言って一眼レフをとっただけである。

ブルフロッグ・レイクから 1 時間も歩くとトレイルの分岐があり、右手に進むとケアサージ・レイクである。ここでテントを張ってオニオン・ヴァレイの往復もよいかもしれない。きれいな湖群である。もちろん、熊はいるので、不在時には残った食料をベア・キャニスターに入れたり、木から吊るしたりしよう。

ケアサージ・パスは左上の岩の丘である。近づくと長いスイッチバックが始まる。傾斜は緩い。筆者は歩くのが遅いので、どんどん追い抜かれる。岩塔のある場所がパスである。たいてい、オニオン・ヴァレイから往復する人達がいるので、記念撮影のカメラマンには困らない。写真を撮ってもらったのが図 3.30 である。のんびりして 1 時半になってしまった。

ケアサージ・パスからはなだらかなスイッチバックで下りていく。右手に丸い池が見える。そのまんまの名前でビッグ・ポットホール・レイクという。湖の周りは急傾斜なので、テントは張りづらい。それから下りの傾斜がいったん緩くなり、斜面を回り込む。オニオン・ヴァレイの平野が見えてくる。短いスイッチバックに入る直前で、唯一、携帯が繋がる場所である。バックパックを下ろして岩陰に腰掛けた。早速、クルトさんにショートメッセージを出した。

「今、ケアサージ・パスを越えた。オニオン・ヴァレイでリサプライを受け取りたいが」

すぐに返事が来た。

「トイレの傍のフードロッカー、左の後ろ側だ。 … いつも君のことを注意してみているよ。」

予定通り。それからメールのチェックをして、フェイスブックへ数枚の写真をアップロードした。

短いスイッチバックを繰り返すとハート・レイクが見える。湖の周りが急斜面で日陰もなく、テントは難しい。トレイルが北に向かい、しばらくすると、水たまりが見えた。近づくと小さな湖である。水がしみだして小川が始まっている。よく見ると裸地もあった。トレイルから離れて一直線に向かう。いくつかサイトがあり、日陰にテントを設置した。

まだ、午後 3 時だった。時間があったし、二泊するので、洗濯をしてトレッキング・ポールに干した。もちろん、洗濯と言っても洗剤は使わず川の水で洗うだけである。夕食はビーフ・ジャーキーご飯。食料はまだ残っていた。明日はいよいよオニオン・ヴァレイ往復である。

<第4章へ続く>

村上宣寛氏の新しいハイキングガイド『ハイキングの科学 第5版』Amazonで発売中(Kindle版は100円)

国立大学元教授であると同時に『ハイキング・ハンドブック(新曜社)』や『米国ハイキング大全(エイ出版)』など独自深い科学的見地から合理的なソロ・ハイキング・ノウハウを発信し続ける経験豊富なスルーハイカーでもある村上宣寛氏の新著『ハイキングの科学』が、Amazonにて絶賛発売中です。日本のロングトレイル黎明期からこれまで積み重ねてきた氏の経験と、ハイキングや運動生理学をはじめあらゆる分野の学術論文など客観的な資料に基づいた、論理的で魅力たっぷりの、まったく新しいハイキングの教科書をぜひ手に取ってみてください。

★★2/3日午後5時から5日間、無料ダウンロードを実施します★★

限定企画やコンテンツを楽しみながらサイトを応援できる、有料メンバーシップをぜひご検討ください!

村上 宣寛

1950年生まれ。元富山大学名誉教授。専門は教育心理学、教育測定学。アウトドア関連の著作は『野宿大全』(三一書房)、『アウトドア道具考 バックパッキングの世界』(春秋社)、『ハイキングハンドブック』(新曜社)など。心理学関係では『心理テストはウソでした』(日経BP社)、『心理学で何が分かるか』、『あざむかれる知性』(筑摩書房)など。近著に、グレイシャー、ジョン・ミューア・トレイル、ウィンズといった数々のアメリカのロングトレイルを毎年長期にわたりハイキングしてきた著者のノウハウ等をまとめた『アメリカハイキング入門』『ハイキングの科学』(アマゾン)がある。

1950年生まれ。元富山大学名誉教授。専門は教育心理学、教育測定学。アウトドア関連の著作は『野宿大全』(三一書房)、『アウトドア道具考 バックパッキングの世界』(春秋社)、『ハイキングハンドブック』(新曜社)など。心理学関係では『心理テストはウソでした』(日経BP社)、『心理学で何が分かるか』、『あざむかれる知性』(筑摩書房)など。近著に、グレイシャー、ジョン・ミューア・トレイル、ウィンズといった数々のアメリカのロングトレイルを毎年長期にわたりハイキングしてきた著者のノウハウ等をまとめた『アメリカハイキング入門』『ハイキングの科学』(アマゾン)がある。

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第4章】オニオン・ヴァレイからウ ッズ・クリーク

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第4章】オニオン・ヴァレイからウ ッズ・クリーク ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第1章】準備

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第1章】準備 ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第10章】ミューア・トレイル・ラーンチへ

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第10章】ミューア・トレイル・ラーンチへ ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第8章】ミューア・パスからサンホ アキン川へ

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第8章】ミューア・パスからサンホ アキン川へ