トレッキングポールシェルターのその先へ。より強く、快適になったZEROGRAM「ZERO1 Pro」が想像以上に使える!フィールドで使って分かった進化点と魅力をレビュー

数百キロにも及ぶルートを何日間もかけて歩くのが当たり前のスルーハイカーにとって、装備の重量は切実な問題です。中でも最も重いギアのひとつである「テント」の選択は、いろいろな面で旅の快適さや危険度を大きく左右するといっていいでしょう。

とはいえ、だからといってテントは軽ければいいというような単純なものでもありません。

もちろんテントは軽いに越したことはありませんが、一晩だけならいざ知らず、何日も過ごすものとなると、立てやすさや居住快適性、悪天候に対する強さなど、季節やルートによっては重量以外のさまざまな性能も決して疎かにはできません。このことは、実際に長期で歩いたことがある人ならば少なからず理解してもらえるはず。

「ZEROGRAM(ゼログラム)」は、ファウンダーのロングトレイル・ハイキング経験から、軽さのその先にある価値に着目した”Go Light Get More” をコンセプトに始まったアウトドアブランド。

その哲学を体現したアイコニックな超軽量シェルター「ZERO1」シリーズは、極限までの軽さとシンプルさを基本コンセプトとしながら、快適性や強度とのバランスを追求して2015年(日本発売は2016年)生まれたフロア・前室一体型トレッキングポールシェルターで、一度見たら忘れられない独特でクールなフォルムとミニマルでスマートな機能性の高さから、ぼくも前モデルから使わずにはいられませんでした。

それが今シーズン約5年ぶりに「ZERO1 Pro」としてアップデート。テントのような居住性と安定性を備えながら、重さは最軽量クラスというこのシェルターを、さっそくこの春夏のトレイルで実際に試してみることができたので、レビューしていきたいと思います。

目次

ZEROGRAM「ZERO1 Pro」の主な特徴

ZEROGRAM「ZERO1 Pro」は「Beyond Trekking Pole Shelter」をコンセプトに、最軽量クラスの重量のなかに高い居住快適性と耐候性を備えた前室一体構造シングルウォールのソロハイカー用トレッキングポールシェルター。

前後2本の長さの異なるトレッキングポールを支柱としてペグダウンすることで設営できるため重量は本体のみで約550gという軽さと高い収納性を実現。今作では専用のアウターフレームを追加することで内部空間がより広く、また耐風性も向上。出入口はフロント(短辺)とサイド(長辺)に配置。撥水性の高いモノフィラメントメッシュを備えたドアからスムーズに出入りが可能であるとともに、フロントドアの広い前室によって居住スペースの解放感と風通しの良さを提供。さらに足元を含めて換気口が3カ所あることでスムーズな空気の流れを作り、結露に対する強さも向上。軽量スタイルのスルーハイキングをはじめ重量を切り詰めたいさまざまなアドベンチャーで、できる限り快適な居住空間を確保したい人に最適。

お気に入りポイント

- 本体550g(専用ポールと合わせても650gあまり)と超軽量なのに頭上を含めた快適な居住空間

- コンパクトな収納性の高さ

- 前方と側面、足元と豊富な通気口による換気性の高さ

- アウターフレームとガイラインポイントによる居住性、耐風性の高さ

- 荷物を雨から守れる前室

気になったポイント

- 足元スペースは天井が低いため、室内で動ける実質的な広さはそこまでない

- 前方の入口はトレッキングポールが邪魔して入口としては使いにくい

- フットプリント併用が望ましい

- (前作に比べれば改善されているとはいえ)それでも内壁の結露は避けられない

主なスペックと評価

| 項目 | スペック・評価 |

|---|---|

| 就寝人数 | 1名 |

| 最小重量 | 550g(本体のみ) |

| 総重量 | 763g(うちポール: 105g) |

| 本体・フロア素材 | 15D N/R Silicone PU Coated |

| メッシュドア素材 | 20D N/R Monofila |

| ポール素材 | DAC Featherlite NFL |

| 室内サイズ | 205×100(足元55)×110 cm |

| 出入り口の数 | 前方に1、サイドに1 |

| 収納サイズ | 11×25 cm |

| フロア面積 | 約1.6㎡(縦205cm×入口横100cm×足元横55cm) |

| 前室面積 | 約0.4㎡(奥行75cm) |

| 付属品 |

|

| 居住快適性 | ★★★☆☆ |

| 設営・撤収の容易さ | ★★★★☆ |

| 耐候性 | ★★★★☆ |

| 耐久性 | ★★★☆☆ |

| 重量 | ★★★★★ |

| 携帯性 | ★★★★★ |

| 汎用性 | ★★★☆☆ |

詳細レビュー

重量・コンパクトさ:超軽量スタイルでのテント泊に十分対応する軽さ・コンパクトさ

ZERO1 Pro は標準で「本体」「アウターフレーム」「ペグ・ガイライン」とそれぞれにスタッフサックが付いているという構成(フットプリントは別売り)。このうちまず現実的な最小重量として、本体とスタッフサックのみの重量を測ってみたところ、約611グラム。これにアウターフレーム(約105グラム)を追加すると、現実的な最低重量は約700グラム強ということになります(下写真 ※計測は何回か使用した後で行っているので、実測値は多少前後すると思われます)。

そしてペグとガイラインも付属品を使い、さらにフットプリントもつけるとすると、それぞれ実測約54グラム、実測約115グラムが追加されます(下写真)。

前作「ZERO1 MF(最少: 490g)」に比べると、ポールや生地の変更によって重量はやや重くなっていることは確かですが、(重くなったことによって得られるメリットを考慮すれば)体感でもそこまで気になるほどの増加ではありません。

またこの全体重量自体も、決して最軽量という部類ではありませんが、いわゆるULスタイルのシェルターとしては十分に許容範囲。これで「住み心地は我慢してください」というレベルであれば不満は募るかもしれませんが、このシェルターの軽さと快適性・堅牢性のバランスの最適解を突き詰めたうえでの結果は十分納得できます。

いずれにしてもこの軽さは当然ながら多くの小さな要因が積み重ねられて可能になっていました。まずは当然ながらテントポールをトレッキングポールで代用できる構造であること。そして15DのSilicone PUコーティング加工リップストップナイロンという、日本の山岳環境に耐えうるギリギリの強度を保つ薄手軽量生地を採用していること。ポールも「DAC Featherlite NFL」と最軽量クラス。その上で、居住性を損なわずにできる限りスペースとサイズを削ぎ落とし、ドアの生地を省略したりと無駄を極力排した構造によって生地の量も極限まで切り詰める。などなど、細部にわたる微調整からは試行錯誤の末にたどり着いたであろう絶妙さが感じられます。

実際にパッキングしてみるとその軽さ・コンパクトさが実感できました。スタッフサックの形はパッキングしやすい長方形で、サイズ的にもすべての付属品をまとめたとしても非常にコンパクトに収まっています。

設営:初めての時こそややクセがあったけど、1回立てればあとは一人でも簡単な設営

ZERO1 Pro の設営は、長さ調節可能なトレッキングポール2本と最低6本のペグ(標準付属)が必要です。特に複雑な構造ではないので、一度非自立式のテントやシェルターを設営したことのある人であればまず迷うことはないでしょう。

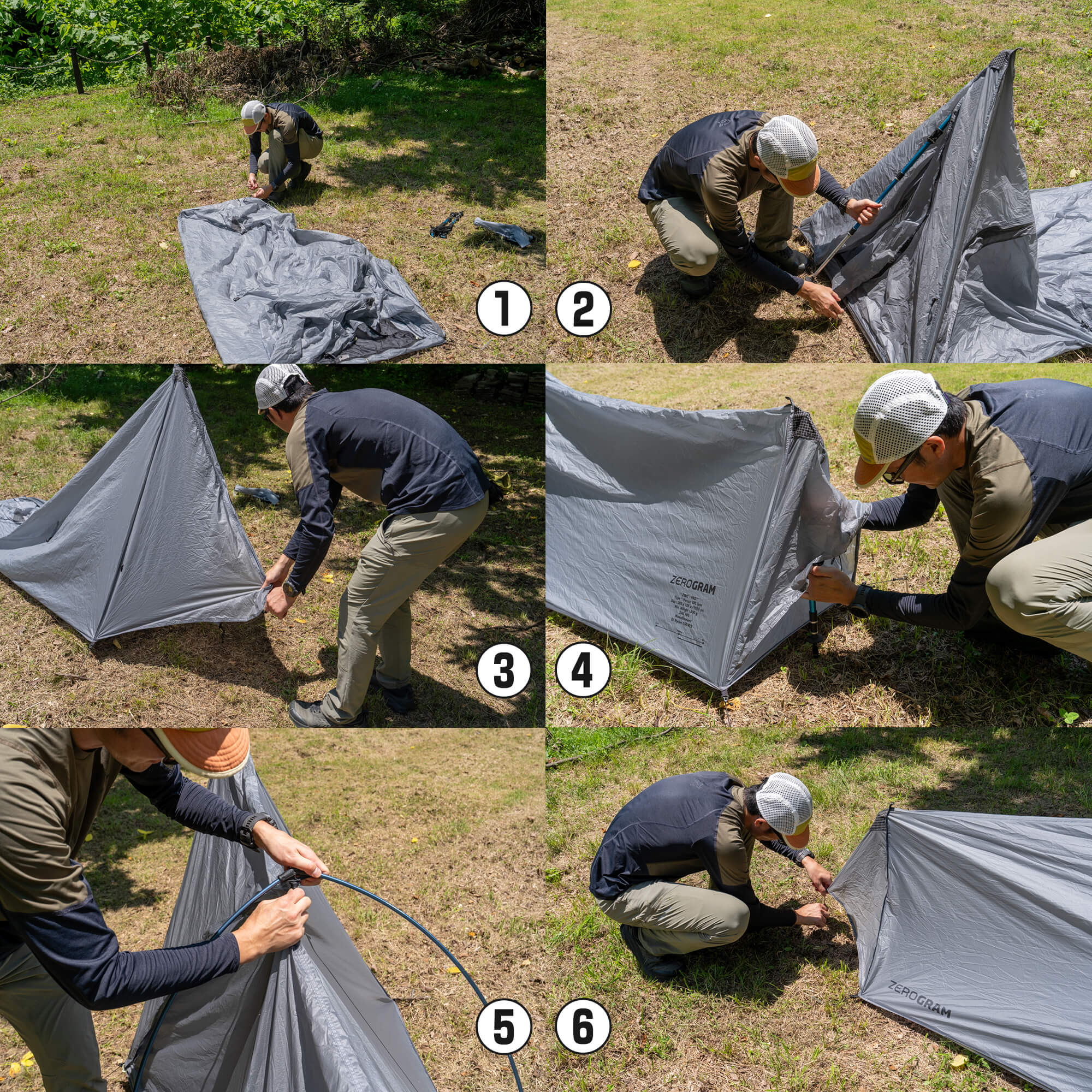

設営は①四隅をペグで仮留めし、②フロントのポールをセットして、③ペグダウンで固定し、④足元にもポールをセットしてペグダウンし、⑤アウターフレームをセットし、⑥最後にあらためて各ペグの張り具合を調整すれば完了。

設営する際は、まず四隅を軽く固定します。シェルターのフロア生地は15Dのリップストップナイロンとなっており、柔らかい地面ならば問題なさそうですが、山岳環境で張るのであれば、個人的には別売りのフットプリントがある方が安心です。

本体の四隅には別売りの専用フットプリントを連結するためのリングがついており、予め本体とフットプリントを連結した状態で収納しておけば、いちいち設営の度に敷きなおす必要もないので、これは地味に便利です(下写真)。

四隅をペグダウンしたら、フロントのポールからセットしていきます。ポールを115cmほど伸ばして補強パッチが入った天井部分に刺し、今作から新設されたシェルター下部のフロアコードにポールの石突部分を差し込むだけ。前作はポールの角度の付け方に最初は迷っていましたが、これならば初めてでも自信をもってセットできます。

ポールを立てたらフロントドアの先端をペグダウンします。

次は後ろの短いポールを同じようにセットします。この時の短いポールの長さは公式の解説では「63cm前後」程度とあり、自分はゼログラムのポールを持っていなかったため近いサイズになるような他メーカーのポールで試してみたところ、初めて立てた時は上手く立てられているのか分からずやや苦戦しました。あくまでも個人的な感覚ですが、はじめての設営では63cmよりも長めだとフロアが浮いているような、短めのポールだと何となく張りが弱い気がするような、そんなもやっとした感じ。

ただ何度か立ててみた今だから言えるのは、「実際のところはそこまで微妙な差を気にする必要はなかった」です。仮に高めだったとしても低めだったとしてもそこまで居住性に大きな影響はありません(皴が一切なくピンとキレイに張りたいというならば気になるかもしれませんが)。折り畳みポールの2節分くらいの長さでまずはエイヤと張ってしまってその後は張り具合を調節すればだいたい上手くいくということが分かり、そう考えれば最初からピッタリと合わなくても問題ないっちゃないので、気にせず仮に立てた状態で、次に進めて問題なしです。

ポールのセットが終わったら次は今回の目玉であるアウターフレームの設置ですが、先端を固定して中央のハブをひっかけるだけでまったく迷うことなくあっという間にセットできました。

あらかた設営ができたところで、シェルターのペグポイントを再度見直し、張りを調節します。今作では各ポイントのペグループに長さ調節のコードロックがしっかりと付いたため、この張りの調節が非常にスムーズにできました(下写真)。この辺の細かなアップデートはありがたい。

なおよりしっかりと安定性を高めたり、あるいはフロントドアを全開にして風通しを最高に高めたいのであれば、前後のポール位置に追加のガイライン2本を張ってペグダウンしておくことができます(下写真)。その場合ガイラインは標準で付属していますが、ペグは自分で用意する必要があります。

快適性と耐候性:限られたスペースながら狭さを感じさせない快適さと積み重ねられた換気性の配慮、そして耐風性の高さ

ZERO1 Pro のようないわゆるトレッキングポールシェルターは、一般的なダブルウォール自立式テントに比べればどうしても居住快適性や耐候性(耐風性)に関してはある程度ガマンしろというのがお約束ですが、ZERO1 Pro はそうしたデメリットを(軽さというメリットを損なわず)克服するためのユニークなデザイン上の工夫が施されています。

その工夫のひとつがドア付近の生活スペース。ZERO1 Pro はテント内部のうち入口から足元に向かって天井が低くなっていく構造のため、自由に動ける居住スペースは決して悠々自適という訳ではありません。ただ一方で、入口付近のフロア幅が100cmと比較的広く、またポールの高さも約110cm強と高く、さらに前室部分がほぼインナースペースと変わらないように使えるため、思ったほど圧迫感もなく、ソロで泊まるには十分快適な空間が確保されていることです。サイドに空気と光を取り入れられる大きなドアが付いていることも大きなアドバンテージ。

フロントの前室スペースはシンプルにバックパックやシューズ置き場として使うこともできますが、雨風が気になるときなどには炊事をするスペースとしても活用できました。ポールが真ん中に立っているので(これだけは何とかならないものか)特に広々というほどではないですが、一人で何か作業するには十分なスペースです。

サイドに配置された大きなドアは(下写真)、天気が良い日はここを開けたりメッシュドアにしておけば光も取り込めて解放感が感じられるだけでなく、風通しも非常に高いため、換気性抜群。出入りも楽々です。

もちろんヘッドスペースは頭がつっかえることもなく広々。

雨がシェルター内に侵入するのを防ぐレインフラップを備えたドアのジッパーは、メッシュネットやドアを巻き上げて固定するためのトグルも付いており、開いた状態をキープすることができます(下写真)。ジッパープルが蓄光パーツになっており、暗がりでも分かりやすいのも◯。

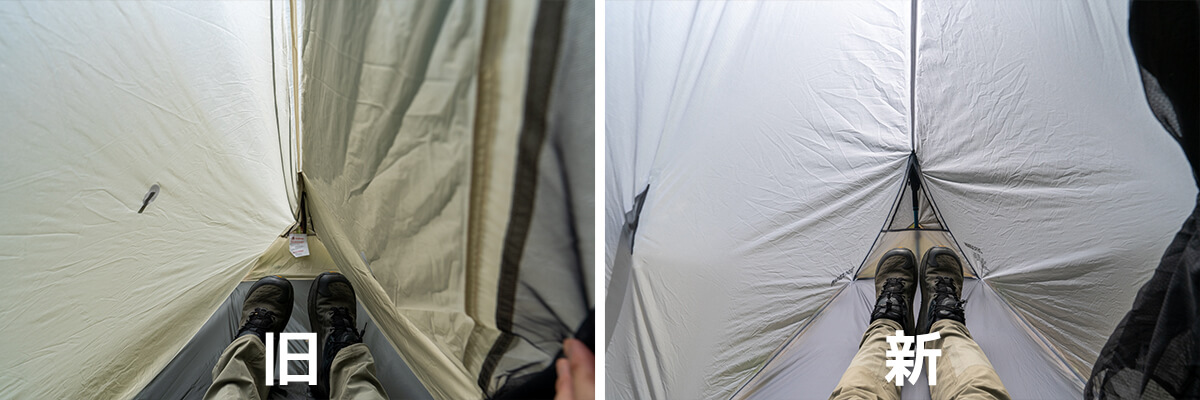

そしてこの居住快適性をさらに向上させているのが、今作新たに追加された中央のアウターフレームです。これまでのモデルではガイラインポイントがあるのみであったため、サイドウォールがどうしてもたるんで内部空間が狭まってしまいました。それがこのポールによってサイドウォールが常にテンションがかかり、これまで以上の住み心地を実現しています。

そのテント内の広さと張り具合を前モデルと比較してみると、その室内の広がり方は一目瞭然(下写真)。

サイドウォールの弛みは穏やかな天候であればちょっと狭いかな程度で済むかもしれませんが、夜中の結露によって弛んだ内壁ははっきりと不快ですし、さらにこれが悪天候での停滞時には濡れた壁が身体や寝袋に触れて不快感やリスクはさらに無視できないものになりかねません。

さらにこのポールによってシェルター自身の堅牢性も強化された(ラボでの耐風テストで30m以上にも耐えた)といいます。実際にかなり強い風の中で立ててみたところ、ポールによる補強だけでなく、下からの強風でテントがまくり上げられにくい側壁とフロアが一体化した構造や、低めの天井によって風を受け流しやすいフォルムなども合わせて、強風に対してもかなり安定感が高いという印象を受けました。

なおこのポール自体は必要に応じて着脱可能(= ポール無しでも設営可能)ということになってはいます。ただたった100グラムでこんなに快適・安全になることを知ってしまうと、個人的にはもうこれなしで使わない手はないというほどに不可欠なパーツになりました。

向上した通気性・換気性

ZERO 1 pro のもう一つの進化点としてメーカーが謳っているのが、シングルウォールシェルター共通の弱点ともいえる「換気性能(結露しにくさ)」の向上です。ここチェックしてみたところ、確かに細かな工夫と配慮が見られました。

まずテント内で最も長い時間いるであろう入り口付近は、フロントとサイドのドアを風が自然に通り抜けてくれるので、ここを開けている限り、熱のこもりはほぼ起こりません。

一方で雨の時や就寝時など、ドアを閉めたとしても足元に配置された比較的大きなモノフィラメントメッシュの窓(雨が吹き込まないよう屋根付き)によって、フロント・サイドと合わせて合計3面から空気の通り道が確保されているため、一般的なトレッキングポールシェルターから一歩進んだ通気性の高さを実現しています(下写真)。

ちなみに前モデルまでであれば、ドアを閉めるとサイドが完全に壁になってしまって通気性が落ちてしまいましたが、新モデルでは長辺ドア下部にガイラインが配置されました(下写真)。これによってメッシュドアとフライの間に空間を設けることができ、下から出入りする空気によってさらに換気が促進されます。

ゼログラムの他のテントでもおなじみのモノフィラメントメッシュは、一般的なメッシュと比べて撥水性の高さが強み。万が一結露したとしても水滴が付きにくく、ここも結露対策として他メーカーにはない魅力です。

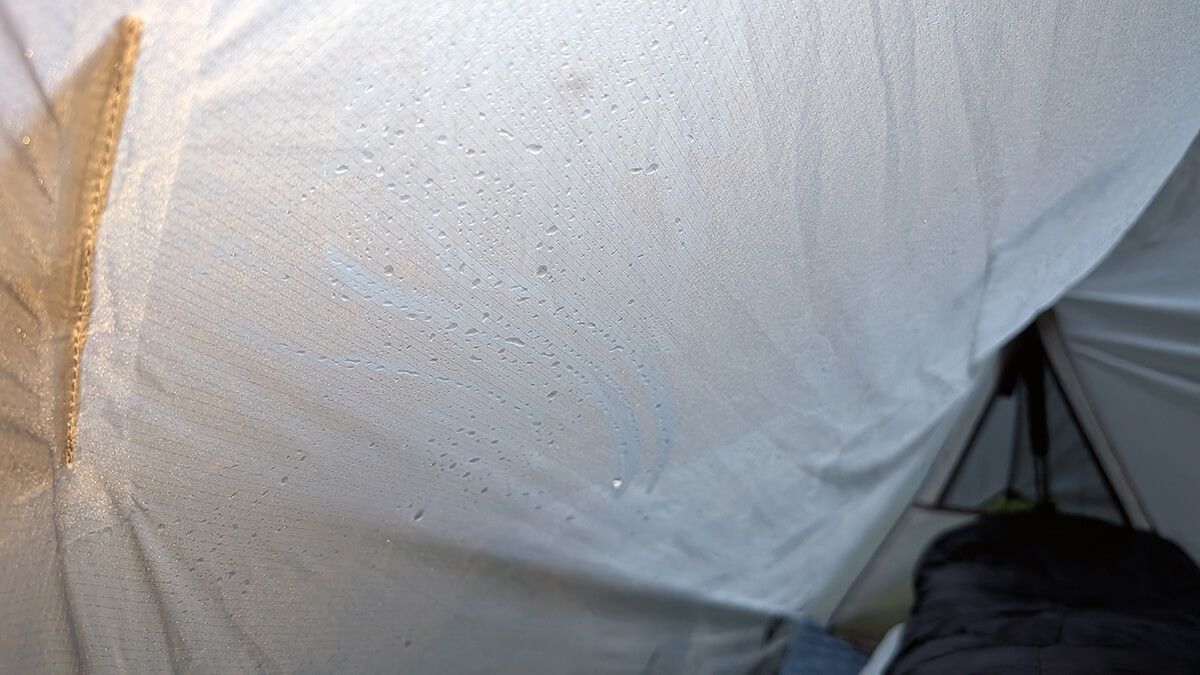

実際に何度か夜を明かしてみた結果ですが、もちろん結露しないテントなんてまだあり得ないし、環境によっても違ってくるので、まったく結露しないなんていうことはないものの、その効果は確かに感じられました。

程度でいうなら前モデルを含めたオーソドックスな密閉型のシェルターでは「結露で壁がびしょびしょでも文句は言えない」だったのが、今回のモデルは結露するにしてもダラダラと垂れてくるというほどではなく、壁の表面に水滴が付着し、こすって集めると水玉ができる程度になった、という印象。もちろんこれは毎回こうということではなく何度かテストで寝た中で最も結露が激しかった時がこれくらいということでしかなく、もっと結露が無かった夜も当然ありました。ここは気象条件などによって程度の差は出てくる部分ではあると思います。

まとめ:軽さという強みを残しながら快適で安心の夜を過ごしたいハイカーにとっての2025年最適解

ゼログラム ZERO1 Pro は多くの入念に練られたアップデートによって、「軽さ」は前作からわずかに調整されただけですが、それによって大幅な「快適性・堅牢性」の向上を実現していました。前モデル以上に軽さと居住性が高い次元で両立した、次世代の超軽量トレッキングポールシェルターといっていいでしょう。いや、これはもう、テントでもない、シェルターでもない、いわば超快適なビビィサックという新たなジャンルとでもいうユニークな境地を切り開いているのかもしれません。

低山ハイキングから風の影響を受けにくいテント場で泊まる高山縦走まで、タープやツェルトはちょっと不安だけど山岳テントや大きなシェルターはちょっと重いなといった、軽さと安心感を両立させたい軽量スタイルのハイカーや登山家にとって非常に魅力的なテントです。

余談ですが、今回のテストでは一般的な登山・ハイキングのみでしたが、個人的には泊りの渓流釣り(沢登り)にも悪くないのではと感じています。なぜならこのシェルター、軽量性・快適性・対候性・防虫性と、沢泊に必要な要素が見事に揃っているから。しかも沢(森)のなかならばトレッキングポールを持っていかずとも立木で代用できるし、さらには木と木に渡したロープからこのテントを張ってみることもできるでしょう。今度ぜひ「タープ + ZERO1 Pro」での沢泊まりを試してみようと思います。

もう軽さだけとは言わせない、高次元でのバランスの良さを備えたトレッキングポールシェルター「ZERO1 Pro」でぜひ素敵な山旅を。

ZEROGRAM Thru Hiker 1p ZEROBONE / EL CHALTEN ZEROBONE 1.5Pレビュー 今どきな快適さをしっかり押さえつつ、さりげない個性も魅力なダブルウォールテント 2モデル

ZEROGRAM Thru Hiker 1p ZEROBONE / EL CHALTEN ZEROBONE 1.5Pレビュー 今どきな快適さをしっかり押さえつつ、さりげない個性も魅力なダブルウォールテント 2モデル 性能・品質・価格、すべてが良心的。知る人ぞ知る高コスパテント Mobi Garden LIGHT WINGS DAC UL1 レビュー

性能・品質・価格、すべてが良心的。知る人ぞ知る高コスパテント Mobi Garden LIGHT WINGS DAC UL1 レビュー 【忖度なしの自腹レビュー】NEMO ドラゴンフライ バイクパック 1P ツーリング用だけにしておくなんてもったいない!登山でも快適・便利な自立式テント

【忖度なしの自腹レビュー】NEMO ドラゴンフライ バイクパック 1P ツーリング用だけにしておくなんてもったいない!登山でも快適・便利な自立式テント 驚くほど軽いのに強くて快適、価格も◎。斬新なアイデア盛り沢山の「arata AX シリーズ」は自立式山岳テントの新しい景色を見せてくれる【実践レビュー】

驚くほど軽いのに強くて快適、価格も◎。斬新なアイデア盛り沢山の「arata AX シリーズ」は自立式山岳テントの新しい景色を見せてくれる【実践レビュー】