ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第6章】ロウアー・ベイズンからミ ドル・フォークへ

前回(第5章)

目次

【第6章】ロウアー・ベイズンからミドル・フォークへ

キングス・リバーを渡渉すると、キャンプ・サイトが点在する。今年のキャンプ・サイトはロウアー・ベイズンだった。さらに進むと、パイン・ツリーが疎らになっていく。見晴らしがよくなり、小川も多いので、裸地を見つければキャンプ可能である。人も少なく理想的な場所が広がる。

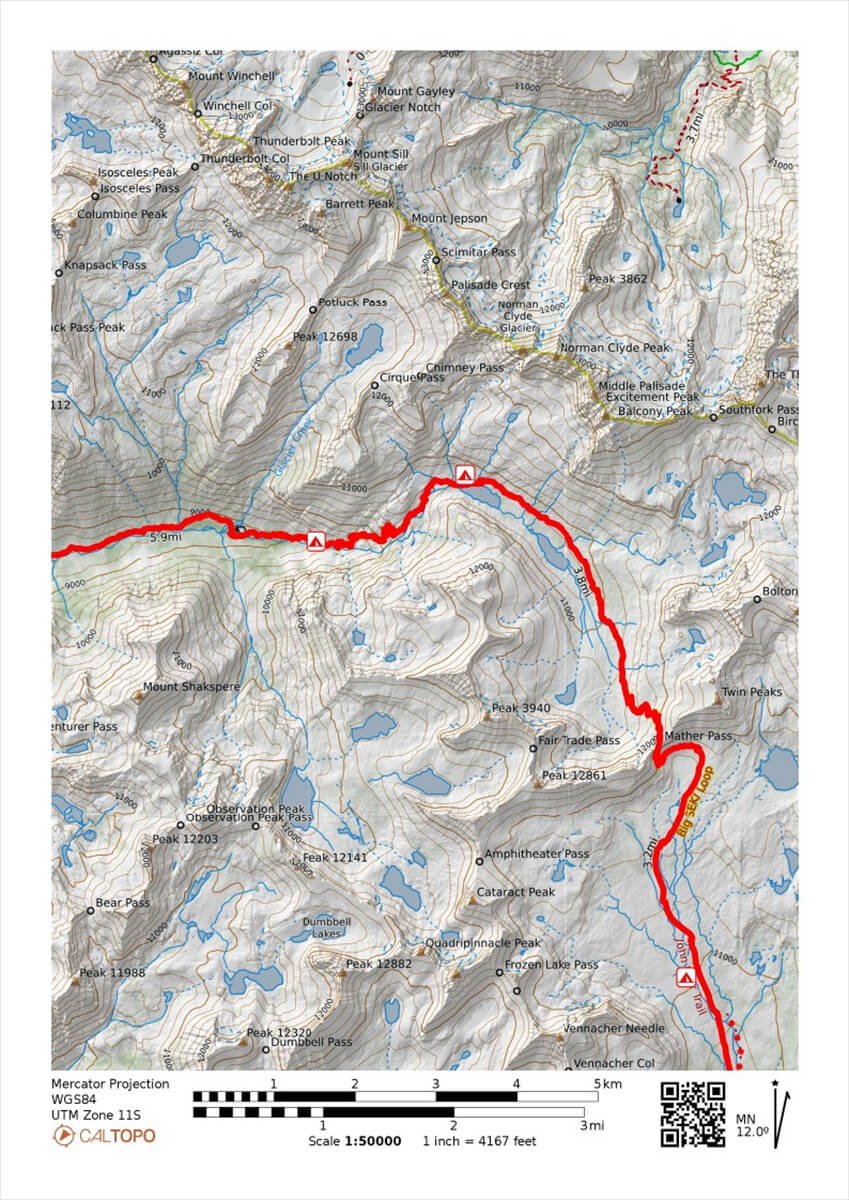

マザー・パスのスイッチバックも歩きやすい。ただ、距離はあるので、筆者は歩くのが遅くべた遅れだった。パスは午前中に越えるべきだが、到着は昼過ぎだった。ハイカーがランチ休憩する場所なので、記念撮影のカメラマンには困らない。

パスを越えると、ディスアポイントメント・ピークやアッパー・パリセード・レイクが見える。大きな湖なのに、小さな水たまりにしか見えない。何故か、ここの一番良いサイトで一泊した。

ディア・メドウにもキャンプ・サイトが点在する。思い出深く、快適なのは最上流のサイトである。ガングリオンが大きくなったためか、歩けなくなり、サウス・フォークとの合流点でテントを張った。今年はまったくの独占状態だった。明日、ミューア・パスまでの距離を詰めれば、MTRまで二日ほどで歩ける。

マザー・パスからパリセード・レイクス

超親切なアメリカ人ハイカーのおかげでよく寝た。起きたのは 5 時 15分、出発はいつものように 7 時である。記録によると、上流部の渡渉箇所に着いたのは 8 時 45 分である。ここまではパイン・ツリーの林の中を進むだけで、あまり良いキャンプ・サイトも見当たらない。パイン・ツリーがまだらになってくると、よい場所がいろいろある。センター・ベイズンあたりから北の風景が図 6.3 である。小川が豊富なので、裸地があれば、どこでもテントが張れる。

2017 年はクロスカントリーの後で、あまり進んでいないが、図 6.4 のような良い場所があった。細い小川を越えた場所である。翌日、幅の狭い小川を飛び越えたら左ふくらはぎに激痛が走り、筋断裂となった。inReachでビショップの千恵子に連絡して、モーテルでの滞在日数を伸ばしてもらった。鎮痛剤を飲めば歩けたので、SOS 発信の必要はなかった。

アッパー・ベイズンの中ほどに狭いタンドラがあり、アルパイン・コロンパインやシューティング・スターなどの群落がある。今年の花を図 6.6や図 6.5 に示しておく。

アッパー・ベイズンは、広々として快適である。すれ違ったハイカーたちの写真を図 6.7 に示す。雰囲気からは経験豊富な PCT ハイカーだろう。バックパックは Trail Bum の GO-ON と思われる。マザー・パス直下の池もなかなか素晴らしい場所だ (図 6.8)。少なくも 2 回はキャンプした。

11 時頃、スイッチバックに入った。トレイルはよく整備されているが、歩くのが遅いので、どんどん追い抜かれる。ただ、アメリカ人ハイカーは長い休憩をよくするので、一日の移動距離はたいして変わらない。パスは 12 時過ぎと思ったが、予想通りに遅れに遅れ、到着は 12 時 50 分だった。パスには大勢のハイカーが休憩していた。

まず、ハイカーたちを撮影し、自分も撮ってもらうことにした。たまたま、ロバート・カラミツォス さんにカメラを渡すと、なかなかの構え、何度も構図を変えて、撮ってもらった。その一枚を図 6.9 に示す。

ランチ・タイムなので、場所を確保して座り込んだ。ランチと言っても、JMT パン一切れとインスタントコーヒーである。ついでに傍のハイカーを撮らせてもらった。彼の名はトーマス・マッカベ、半分、日本人という。そういえば、目は細めでアジア系の目である。日本にも興味があるとのことで、いずれ連絡があると思う。たしか、コロラド在住だったと記憶する。意外に日本人関係者は多い。

少し下りていくとディスアポイントメント・ピークが良く見える。なぜ、こんな残念な名前が着いたのか。初登頂は 1919 年のディビスらのパーティで、ミドル・パリセードの最高峰と思って登ったら、違っていて、がっくり来たということが由来である。眺めると素晴らしい岩山で、最高峰と勘違いするのは当然である。なお、左手に見える小さな水たまりはアッパー・パリセード・レイクである。

左足指のガングリオンが大きくなってきて、痛み始めた※1。下りはべた遅れ。2 時過ぎにスイッチバックを終了、3 時半になってもアッパー・パリセード・レイクに着いていない。広いキャンプ・サイトの手前には小川がある。最初の JMT ではキャンプ・サイトが混雑していて、ここの茂みに張った。トレイルはこの小川を渡ってキャンプ・サイトに向かうのだが、トレイルが下流の方向に刈り込まれていた。

※1:ガングリオンは関節包に小さな穴ができて、中の液が漏れ出して袋状になるもの。病院に行くと、中身を絞り出してお仕舞で、再発しやすいとのこと。手術ですべてをとれば治るらしいが、そこまでは必要ないと判断した。傷テープで少し圧迫を加えるように巻いて、刺激せずに放置すると、少なくとも大きくならない。少しは小さくなるようだ。

少し進んだが、行き止まりになった。元に戻り、小川を渡渉し、キャンプ・サイトに着いたのが 4 時、先を急ぐことはないので、日陰にテントを設営した。この辺りで数回キャンプしたが、ど真ん中の良い場所をとったのは初めてである。ハイカーが少なくて、がら空きということもあった。離れた場所に女性が一人テントを張っていた。

夕食はビーフ・ジャーキー丼。もちろん、乾燥野菜入りのスープとか、デザートのドライ・フルーツなどもある。左足のガングリオンが大きくなり、右肩の筋肉を傷めたのか、痛くて眠れない。ロキソニンを一錠のみ、フロント・ポケットの右の中身を減らした。

ジェイムズさんから定期連絡が入った。

「そこは俺の大好きな場所だよ。」少し詳し目に返事をしておいた。

「以前のように歩けない。アッパー・パリセード・レイクではベスト・サイトを選んだよ。我が奥様はメッセンジャー・プラスで受け取った写真を一日に一回、フェイスブックにアップロードしているよ。」

2011 年の大失敗

2011 年は 3 回目の JMT で、少し慣れたためかもしれない。千恵子も三回目のセクション・ハイクで、VVR からマウント・ウィットニーまで行けるはずだった。油断があった。ビーフ・ジャーキーは知り合いが購入してくれるというので、VVR に送ってもらった。ビーフ・ジャーキーはコストコの安物で、味がせず、革の塊を食べているようだった。VVR から合流した千恵子は特に食欲減退が著しかった。食べる量が減り、かなり余ってしまった。

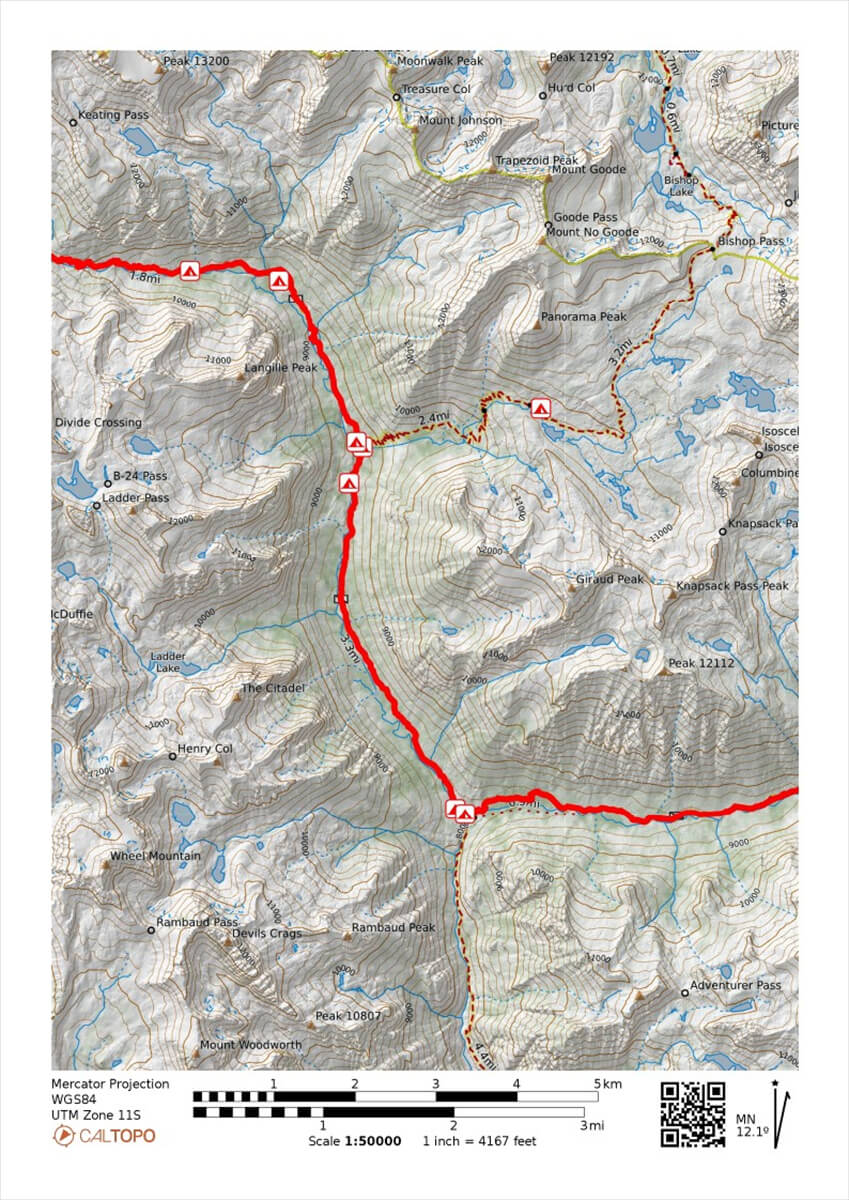

やむを得ず、ミューア・パスを越えた後、深い穴を掘ってかなりの量の食料を破棄した。その後、ビショップ・パスへの分岐近くでキャンプし、ロウアー・パリセードでキャンプした。その夜、千恵子は激しい吐き気に襲われ、一睡もできなかった。高山病の発症である。雪が多く、体力も消耗していたので、撤退を決意した。

まず、ロウアー・パリセードから引き返した。高度を 50m ばかり落としただけで症状が治まった。しかし、良いキャンプ・サイトがない。下りていくと、ディア・メドウに入った林に囲まれたサイトが素晴らしかったので、まず、そこに一泊した。

体力が回復してからビショップ・パスへの分岐に入り、デュシィ・ベイズンで一泊し、次の日にビショップに脱出した。たまたま歩いたルートだが、景色の素晴らしい所だった。このルートはサン・ホアキン川の橋が崩落した時にミューア・パスの迂回ルートとしても活用された。後にこのルートも説明する。

JMT に行き始めはクスクスが調理が簡単という理由で使った。二 年目には現地購入できるので、サンフランシスコでクスクスを購入した。ところが、ものすごい臭いがしていて、非常に食べずらかった。同じ物とは思えなかった。それで、クスクスを廃止し、玄米焼き米という半調理の乾燥米とドライ納豆の混合を主食とした。その後、コロナで玄米焼き米の生産者がなくなり、現在は炊き出し用アルファ米に無塩のドライ納豆を混合したものを主食にしている。調理済みのアルファ米は塩分が濃く、値段が高く、美味しくもないため、食事には使わない。

アメリカ人ハイカーが食べるフリーズ・ドライの食品は一般的にはかなり不味い。好奇心でいくつかを食べる分には良いが、不味くて、値段が高く、しかもカロリー不足である。ビーフ・ジャーキーなどの質は値段に比例する。安い物は酷い味がするので、なるべく値段の高い物にする。ドライ・フルーツなども相当の高級品を日本からアメリカに送っている。高所では食欲が減退するので、不味い物は食べられなくなる。食べられないとハイキングの成否に直結する。食べ物をケチるとロクな事がない。

パリセード・レイクスからミドル・フォークへ

いつものように 5 時過ぎに起きて、JMT パン、マンゴー、プル ーンとコーヒーの朝食をとった。出発時間も 7 時ごろと同じである。ただ、なぜか、元気がない。下りでやたら手こずった。8 時にロウアー・パリセード・レイクス (図 6.13) に着いた。

ロウアー・パリセード・レイクを過ぎると、しばらくはなだらかな平原状の下りである。所々にキャンプ・サイトはある。ただ、パリセード・クリークに近くなると、急傾斜で高度を落とし始める。その場所から振り返った時の風景が図 6.14 である。マウント・ウィリアムスなどの山が屏風のようにそびえたつ。

さらに進むとトレイルは大きなテラス状の岩の上に進む。トレイルの目印に石が連続的に置いてあるので、その間をを進む。いきなりこれから行くべき風景が目に入る。図 6.15 である。正面の山はウィール・マウンテンなど、その裾はサウス・フォークとの合流点で、JMT はここで方向転換して北に向かう。

景色を一望すると、ゴールデン・ステア・ケースが始まる。翻訳すると「黄金の階段」で、膨大な建築費がかかったため名付けられた。JMT 屈指の難工事だった。2019 年の南向き JMT の写真(図 6.16) が分かりやすい。これを下り切るのに 1 時間以上かかる。

パリセード・クリーク沿いのスイッチバックを折り切ると、ふたたび、なだらかな下りが始まる。ある程度、下りきって振り返ると図 6.17 ようなピラミッド状の巨岩が目に入る。これは 2009 年の初めての JMT 以来、まったく、同じ場所に鎮座している。南向き JMT の場合はパリセード・レイクスへの入り口に見えるだろう。

ピラミッド状の巨岩を過ぎると、林が始まる。ディア・メドウの始まりでもある。ただ、ここで、鹿は見た記憶がない。鹿はずっと下流領域に多く棲息している。トレイルはメドウの隅を縫うように下りていく。最初のキャンプ・サイトが広くて快適である。南向き JMT の場合は、一番、高度のある場所である。

図 6.18 に 2011 年の写真を示す。ここは千恵子がロウアー・パリセード・レイクで高山病になり、退避してテントを張って丸一日休養した場所である。2025 年と比較すると、さすがに背景の木が太くなっている。また、横たわっている枯れ木の場所が違う。しかし違いはその程度である。

11 時半、懐かしのサイトに到着した。今回は水を 1L 作成し、ランチ休憩とした。JMT パンを一齧りして、インスタント・コーヒーを飲むだけだ。ガングリオンが痛くなってきたので、皮膚を少し引きちぎり、思い切り絞り出した。血の混じった白い液体が出ればお仕舞。小さくなれば靴に当らない。傷テープで覆えば治療は終了。日本に帰った後に皮膚科に行ったが、絞り出してしまったらやることがないと言われた。やや乱暴だったが、処置はこれで正しい。

12 時半ごろから歩き始めた。少しずつ木が大きくなり、森の中に入っていく。2018 年は山火事の多い年で、至る所、ガスが立ち込めていた。そんな中、倒木を片付けている人がいた。森林局の職員かレンジャーだろう。二人で倒木の片付けをやっていた。この時は二度ほど会って、記念撮影させてもらった。愛想のよい人だった (図 6.19)。

パリセード・クリークを下っていくと、所々に狭いキャンプ・サイトがある。快適そうだが、一度もキャンプしたことがない。調子が悪く、先に進まない。2 時半過ぎに日系人の女性とすれ違った。英語で少し挨拶しただけだが、イントネーションで日本人と分かったという。

しばらくして重装備の男性が登ってきた。

「この先、良いキャンプ・サイトはないだろうか。」

「そうだね。一時間ほど歩くと、良いサイトがある。ディア・メドウの一番外れが良いけどね。ロウアー・パリセード・レイクも良いけど、少し遠いよ。」

「何マイルだ。」

「さあ、よく分からない。2 マイルくらいかな。」

彼はポケットからガーミン MAPGPS 67i を取り出して地図で距離を調べていた。アメリカ人ハイカーでも最新装備が好きな人がいるんだと関心した。突然、「日本人か」と聞いてきた。そうだというと、日本語で、

「ありがとうございます。」

と言われた。疲れていたためか、彼の写真は撮っていない。

ミドル・フォーク・キングス・リバーとのジャンクションまで 2km ほどだが、時間ばかりかかる。最後の 1km ほどは急こう配の下りになる。その頃には向かいの山が見えてくる。図 6.20 である。川に合流する近くでトレイルの分岐がある。JMT は北に進む。少し進むと、広いキャンプ・サイトがある。普通はにぎわっているサイトだが、今年は人がまったくいない。びっくりした。サイトに入り、風通しのよい日陰で、川に近い場所にテントを張った。まだ、午後 3 時すぎだが、疲れていて歩きたくなかった。サイトの写真は図 6.21 である。いつもはここから 100m ほど先のサイトに張っている。それが図 6.22 である。

2016 年にはキャンプ・サイトがにぎわっていた。トレイルでウルトラライト・ハイカーと少し話をした。バックパックが破れて行動不能になったので、JMT を中断するという話だった。2009 年にはジョエルたちがショルダーベルトの付け根の縫い目がほつれてしまったので、お裁縫をしていたことも思い出した。バックパックが修理不能だと実際に行動不能になることもある。それで、バックパックは重さに拘らず、丈夫で歩きやすい物にしている。

数年前は、センター・ベイズンからマザー・パスを経て、このジャンクションから北上し、ビショップ・パスとの分岐まで歩いている。今年は半分以下しか歩けていない。のんびり休憩して、ビーフ・ジャーキー丼、その他をしっかり食べると、だいぶ元気が回復してきた。千恵子に連絡を入れた。

「肩は良くなってきた。ロキソニン品切れ。D3 多めに飲んだ。今日はゆくっり寝たい。ジェイムズさんからメール来ない。色々ありがとう。なんとか、歩けるだけ歩いてみる。」

千恵子から無理してスケジュールに合わせる必要はない。MTR のお金は払えばよいだけだし、そこで止めてもよいと言われた。

首回りが痛く濡れ手拭いでアイシングしながら寝た。かなり長時間寝た。昔のようにまるで歩けない。ミューア・パスから MTR まで 1 日半程度の道のりである。つまり、今日、ある程度、パスまでの距離を詰めれば 8 月 10 日に間に合うはずだ。その後、どうするか。その時に考えることにする。

<第7章へ続く>

村上宣寛氏の新しいハイキングガイド『ハイキングの科学 第4版』Amazonで発売中(Kindle版は100円)

国立大学元教授であると同時に『ハイキング・ハンドブック(新曜社)』や『米国ハイキング大全(エイ出版)』など独自深い科学的見地から合理的なソロ・ハイキング・ノウハウを発信し続ける経験豊富なスルーハイカーでもある村上宣寛氏の新著『ハイキングの科学』が、Amazonにて絶賛発売中です。日本のロングトレイル黎明期からこれまで積み重ねてきた氏の経験と、ハイキングや運動生理学をはじめあらゆる分野の学術論文など客観的な資料に基づいた、論理的で魅力たっぷりの、まったく新しいハイキングの教科書をぜひ手に取ってみてください。

限定企画やコンテンツを楽しみながらサイトを応援できる、有料メンバーシップをぜひご検討ください!

村上 宣寛

1950年生まれ。元富山大学名誉教授。専門は教育心理学、教育測定学。アウトドア関連の著作は『野宿大全』(三一書房)、『アウトドア道具考 バックパッキングの世界』(春秋社)、『ハイキングハンドブック』(新曜社)など。心理学関係では『心理テストはウソでした』(日経BP社)、『心理学で何が分かるか』、『あざむかれる知性』(筑摩書房)など。近著に、グレイシャー、ジョン・ミューア・トレイル、ウィンズといった数々のアメリカのロングトレイルを毎年長期にわたりハイキングしてきた著者のノウハウ等をまとめた『アメリカハイキング入門』『ハイキングの科学』(アマゾン)がある。

1950年生まれ。元富山大学名誉教授。専門は教育心理学、教育測定学。アウトドア関連の著作は『野宿大全』(三一書房)、『アウトドア道具考 バックパッキングの世界』(春秋社)、『ハイキングハンドブック』(新曜社)など。心理学関係では『心理テストはウソでした』(日経BP社)、『心理学で何が分かるか』、『あざむかれる知性』(筑摩書房)など。近著に、グレイシャー、ジョン・ミューア・トレイル、ウィンズといった数々のアメリカのロングトレイルを毎年長期にわたりハイキングしてきた著者のノウハウ等をまとめた『アメリカハイキング入門』『ハイキングの科学』(アマゾン)がある。

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第5章】ウッズ・クリークからロウアー・ベイズン

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第5章】ウッズ・クリークからロウアー・ベイズン ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第1章】準備

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第1章】準備 ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第3章】クラブツリー・メドウからケアサージ・パス

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第3章】クラブツリー・メドウからケアサージ・パス ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第2章】ホースシュー・メドウから マウント・ウィットニー

ジョン・ミューア・トレイル 北向き縦走 (2025 NOBO) の記録 【第2章】ホースシュー・メドウから マウント・ウィットニー