【その行動、ちょっと待った!】登山・キャンプでついついやってしまいがちなNG行動まとめ

アウトドアでは危険がいっぱい。そんなとき、これだけは覚えておこう

登山やキャンプといったアウトドアでは、実はまったく人の手が入っていない場所というのは意外と少ないものです。ただし、いくら人の手が入っていようと、またきちんと管理されていたとしても、自然のなかでの活動である以上、何が起こるか人間には完全な予測がつきません。当然のことながら自然においては、最終的に自分の身は自分で守らなければならないのです。

今回は、日本ガス石油機器工業会さんの監修、その他参考資料等から、登山をはじめとしたアウトドアを安心して楽しむために、万が一の危険に際してついついやってしまいがちだけど、実際には安全上よろしくない行動についてまとめてみました。

アウトドアをはじめたばかりという人も、いつかはしっかり学ぼうと思ってついつい素通りしてきたという人も、これを機会に一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

火器使用時でのNG行動

お気に入りのキャンプ道具での調理や、山でしかできない豪快な料理はアウトドアならではの魅力。ただし、ガスコンロなどの便利な火器は、使い方を間違えると大事故につながる道具のひとつです。便利だからといって下のような危険な使い方をしないように、十分注意して使いましょう。

テントや室内でガスコンロを使用する

ガスコンロやランタンなど、ガス器具を使用する際に、何よりも気をつけなくてはならないことは、テントなどの換気の悪い室内で起こる一酸化炭素中毒です。アウトドアに限らず、毎年日本中で事故が起こっています。ガス器具を使用するすべての人は、何はともあれこの一酸化炭素中毒の危険性を知っておく必要があります。

ガスコンロやランタンなど、ガス器具を使用する際に、何よりも気をつけなくてはならないことは、テントなどの換気の悪い室内で起こる一酸化炭素中毒です。アウトドアに限らず、毎年日本中で事故が起こっています。ガス器具を使用するすべての人は、何はともあれこの一酸化炭素中毒の危険性を知っておく必要があります。

室内やテントの中などの換気が悪い場所でガス器具を使用すると、酸素不足によって不完全燃焼が起き、一酸化炭素が発生。それを吸い込むことによって引き起こされるのが一酸化炭素中毒です。

一酸化炭素は「無味無臭」であり、一酸化炭素中毒の自覚症状は初期の場合で「頭痛、吐き気、めまい、集中力の低下、嘔吐、眠気」など、一般に風邪(インフルエンザ)の症状によく似ているため気づきにくいのが非常に厄介であるといわれています。濃度にもよりますが、数分から数十分で中等度または重度にまで進行し、手足のしびれや意識障害によってそこからは自力で動くことができなくなり、手遅れとなってしまいます。

対策

一酸化炭素中毒にかからないようにするためには「一酸化炭素が発生するような状況をつくらない」ことに尽きます。外が寒いからといってテントやクルマ、その他密閉された屋内ではガス器具を使っては絶対にいけません。万が一上にあるような症状で「おかしいな」と思う状況になったら、すぐに新鮮な空気のある場所に移動することを心掛けてください。

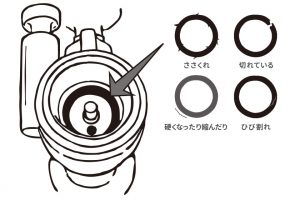

劣化したOリングのまま使用する

ガスカートリッジとバーナーの接続部分にはガス漏れを防ぐため「Oリング」と呼ばれるゴム製の環状パッキンがついています。ゴム製のため損傷することもあれば、使っていなくても年月とともに劣化していく部品です。

ガスカートリッジとバーナーの接続部分にはガス漏れを防ぐため「Oリング」と呼ばれるゴム製の環状パッキンがついています。ゴム製のため損傷することもあれば、使っていなくても年月とともに劣化していく部品です。

対策

シーズン初めなどは特にですが、点火する際にはこのOリングがささくれていたり、切れていたり、縮んでいたり、ひび割れたりしていないか確認しましょう。そのうえで、ストーブとガスカートリッジを接続してみて、接続部分に漏れや損傷、ごみや砂などが付着してないかチェックしましょう。

Oリングは5~7年程度での交換が推奨されています。劣化するとゴムに切れ目・ささくれ・ひび割れなどのキズが見られるだけでなく、ゴム自体が全体的に硬化したり縮んだりします。Oリングの交換は決して自己流で作業せず、各メーカーや販売店の指示された方法で交換するようにしましょう。

火器を不安定な場所に置く

ガスコンロを傾斜のある場所や、石・砂利の上などの不安定な地面の上で使用すると、ガス器具が横転して突然大きな炎が燃え上がったり、上に乗せた鍋がこぼれて大やけどしたりと非常に危険です。

ガスコンロを傾斜のある場所や、石・砂利の上などの不安定な地面の上で使用すると、ガス器具が横転して突然大きな炎が燃え上がったり、上に乗せた鍋がこぼれて大やけどしたりと非常に危険です。

対策

ガス器具を使用する際には平らで安定した場所を選びましょう。

ガスカートリッジを熱源の近くや高温になる場所に放置する

ガスカートリッジは異常に熱せられると、中の圧力が急激に上昇し破裂してしまう危険があります。

ガスカートリッジは異常に熱せられると、中の圧力が急激に上昇し破裂してしまう危険があります。

対策

調理中のガスコンロや焚き火の側はもちろんですが、炎天下の砂浜・河原・舗装道路、直射日光の当たる車内など、高温になる可能性がある場所に放置しないように気をつけましょう。

2台以上のガスコンロを並べて使う

狭い場所で複数のガスコンロを並べて使ったり、1つの鍋を2台のガスコンロで加熱したりすると、互いのストーブから出る熱や鍋底からの輻射熱によってガスカートリッジが過熱され、破裂する危険があります。

狭い場所で複数のガスコンロを並べて使ったり、1つの鍋を2台のガスコンロで加熱したりすると、互いのストーブから出る熱や鍋底からの輻射熱によってガスカートリッジが過熱され、破裂する危険があります。

対策

1つの鍋は必ず1つのガスコンロで温め、ガスコンロを複数使う時は必ず距離をあけて使用しましょう。なおツーバーナータイプは熱源や鍋とガスカートリッジ本体が安全に区分けされている構造のため安全に使用できます。

風防などでガスコンロの全面を囲う

風が強いときには風防を使うなどして風よけをします。そのこと自体は問題ありませんが、全体を囲みすぎると風防内に熱が滞留し、その結果ガスカートリッジが過熱されて破裂する恐れがあります。

風が強いときには風防を使うなどして風よけをします。そのこと自体は問題ありませんが、全体を囲みすぎると風防内に熱が滞留し、その結果ガスカートリッジが過熱されて破裂する恐れがあります。

対策

風防の使用方法は各メーカーによって異なりますので、風防を使用する際には各メーカーの注意事項を確認するようにしましょう。

テント場・幕営地選びでのNG行動

ひと口にテント場といっても、山のふもとから、中腹、稜線上、あるいは川・沢沿い、湖・海など、地形によって危険の種類もさまざま。また管理されたキャンプ場であればトイレ・シャワー・調理などの設備・料金面など、その特徴はさまざまに異なります。以下にあらゆるケースで絶対張ってはいけないということはないものの、特定の条件で特定の場所にテントを張るときには注意すべきというケースを紹介します。

吹きさらしや小高い丘の上にテントを張る

広い原っぱの中央や小高い丘の上など、広々とした場所にテントを張るのは底抜けに気持ちのよいものですが、安全性の観点からは注意が必要です。風の影響をモロに受けやすいテントを吹きさらしに張ると、ちょっとした強風でも簡単にテントごと飛ばされてしまう危険があります。

広い原っぱの中央や小高い丘の上など、広々とした場所にテントを張るのは底抜けに気持ちのよいものですが、安全性の観点からは注意が必要です。風の影響をモロに受けやすいテントを吹きさらしに張ると、ちょっとした強風でも簡単にテントごと飛ばされてしまう危険があります。

対策

テントを設営する場所は樹林の中など風雨の影響を受けにくい場所に張るようにするのが安全上はベターですが、どんな場所に張るとしても、ペグとロープでしっかり防風対策しましょう。クルマも入れられるキャンプ場なら風上に駐車したクルマも風よけに使えます。

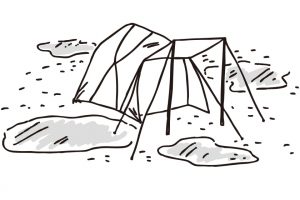

水はけの悪い場所にテントを張る

山は突然雨が降り出します。それも想像以上の雨量であることが多く、地面はあっという間に水浸しになります。そんなとき窪地や水を吸いにくい地面などの水はけの悪い場所にテントを張っていると、周囲に水たまりができて厄介なだけでなく、最悪の場合テント内に浸水してきてしまうことも。

山は突然雨が降り出します。それも想像以上の雨量であることが多く、地面はあっという間に水浸しになります。そんなとき窪地や水を吸いにくい地面などの水はけの悪い場所にテントを張っていると、周囲に水たまりができて厄介なだけでなく、最悪の場合テント内に浸水してきてしまうことも。

対策

テント設営にはなるべく平坦で水の流れたような跡がない、水はけのよい場所を選ぶほか、テントの上にタープを張る、テントの下にグランドシートを敷くなどの対策も有効です。

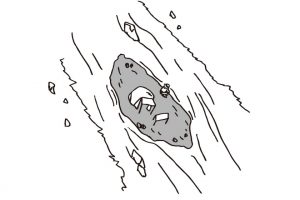

急な斜面や崖の近くにテントを張る

通常のキャンプ場やテント指定地であれば、危険な崖の近辺にテントサイトがあることはあり得ませんが、一見崖とまではいかなくても、急な斜面の近くに張る場合には万が一の注意が必要です。悪天候が続いて地盤が緩んだ後など、斜面の上方で何かがあった場合、落石の危険があります。

通常のキャンプ場やテント指定地であれば、危険な崖の近辺にテントサイトがあることはあり得ませんが、一見崖とまではいかなくても、急な斜面の近くに張る場合には万が一の注意が必要です。悪天候が続いて地盤が緩んだ後など、斜面の上方で何かがあった場合、落石の危険があります。

対策

できる限り斜面の近くは避けた方がよいですが、万が一斜面に隣接した場所に貼らなければならなかった場合でもできる限り距離を置いて張るようにしましょう。

1本の大きな木の側にテントを張る

広々とした原っぱは強風に弱いのであれば、木の下ならば木陰もあって快適だし、風も多少防げるのでより安全なのでは?ある意味間違いではありませんが、そのときでも注意しなければならないことがあります。それは雷です。

広々とした原っぱは強風に弱いのであれば、木の下ならば木陰もあって快適だし、風も多少防げるのでより安全なのでは?ある意味間違いではありませんが、そのときでも注意しなければならないことがあります。それは雷です。

雷は高い所へ落ちる傾向が強いため、大きな木はそれだけ落雷の確率が高く、さらに万が一テント脇の木に落雷した場合、雷の側撃を受ける危険があります。

対策

落雷の危険が高そうな木の側にテントを張る場合は、側撃の心配がない程度に木から離れて幕営すること。そもそも雷が来たら、テントの中にいることは危険です。雷の危険は事前に把握し、できる限り速やかに山小屋などの避雷設備のある安全な場所に避難することが必要です。山小屋などの建物がない場合には、可能であれば、高さ5m以上の木を探し、その木の頂上を45度以上で見上げる範囲、そして木からはできれば4m程離れた場所に低い姿勢を保ちます。

河原や中州にテントを張る

ついさっきまでキャンプを楽しんでいた人々が、急な増水によって中州に取り残されるといった不幸な事故は、毎年のように起きています。上流で豪雨があった場合、増水によって下流の水位上昇は急激に進行し、川の近くのテントはいとも簡単に飲み込まれてしまいます。

ついさっきまでキャンプを楽しんでいた人々が、急な増水によって中州に取り残されるといった不幸な事故は、毎年のように起きています。上流で豪雨があった場合、増水によって下流の水位上昇は急激に進行し、川の近くのテントはいとも簡単に飲み込まれてしまいます。

対策

河原の側や、中州などにテントサイトは張ってはダメ。例えそのときカラカラに乾いている場所だとしても、山では降雨時あっという間に水位が上がってくる可能性がありますので、河原や中州にテントを張ることは絶対にやめましょう。

行動中の緊急時でのNG行動

道に迷ったとき、やみくもに山を下っていく

登山では、ベテランでもふとした不注意から道を外れてしまうことが少なくありません。すぐに元の正しい道に復帰できればよいのですが、最悪の場合、道に迷って自分がどこから来たかさえ分からなくなってしまうこともあります。そんなとき、一番やってはいけない行動が、早く下山したいからといって自分の現在地を把握しないまま下っていってしまうことです。山の中で何も考えず歩きやすそうなところを目指して下っていくと、たいていの場合沢にたどり着きます。そこには滝が待っていて、滑落や、身動きが取れなくなるなど、結果的により困難な状況に追いやられてしまうのです。

登山では、ベテランでもふとした不注意から道を外れてしまうことが少なくありません。すぐに元の正しい道に復帰できればよいのですが、最悪の場合、道に迷って自分がどこから来たかさえ分からなくなってしまうこともあります。そんなとき、一番やってはいけない行動が、早く下山したいからといって自分の現在地を把握しないまま下っていってしまうことです。山の中で何も考えず歩きやすそうなところを目指して下っていくと、たいていの場合沢にたどり着きます。そこには滝が待っていて、滑落や、身動きが取れなくなるなど、結果的により困難な状況に追いやられてしまうのです。

対策

まず心をいったん落ち着けて、現在地を把握しましょう。もし来た道が分かるならば、正しいコースまで引き返す。万が一現在地も来た道も分からないのであれば、下るのではなく、尾根などの現在地が把握できそうな高い場所まで移動します。それでも現在地が分からず、登山道に復帰できなかったとしても焦って動き回らないこと。特に日が落ちて暗くなってしまったらやみくもに動くよりはビバークして体力を温存しながら落ち着いて行動した方が助かる確率は高まります。

クマに出くわしてしまったとき、背を向けて全速力で逃げる

本来クマは積極的に人を襲う生き物ではありません。ただし、急に人間に遭遇して興奮状態のクマや、何らかの警戒状態にあるクマは、自己防衛本能から襲いかかってきます。このためクマに出会ってしまったときに、不用意にクマを威嚇したり、興奮させてはいけません。クマとばったり出くわしたときにやってはいけないNG行動のひとつは、クマに対して背中を向けて逃げることです。そもそも人間の運動能力では逃げ切ることはほぼ不可能で、あわてている状態で山道を全速力で走れば人は大抵転んでしまうし、クマは逃げるものを追いかける習性があるため、かえって危険です。

本来クマは積極的に人を襲う生き物ではありません。ただし、急に人間に遭遇して興奮状態のクマや、何らかの警戒状態にあるクマは、自己防衛本能から襲いかかってきます。このためクマに出会ってしまったときに、不用意にクマを威嚇したり、興奮させてはいけません。クマとばったり出くわしたときにやってはいけないNG行動のひとつは、クマに対して背中を向けて逃げることです。そもそも人間の運動能力では逃げ切ることはほぼ不可能で、あわてている状態で山道を全速力で走れば人は大抵転んでしまうし、クマは逃げるものを追いかける習性があるため、かえって危険です。

対策

クマには会わないようにするのが一番です。万が一クマを見つけたとしても、距離が離れていれば心配ありません。音をたてないようにゆっくりその場から遠ざかりましょう。運悪くクマと目があってしまったときは、瞬時にクマと正対する向きで動きを止めます。クマは動体視力、特に横への動きに対しては非常に対応力が高いため、横方向には動かず、そのまま静かに後ずさりして距離を稼いでいきましょう。それでも万が一攻撃されてしまったら、首を両手でカバーし、地面にうつ伏せでしがみつくように腹部を守ります。このとき攻撃されても決して抵抗しないこと。登山家の山野井泰史氏が2008年に奥多摩でクマに襲われたとき、クマが鼻に食いついて放さなかったところ、抵抗をやめたことで一瞬の隙が生まれ、九死に一生を得たとか。ちなみに熊撃退スプレーも有効な場合がありますが、これも万能ではありません。

ヘビに咬まれたとき、毒を吸い出したり、冷やしたり、血流を止めたりする

日本で生息している毒ヘビはマムシ・ヤマカガシ・ハブの3種類。このうち奄美・沖縄諸島に生息するハブを除けば、マムシとヤマカガシはこちらから手を出さない限りは襲ってくることはまずないので、草むらやヤブの中を歩くときには注意して進みましょう。それでも万が一咬まれてしまった場合、やってはいけない(というかやる意味がない)のは、無理に毒を吸い出そうと口で吸い出したり、腫れを引かせるために患部を冷やしたりすることです。

日本で生息している毒ヘビはマムシ・ヤマカガシ・ハブの3種類。このうち奄美・沖縄諸島に生息するハブを除けば、マムシとヤマカガシはこちらから手を出さない限りは襲ってくることはまずないので、草むらやヤブの中を歩くときには注意して進みましょう。それでも万が一咬まれてしまった場合、やってはいけない(というかやる意味がない)のは、無理に毒を吸い出そうと口で吸い出したり、腫れを引かせるために患部を冷やしたりすることです。

対策

急いだり、走る、酒を飲むなどして必要以上に血液循環を上げないようにして、とにかくできる限り早く病院へ行って手当てを受けること。マムシの毒で死ぬことはそこまで多くはないといわれていますので、咬まれたとしても決してあわてないことです。なお咬み跡だけではそのヘビが毒ヘビかどうか判断できない場合があるので、できる限り咬まれたヘビの姿かたちを覚えておきます(できれば写真を撮っておく)。

スズメバチに刺されたとき、口で毒を吸い出す

出現頻度や回避しにくさなど、これまでの経験上、屋外で出会う生物の中で最も厄介なのがスズメバチではないでしょうか。毎年20人程度の死者が出ています。うっかり巣に近づいてしまったりすると襲ってきます。黒いものに向かっていく習性があるため、山に入るときの服装には気をつけましょう。万が一刺されてしまったとき、その場にとどまっていると仲間を呼ばれてさらに刺されてしまうことがあるので要注意。まずはあわてずにその場からそっと離れてください。傷口の対処法でやってはいけないのは、毒液を口で吸い出そうとすること。なんだかカッコいいかもしれませんが、口で吸っても毒は吸い出せないし、口内の傷から毒が吸収されてしまう可能性があり危険です。

出現頻度や回避しにくさなど、これまでの経験上、屋外で出会う生物の中で最も厄介なのがスズメバチではないでしょうか。毎年20人程度の死者が出ています。うっかり巣に近づいてしまったりすると襲ってきます。黒いものに向かっていく習性があるため、山に入るときの服装には気をつけましょう。万が一刺されてしまったとき、その場にとどまっていると仲間を呼ばれてさらに刺されてしまうことがあるので要注意。まずはあわてずにその場からそっと離れてください。傷口の対処法でやってはいけないのは、毒液を口で吸い出そうとすること。なんだかカッコいいかもしれませんが、口で吸っても毒は吸い出せないし、口内の傷から毒が吸収されてしまう可能性があり危険です。

対策

スズメバチに刺された箇所を流水でよく洗い流します。そして傷口周囲を圧迫し毒液をしぼり出します。抗ヒスタミン軟膏やステロイド軟膏を塗り、保冷剤などで冷やした状態にして速やかに医療機関で手当てを受けましょう。特に刺された直後から数十分以内に発疹、吐き気、呼吸困難などの症状(アナフィラキシーショック)が出た場合は、最悪の場合、生命にもかかわることがあるため、大至急医療機関を受診しましょう。

ヒルに吸血されたとき、無理やり剥がそうとする

ヤマビルは陸生のヒルで、北海道を除く日本全土に分布しています。自分がヒルに出会ったのは西丹沢と西表島。どれだけ注意して衣服を着ていても入ってくる印象があるので、ジメジメした季節や沢沿いなどを歩くときには注意が必要。服や靴の中に入り込み、吸着して血を吸い続けます。痛みもなく、直接的な命の危険はないけれど、ヒル自体の見た目、離しても血が出続けるなど、ビジュアル的な気持ち悪さはトップクラスです。運悪く噛まれてしまうと一秒でも早く引き剥がしたくなり、無理にでも引っ張ってしまいますが、かえって傷口を広げる恐れがあります。

ヤマビルは陸生のヒルで、北海道を除く日本全土に分布しています。自分がヒルに出会ったのは西丹沢と西表島。どれだけ注意して衣服を着ていても入ってくる印象があるので、ジメジメした季節や沢沿いなどを歩くときには注意が必要。服や靴の中に入り込み、吸着して血を吸い続けます。痛みもなく、直接的な命の危険はないけれど、ヒル自体の見た目、離しても血が出続けるなど、ビジュアル的な気持ち悪さはトップクラスです。運悪く噛まれてしまうと一秒でも早く引き剥がしたくなり、無理にでも引っ張ってしまいますが、かえって傷口を広げる恐れがあります。

対策

ライターで炙るか、消毒用アルコール、食塩、酢などをかけるとヒルは自然に離れていきます。その後は傷口から血を絞り出してヒルが注入した麻酔成分や血液凝固を妨げる成分を体内から排出し、流水で傷口を洗ってから抗ヒスタミン軟膏を塗り、ばんそうこうなどで圧迫止血します。

いずれにしてもヒルに吸い付かれると厄介なことは変わりませんので、そもそもヒルを寄せつけないという努力が大切です。最近では市販のヒル避けスプレーが販売されていますので、ヒルが出る地域に入山する際にはしっかりと吹き付けておくことをおすすめします。

まとめと補足

登山やキャンプでは上に挙げた以外でも、熱中症や高山病、雪盲、骨折などの外傷、ダニ、植物など、普段の感覚では気づけない、思わぬ危険がたくさんあります。また今回ご紹介した対策法はあくまで予防策も含めた総合的な対策のうちの一部でしかありません。十分な知識と心構えのためにはぜひ一度、まとまった内容が網羅されている書籍などで学習することをおすすめします。これを機に、安全な登山のための知識と備えを見直してみてはいかがでしょうか。

監修:日本ガス石油機器工業会

キャンプを安全に楽しむための最新情報はこちらもチェック

CAMP HACK(キャンプハック)は、「今までにないワクワクを。」をキャッチコピーとして掲げた、キャンプに興味があるすべての人のために情報を届けるアウトドアWEBマガジンです。

日本最大級のキャンプ・アウトドア・ニュースマガジン|キャンプハック

【保存版】ガス機器をもっと安全便利に使うために知っておきたい20のポイント

【保存版】ガス機器をもっと安全便利に使うために知っておきたい20のポイント より軽く、より安全に、よりスマートに。テント泊登山に持っていく調理道具リストと、選び方【基本編】

より軽く、より安全に、よりスマートに。テント泊登山に持っていく調理道具リストと、選び方【基本編】 楽しすぎて時間忘れる。テント泊登山に持っていくストーブ・クッカー・カトラリーの選び方【実践編】

楽しすぎて時間忘れる。テント泊登山に持っていくストーブ・クッカー・カトラリーの選び方【実践編】 登山ガイド直伝!アウトドア好きなら知っておくべきガスストーブのはなし ~仕組みから選び方・使い方・メンテナンスまで~

登山ガイド直伝!アウトドア好きなら知っておくべきガスストーブのはなし ~仕組みから選び方・使い方・メンテナンスまで~