山岳用ガスストーブ(バーナー)実際に使い比べて分かったタイプ別ベスト・バイと、賢く選ぶための5つのポイント

登山用ガスストーブは結局どれが買いなのか?

アウトドアの醍醐味といえば、やはり野外でのごはん。キャンプでの焚き火やバーベキューはもちろんのこと、テント泊登山でつくるシンプルな山ごはんでも、自然のなかで食べるとなぜだか最高に幸せなひと時が過ごせてしまうものです。

泊りの登山やハイキングで暖かい食事をとろうとしたときに必要になってくるのが「バーナー」や「ストーブ」と呼ばれる加熱・調理用器具です。一口にバーナーといっても使用する燃料にはじまり、構造や大きさなどさまざまな種類があり、さらに実際にはメーカーによっても細かい部分での性能差が無いとはいえません。実際に使ってみなければ、何がベストなのかを店頭で知るのはほとんど不可能と言えるのが現実です。季節や目的、人数などによって異なる「自分にとっての最適モデル」を選ぶためにはある程度の知識も必要になってきます。誤った使い方によって命の危険すら招きかねない道具は、自己流ではなく正しい取扱い方法と選び方を知っておくことが重要です。

そこで今回は山での自炊で欠かせないアイテムのひとつであるバーナーのなかでも誰もが入手しやすく扱いやすい「山岳・アウトドア用ガスストーブ(バーナー)」について、日本国内で正規に流通している人気・最新モデルを片っ端から調査し、厳選された18の候補をさまざまな角度から実際に使用し比較してみました。その結果に基づいて「目的・用途別今買うべきアイテム」としてまとめたのが前半です。※さらにいうと、今回は本格アウトドア用ということでガスカートリッジの種類も「OD缶」を採用しているモデルに限定しています。

後半はガスバーナーの基本的な仕組みから、誰でも簡単に最適モデルを選ぶためのポイントについてまとめています。これから泊まりがけのハイキングにチャレンジしようという人から、今まで他人に勧められるがままに何となく使ってきた人まで参考になる内容になっていると思います。

用途・目的別おすすめ山岳用ガスストーブ(OD缶利用)

ベスト・オールラウンド(総合)部門:誰もが納得の性能と使いやすさ

SOTO SOD-310 マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスター

お気に入りポイント

- 沸騰スピード

- 燃焼効率

- 耐風性

- 耐寒性

- 軽さ・収納性

気になるポイント

- 背が高く、標準ゴトクは小さいため不安定(別売りの4本ゴトクを推奨)

日本が世界に誇るアウトドアブランド、新富士バーナー(SOTO)のフラッグシップモデルは軽量・コンパクト・高火力のシンプルな直結型タイプでありながら驚くべき耐風性と燃費の良さを備え、どこをとってもスキがない、文句無しの総合力No.1ストーブです。一見すると他のバーナーと大きく外観が違うわけでもないのですが、沸騰テスト、耐風テスト、燃費テストなどの計測すべてにおいてトップクラス。特に独特のすり鉢状のバーナーヘッドによる風に対する強さは直結型タイプの中でも突出しています。おまけにマイクロレギュレーター搭載なので寒冷地での火力も安定感抜群。湯沸かしのスピードではさすがにジェットボイルなどと比べればやや劣るものの、それでもここまでできて軽量コンパクトなら十分なのではないでしょうか。背が高くゴトクも小さく安定性に欠けるためオプションの4本ゴトクはほぼ必須と思われますが、それを付けても100gを切る圧倒的な軽さとパフォーマンス、クッカーを制限しない自由さなど、まさに欠点の見当たらない優等生。誰が購入しても後悔しない軽量高火力ガスストーブです。

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【オールラウンド部門】(アルファベット順)

- PRIMUS P-153 153ウルトラバーナー

- EPI GAS REVO-3700 STOVE

ベスト・ウルトラライト(ソロ)部門:ソロ行動が多い場合におすすめ

MSR ポケットロケット2

お気に入りポイント

- 軽量・コンパクト

- 火力・耐風性ともに及第点で欠点が少ない

- 頑丈

- 弱火調節のしやすさ

- オプションのアダプターによって分離型に変換可能

気になるポイント

- 若干の燃費の悪さ

- レギュレーター機能(内圧調節機構)なし

一般に、重量を削ればその代償として何かしらの機能や性能を諦めなければならないのが山道具の常ですが、このMSRのポケットロケットシリーズは軽量・コンパクトデザインと高いパフォーマンス、そして壊れにくさとを見事に両立させている点で、総合的に信頼性の高い軽量ストーブです。北米のスルーハイク経験者によると、朝になるとこのポケットロケットの「ゴォ」という大きな燃焼音が目覚まし代わりになるというほど、昔から北米のスルーハイカーたちの間で絶大な支持を確立していたらしいですが、今回の計測結果でその話もうなずけました。

わずか73グラムという重量、そしてクッカーにきれいに収まるコンパクトさながら沸騰スピードも速く、耐風性もそこそこなのでソロハイクのお供としてピッタリ。さらに細かな火力調節もしやすく、オプションのリモートアダプターを使えば分離式にも変換可能なので大人数や複雑な調理にも対応でき、その意味でソロから大人数まで幅広いバックパッカーのニーズに応えられる汎用性の高さも備えています。レギュレーター機構がないため極寒での使用は苦手。

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【ベスト・ウルトラライト(ソロ)部門】

- PRIMUS P-115 115フェムトストーブ

- SnowPeak ギガパワー ストーブ 地 オート

ベスト・グループ部門:グループ山行やリッチな料理を楽しむ場合におすすめ

PRIMUS P-155S ウルトラ・スパイダーストーブⅡ

お気に入りポイント

- トップクラスの燃焼力と優れた耐風性

- 大きく安定感のある4本の脚部兼ゴトク

- 分離式にしては軽量かつコンパクト収納

- ガスプレヒート機構による寒冷地での安定性

- 火力調節ツマミの操作性

気になるポイント

- 燃費はそこまでよくない

分離式の魅力である安定感のあるゴトクと高い燃焼力を備えながら、かなりの軽量・コンパクトを実現し、他の分離式モデルよりも頭一つ抜きんでていたのがウルトラ・スパイダーストーブⅡです。脚部兼ゴトクは風防の役割にもなるようにデザインされているため風にも強く、耐風テストでもしっかりと結果を出していました。寒さに対しても、レギュレーターのような圧力調節機構ではなく気化を促進するプレヒートパイプを搭載することで対応しています。ダイヤル式の火力調節ツマミは繊細な調節を可能にし、3人以上の登山でしっかりした料理を最も快適に愉しむならばこのモデルがおすすめです。

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【ベスト・グループ部門】

- SOTO SOD-331 マイクロレギュレーターストーブ FUSION Trek

ベスト・オールインワン(統合型)部門:沸騰スピードと燃費だけでなく、タフネスと多用途性も手に入れたハイテクストーブ

MSR ウィンドバーナーパーソナルストーブシステム

お気に入りポイント

- 圧倒的な耐風性

- 圧倒的な燃焼効率

- 優れた沸騰スピード

- 一体型によるスマートな収納

- オプションのアダプターによって調理もしやすい分離式に変換可能

- レギュレーター搭載で寒冷地でも安心

気になるポイント

- 背が高いので安定性に欠ける

- 価格

- 重量

- イグナイターなし

統合型オールインワンタイプ(「パーソナルクッキングシステム=PCS」とも)が秘めた無限の可能性を見せてくれるおすすめモデルがこちら。北米では2017年の発売から人気を博し、日本でも2020年にようやく販売が始まったオールインワン・高熱効率ストーブシステムです。通常のバーナーと異なり、強風、低温下でも安定した高熱効率を実現する画期的な「ラジエントバーナー機構」によって、これまで直結・分離型タイプでは不可能であった唯一無二の高パフォーマンスを可能にしています。専用ポットの下部がバーナーを覆い完全に閉じられた空間で燃焼するため、理論的には熱のロスなく、風の影響も受けません。実際テストでも無風・耐風状況どちらにおいても沸騰スピードの速さはトップクラスでした(驚くことに今回の沸騰スピードテストでは無風状態と耐風状態で沸騰スピードの差は数秒ほどしかありませんでした)。レギュレーター搭載で寒冷・長時間使用にも対応。おまけに今年発売された別売りのリモートアダプターと専用ポットを使用すれば湯沸かしだけでなく複雑な調理も可能となり、湯沸かしが早いだけの不器用なヤツだったこれまでに比べて一気に幅広いユーザーに応えられる器用さを手に入れました。唯一まだ重量だけはどうしても目を瞑る必要がありますが、厳しい環境で長期間安心して高パフォーマンスを享受したい人にとってはこれ以上ない選択肢であることは間違いありません。

ベスト・オールインワン(統合型)クッキング部門:ハイパフォーマンスと調理しやすさを両立した使いやすいストーブ

JETBOIL ミニモ

お気に入りポイント

- 圧倒的な燃焼スピード

- 圧倒的な燃焼効率

- 一体型によるスマートな収納

- 繊細な火力調節と幅広ポットによる調理のしやすさ

- レギュレーター搭載で寒冷地でも安心

- イグナイター付き

気になるポイント

- 耐風性はそこそこ

パーソナル・クッキング・システム(PCS)の代名詞といえるシリーズの中でも最も汎用性が高く、万人にとって使いやすいこのモデルは今でも「湯沸かしは早く、そしてちょっとした料理もしたい」というわがままなニーズに応える唯一の選択肢としての確固たる地位を確立しています。特徴はなんといっても統合型でありながら少し広めのポットやとろ火調整も可能な繊細なバルブなど、繊細で複雑な調理をするのに便利なデザインにあります。それでいて非常に優れた沸騰スピード(今回のテストではトップ)と燃費の良さを実現する一体型構造や、寒冷下でも安定した火力を発揮するサーモレギュレーターなど、過酷な状況でハイパフォーマンスを求めるハイカーにもきっちりと応えてくれ、これ1台でアウトドアの幅広いシーンに活躍してくれます。

ベスト・コストパフォーマンス部門:やっぱり気になるお買い得モデル

SOTO アミカス SOD-320

お気に入りポイント

- トップクラスの軽量・コンパクト

- 燃焼力・燃費・耐風性がまんべんなく高いレベル

- この性能でこの価格?

- イグナイター付き

気になるポイント

- ゴトクは小さめ

高コスパモデルと侮るなかれ。最安クラスの手ごろな価格ながら、トップクラスに引けをとらない高火力と燃焼効率、耐風性、そして日本製ならではの軽量・コンパクトさ、使い勝手のよさは十分に主力として考えていい品質の高さです(実際このモデルはコスパ部門かウルトラライト部門か最後まで迷った)。特に風に強いヘッド部分の作りが素晴らしく、さまざまな環境でも影響を受けにくい安定感の高さは、ベテランはもちろん、初心者にとってもありがたいはずです。何かが抜きんでているという分けではないけど、価格まで含めて考えると非常に完成度の高いこのモデルは、ビギナーを中心に「初めてのストーブ」として自信をもっておすすめできます。

ベスト・マルチ燃料部門:2種類の燃料をシーンに合わせて使い分け

SOTO SOD-372 ストームブレイカー

お気に入りポイント

- 液体燃料(ガソリン)とガスカートリッジが併用できる

- 優れた耐風性

- 高火力

- 分離型の安定性

- ガスは液出し式なので寒冷地や長時間使用にも強い

気になるポイント

- 燃焼効率は低め(燃費が気になる場合はガソリンを使用する)

- 重量(ガソリン・ガスどちらのパーツも持っていく場合は相当の重荷に)

- 価格

手軽なガスストーブが普及したことで、近年ではあまり利用者が見られなくなったかもしれないガソリンストーブですが、それでも実際にはまだまだガスバーナーにはない長所を備えていることは確かです。例えば低温下での火力の安定性と燃費の良さ、燃料コストの安さは、季節をまたいで長期間歩くスルーハイクや冬期の縦走などに大きなメリットをくれます。ガソリン燃料はこのほかにも燃料量を細かく調節でき、使用後の廃棄缶などが出ないなど環境負荷的にも優れており、まだまだ活躍するシーンはたくさんあります。こうした特長の恩恵を受けられる人にとっては、このガス・ガソリンのハイブリッドモデルという選択肢は非常に魅力的です。ガソリンストーブとしては火力・耐風性・操作性など使い勝手のよい機能を備え、さらにガスストーブとしては珍しい液出し式によって安定した高火力を実現し、どちらにしても優秀。数人のグループに適した大きさなのでソロで使うにはやや大きめですが、実際には常に両方持つのではなく、山行に合わせてどちらかを持っていくのでそれほど負担にはならないでしょう。

選び方:アウトドア用ガスストーブを賢く選ぶ5つのポイント

はじめに:ガスバーナーの基本的な特徴と仕組み

初めて山登り用にガスバーナーを購入しようと考えたときになってはじめて、形も大きさも多種多様なモデルがあることに気がつく人が多いと思います。ここからはそんなさまざまな種類にどのような違いがあるのかを理解しながら、どうやって選択肢を絞り込んでいけばよいのかを実践的に解説していきます。

ガスバーナーにはどんな特徴があるのか

アウトドアで調理をするための火器には、燃料を含めてさまざまな種類から選ぶことができます。どれが常にベストであるというわけではなく、用途や目的によってそれぞれの長所を活かしながら選択することが大切です。まずは以下に燃料の違いによる火器の長所と短所をまとめてみます。

| タイプ | ガスバーナー | ガソリンバーナー | アルコール・固形燃料ストーブ | 薪・炭ストーブ |

|---|---|---|---|---|

| イメージ |  |  |  |  |

| 強み |

|

|

|

|

| 弱み |

|

|

|

|

| おすすめシーン | キャンプ・バーベキュー・登山など、少人数から大人数までほぼオールラウンド | 寒冷・標高の高い場所での登山全般 | 1人分のお湯を沸かす程度しか調理をしないハイキング・旅行 | 水辺や指定地でのキャンプ・野営 |

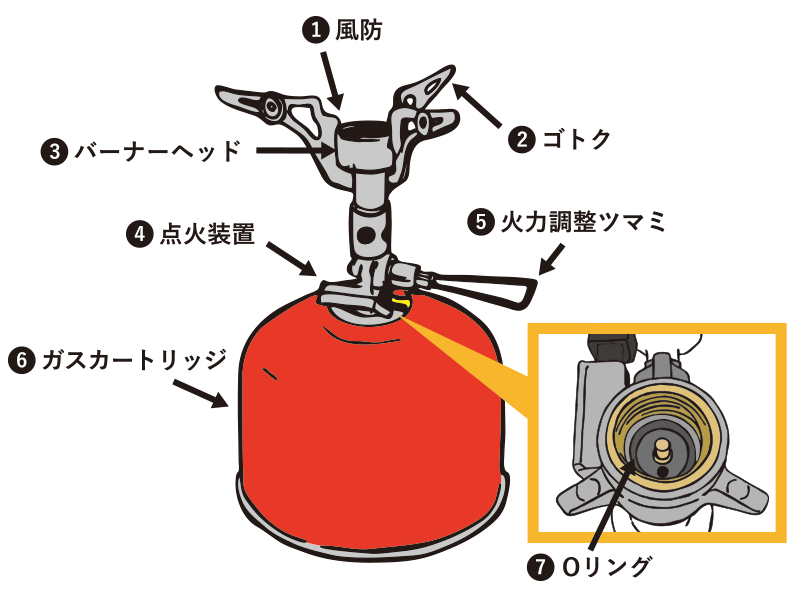

ガスバーナーの基本的な部位

①風防

炎が出る部屋を複数に分けたり、噴出孔の周りに小さい壁を造るなどの構造で風による炎の消失を防ぎます。風防がないモデルもあります。

②ゴトク

クッカーや鍋をのせる部分。

③バーナーヘッド

この部分から炎が出ます。

④点火装置(ピエゾイグナイター)

ボタンを押し込こむと微弱な電気が発生し火花がおきます。その火花の熱をきっかけにヘッドから出てきた空気と混ざったガスに点火します(環境によってはうまく機能しない場合もあります)。

⑤火力調整ツマミ

火力の強弱をおこなう部分。ツマミを回すことでガスの放出量を調整できます。

⑥ガスカートリッジ(燃料缶)

燃料が入った容器で、中には液体状のLPガス(液化石油ガス)が入っています。

⑦Oリング

連結したガスカートリッジとバーナーとの気密性を保つ(ガス漏れを防ぐ)ゴム製のパーツ。

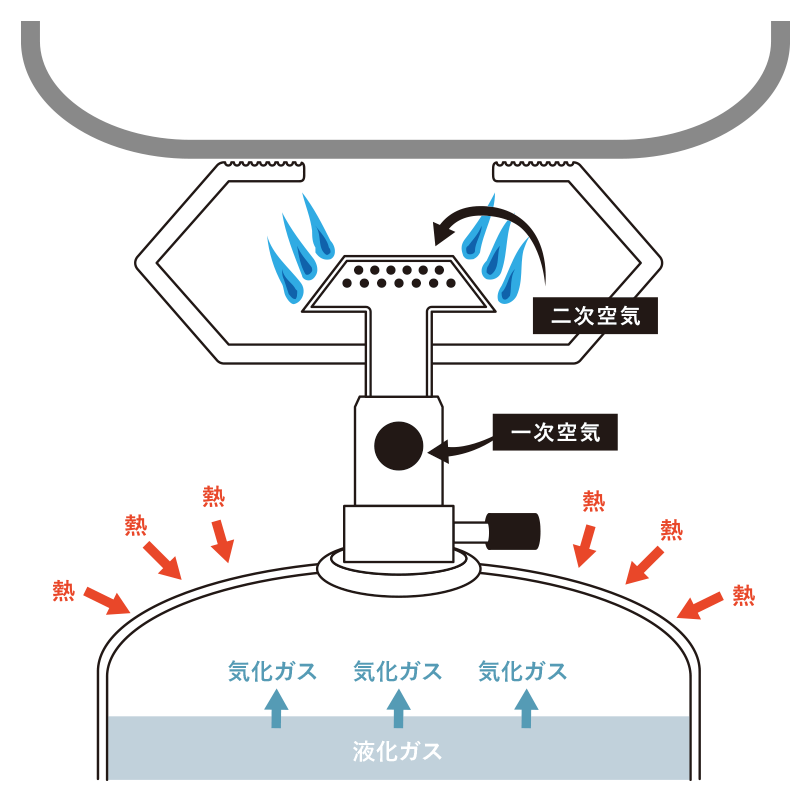

ガスバーナーが燃焼する仕組み

ガスカートリッジの中には圧力を加えて液化した液化ガス(液体状のガス)と、外部の熱によって気化した気化ガス(気体状のガス)が詰め込まれています。バーナーのバルブを開けると、まずそこから気化ガスが大気中に噴出します。

ガスカートリッジの中には圧力を加えて液化した液化ガス(液体状のガス)と、外部の熱によって気化した気化ガス(気体状のガス)が詰め込まれています。バーナーのバルブを開けると、まずそこから気化ガスが大気中に噴出します。

次に吹き出したガスが、イラスト上の「一次空気」部分から取り込まれる空気(酸素)と混ざり合いながらバーナーヘッドに向かって上昇していきます。ガスを完全燃焼させるためにはただ燃焼性のガスだけがあればいいというわけではなく、酸素と混合させる必要があるからです。

上昇していった気体はヘッドに無数に空いた孔から吹き出し、そこに点火装置やライターの熱を加えることで点火。はじめてガスが燃焼します。

ガスバーナーは燃焼している間も炎の周りから常に大量の酸素を取り込み続けます(「二次空気」部分)。炎が周りの酸素を正常に取り込み続けられるとその色は綺麗な青色になり燃え続けますが、それができないと色が赤に変色しながら燃えていき、同時に体に有害な一酸化炭素を発生させます。このためガスバーナーは必ず屋外などの広い場所で行う必要があるのです。

点火して一度炎がつけばガスカートリッジから送り出される気化ガスは常に引火され続けるため、バーナーはガスが供給される限り燃焼を続けます。火力調整つまみでガスの供給量をコントロールしながら安全に使用していきます。

ポイント1:ストーブの種類(タイプ)を選ぶ ~何人で、どんな調理をしたいか~

最適なアウトドア用ガスバーナーを選ぶにあたっては、まずガスバーナーには「人数(調理サイズ)」と「用途」によってさまざまな種類があるということを知り、そのなかから自分に合ったタイプは何なのかを検討することからスタートします。

タイプ1)直結型 ~はじめての1個にふさわしい汎用性の高さ~

価格や種類の多さから、選びはじめはこのタイプのモデルがまず目にとまると思います。火力はもちろん、サイズもコンパクトで軽いものから比較的サイズの大きなモデルまでバラエティに富んだ選択肢のなかから選ぶことができます。またどのモデルを選んだとしても汎用性が非常に高いため失敗も少なく、それゆえに人気も高いスタンダードなタイプといえます。

タイプ2)分離型 ~大人数やこだわりの調理をストレスなく楽しみたいなら~

このタイプは直結型と違い、バーナーとガスカートリッジが離れているのが特徴。重量や携帯性は劣るものの、火力は一般的に高め。ゴトクも大きめでより低い位置にあるため調理もしやすく、大きなクッカーを置いてもぐらつかず安定性も高いです。火の周りに風よけを施しやすいのも魅力の1つ。

もしあなたが重さやコンパクトさは二の次、とにかくストレスの少ない調理が一番というならば、分離型は最適な選択肢となるでしょう。

タイプ3)統合型(直結・分離タイプ) ~装備のムダを省き効率性を追求するなら~

ここ10年ほどで一般的になったのが、ガスバーナーとクッカーが一体化した統合型タイプです。クッカー底部に吸熱フィンを取り付け、それをガスバーナーのゴトクと合体させることで、ヒートロスを少なくし、極限まで熱効率を高めているのが特徴。決められたクッカ―とセットのモデルが一般的です。

少ない火力で効率的に熱が伝わるため、通常よりも早くお湯を沸かすことができる、言い換えれば燃料の消費を抑えることができます。直結型、分離型両方のモデルがあり、直結型はお湯沸かしが中心、分離型では調理も可能です。ただ難点としてはシステム全体でやや重量がありかさばる、すべてがセットなので自由度に欠けるなど、柔軟性に欠ける点は否めません。

ここまでの各タイプの特徴を以下の表にまとめました。実際にはモデルによって多少特徴にバラつきがあることはご理解ください。

| 種類 | 直結型 | 分離型 | 統合型 |

|---|---|---|---|

| イメージ |  |  |  |

| 長所 |

|

|

|

| 短所 |

|

|

|

| 得意な用途 | 簡単な調理 | 手の込んだ調理 | 湯沸かし程度(分離型モデルは調理も可能) |

| 適したアクティビティ | 幅広いアウトドア | 大人数での調理を伴うアウトドア全般 | 1人または少人数での軽量ハイキング |

| 人数目安 | 1人以上 | 2~3人以上 | 1~2人 |

「何人で、どんな調理をしたいか」をイメージする

自分にとってちょうどよいモデルを探すためには、まずは大まかでいいので「どれくらいの人数で使いたいのか」をイメージします。完全にソロハイキングで使うのか、あるいは1~2人か、3人以上か、6人以上か、想定する利用人数を思い浮かべてください。

続いてその人数で「どの程度複雑な調理をするか」という点を考えます。

- シンプルにお湯だけ沸かせばいいのか?

- 微妙な火加減を調整しながらしっかり調理したいか?

例えば1人でコーヒーを飲む、フリーズドライの食事を摂る程度の使い方ならば直結型のコンパクトモデルか統合型が最適でしょう。3人以上のグループで調理もしたいならば大き目のゴトクを備えたバーナーか、分離型タイプが便利です。

ポイント2:より高パフォーマンス&高燃費モデルを選ぶ

高出力であること

1分1秒が日常よりもはるかに大切なアウトドアでは、お湯を沸かすことですら早いに越したことはありません。より早くお湯を沸かせるかどうかは、賢いバーナー選びにおいてまず考えるべき最も重要なポイントのひとつです。

ではそのために何をチェックすればよいのか。まずは当然ですがより大きな炎(火力)が出せることです。大火力のバーナーならば強い炎によって短時間で水を沸騰させることができるはずです。この火力の強さはバーナーのスペックでいうと「発熱量」や「出力」と表示されている数値にあたります。もちろん一般的に出力の大きなバーナーはサイズも大きくなりがちなので、火力と重量・大きさとのトレードオフは考慮する必要がありますが、いずれにせよできる限り火力は大きいに越したことはありません。

高熱効率であること

ただ、まだここで話は終わりません。実際に早くお湯を沸かすためにはその出力を無駄なく熱として伝えるだけの「熱効率」の良し悪しも影響します。いくらバーナーから炎が発せられていたといても、その炎の熱がクッカーに伝わるまでに周囲に放散してしまっていたとしたら、その火力は無駄になってしまいます。

熱効率は同じタイプ同士(例えば同じ直結型タイプ同士)であればそこまで差異は生まれませんが、直結型と統合型との間には大きな差があります。熱を無駄にしない吸熱フィン付き専用クッカーとの一体型構造が特徴の統合型バーナーは、高い熱効率によってこれまでになくスピーディな湯沸かしを可能にし、登山界に旋風を巻き起こしました。統合型のバーナーが直結型と比較すると出力が小さいにもかかわらず実際にお湯を沸かすスピードでは勝っていることがあるのは、この高い熱効率のためです。

「出力が小さくても早くお湯を沸かせる」というこの熱効率の良さは、言い換えれば少ない燃料でお湯を沸かすことができる、つまり「燃費が良い=実質的な荷物の軽量化」にも貢献してくれます。実用面から考えると、この熱効率もバーナーが水を沸騰させる速度と同じように大切な要素です。たとえ1分でお湯を沸かすことができたとしても、あっという間にガスカートリッジが空になってしまうとしたら、そのバーナーはハイカー・登山者にとって「使える」バーナーとはいえません。特にロングトレイルを歩くスルーハイカーにとって重量の節約はクリティカルな問題であるため、効率の良さは検討の際に大きな影響を与える可能性があります(ちなみにこの燃費についてはスペックの中で、バーナーが一定量の燃料を消費する時間を表した「ガス消費量」や「使用(燃焼)時間」などの数値によって見積もることができます)。

さらにいうとこの高熱効率(統合型)タイプは近年目覚ましい進化を遂げており、これまでただお湯を沸かすだけが取り柄だったものから、複雑な調理や大人数の料理など、使い勝手が格段に向上するモデルや追加オプションが増えてきています。MSR ウィンドバーナーは既存モデルを分離型に変換するアダプターと、高熱効率で調理を可能にするスキレットや大鍋オプションを今年発売しました。いずれにせよ統合型タイプは(極限の軽量を志向する)直結型タイプと並ぶ大きな主流になることは間違いなく、今後のさらなる新製品に注目です。

ポイント3:より耐風性・高所や低温下での耐久性の高いものを選ぶ

ポイント2で説明した湯沸かし時間は、当然ながら条件の整った実験室で測定されたものです。実際のフィールドではそのような状況はまれであり、たいてい風が吹いていたり寒冷・高所であったりするため、ただテストでの沸騰スピードだけを追い求めても理想のバーナーは選べません。次に考えるべきポイントは、悪条件下でのパフォーマンスの安定性です。

耐風性能

まず、ガスバーナーは基本的に風に弱いので、風が強いとバーナーの性能(沸騰時間や燃料効率)に大きな影響を与える可能性があります。荒天で最高のパフォーマンスを得るには、統合型タイプか、直結型でも耐風性を意識したモデルを選ぶことが重要です。統合型バーナーのなかでも特に悪条件に強いMSR ウィンドバーナーは、同じ統合型タイプのジェットボイルミニモと比較してスペック上での沸騰スピードでは負けているにもかかわらず、風の強い環境ではジェットボイルよりも早く沸騰することが確認されています(当サイト調べ)。

直結型バーナーを使用する場合は通常、風の影響を受けにくい場所を選んで設置し使用します。メーカーによってはいわゆる「風防」を使用することができますが、基本的にはバーナーの周りを囲ったことによって燃料キャニスター自体が過熱されてしまうため使わないに越したことはありませんので、いずれにせよ使用には十分な注意が必要です。

寒冷・高地での強さ

ガスバーナーはまた、寒さや高所も(液体燃料バーナーに比べると)あまり得意ではありません。

一般に、ホワイトガソリンやその他の液体燃料は寒い場所でも問題なく機能します。一方ガスバーナーの場合、寒冷地や高所ではカートリッジ内の圧力が下がってしまうことが多く、その結果噴出されるガスの勢い(=火力)が弱まってしまいます。このためこのような状況でガスバーナーを使うことを想定するならば「マイクロレギュレーター」と呼ばれる圧力調節機能の備わったモデルや「液出し式」と呼ばれるガスカートリッジを上下反転させて使用できるモデル(種類は少ないが)を選ぶことが有効です。そうした機構がない場合には、極寒冷地でもガスの気化効率の高い寒冷地用カートリッジを別途使用することで火力低下を抑えることができますが、寒冷地用のカートリッジは暖かい時期には使い難いため、その分汎用性は落ちてしまいますので、なるべくバーナー自体の構造が寒冷地・高所に対応している方がおすすめです。

いずれにせよ、寒い季節には火力が落ちてしまいがちなので、燃料は上着のポケットや寝袋に入れて保温しておいたり、使用中にも別売りのブースター等で保温しながら使用するなどの配慮は欠かせません。

ポイント4:重量・携帯性のあるものを選ぶ

多くの山道具と同じように、バーナーも重さや収納サイズは重要な検討ポイントです。ただテントやシュラフなどの大物と比較すれば、最軽量のバーナーを入手することはさほど荷物全体の重量にとって影響があるとはいえませんので、そこまで深刻に考える必要はないのかもしれません。

ただ、ガスバーナーを選ぶときに難しいのは、重さやサイズはバーナー本体だけの問題ではなく、バーナーの選択が他の燃料やクッカーなどの自炊セット全体に影響してくることです。それらが塵となって積もれば、山となる可能性もあります。

一見するとさほど軽量コンパクトにならない統合型タイプのバーナーですが、何日にも及ぶ長期のトレイルではどうしてもガスカートリッジを多く持ち運ぶ必要が出てきます。その際カートリッジを2つから1つに削減できれば、それだけで1缶100グラム一気に軽量化できますのでその差はバカにできません(この点、液体燃料は持ち運び燃料の量を細かく調整できるという点で有利とも言えます)。つまり燃費の良い統合型タイプは、週末のハイクにはちょっと大げさで、重量的に単体モデルに及ばないかもしれませんが、数日のロングトレイルでは最終的に優位となる可能性があります。北米のスルーハイカーにジェットボイルが人気なのはこうした理由があるからでしょう。

まとめると、バーナーの軽量化を目指すのであれば「まずは重さ・サイズよりも必要な機能が備わっていることを優先すべき」で、そのうえで「燃料を含めたクッキングシステム全体としての軽量・コンパクト化」を考えることが賢い選択方法といえるでしょう。

ポイント5:その他細かい特徴

調理のしやすさ(火力調節ツマミの繊細さ・バーナーヘッドの広さ)

効率重視の統合型ガスバーナーは最高出力で燃焼させることは得意でも、ギリギリの弱火にすることが苦手だったりすることがしばしばあります。豊かな食事は何よりもフィールドでの活力につながるし、旅がより充実したものになることは疑いありません。その意味で、煮込み料理や炊飯ができる火力調節ツマミが繊細かどうかをチェックすることは決して無駄ではありません。さらに言うと、繊細な調理をよりスムーズに成功させたいならば、バーナーヘッドはより広い方が、浅型のクッカー全体に均一な火力を提供することができるため、これもより調理に適しているといえます。ただヘッドが大きくなるとそれだけ重量・サイズも大きくなってしまうため、軽量化とはトレードオフの関係にあることは悩ましい限りです。

点火スイッチ(ピエゾイグナイター)の有無

たいていのバーナーには「ピエゾイグナイター」と呼ばれる点火スイッチが付いています。これはボタンを押して「カチッ」と火花を放つ、いわゆる電子式の100円ライターにもあるアレです。

この便利なツールは若干の重量とサイズを犠牲にしますが、よくライターを見失ってしまう自分のようなガサツ者にとってはあると便利な機能です。時間と手間を節約できると同時に、マッチやライターの火が簡単に吹き飛ばされてしまう可能性のある風の強い状況では特に役立ちます。

ただマイナス面としては、なぜか突然上手く機能しない場面があるということ(高所で上手くつかなかったり、時間とともに劣化して機能しなくなることがあったり)です。その場合はライター等で点火する必要があります。いずれにせよ念のため予備のマッチまたはライターを持参することは必須ですので、イグナイターはなくてはならない程のものではなく、軽量化を突き詰める人にってはむしろ邪魔かもしれません。

まとめ

色々と書いてきましたが、ストーブはアイテムによって細かな違いはあれど「熱する」という目的では大きな違いはありません。特に用途を絞り切れず何を選ぶか迷ったらある機能に特化したモデルよりも、まずは直結型のスタンダードモデルを選んでおけば1人でもグループでもある程度対応できますので、きっと安心して長く使い続けられるはずです。1アイテムですべてのニーズを満たすことは不可能ですから、初めはあまり深く考えず、時間が経ってから自分の好みや目的・必要な機能が変わってきたところであらためて自分に適したモデルを探し、買い足していくようにすれば、最終的には無駄なくそろえられるでしょう。最後にストーブは買って終わりではなく、正しく使うまでが大事です。誤った使い方をして大事故にならないよう、使用の手順や注意点をしっかりと学んでから使うことをおすすめします。

関連記事

(参考)今回ピックアップしたガスバーナーの主な性能比較表

| 評価 | 総合 | 総合 | 総合 | 軽量 | 軽量 | 軽量 | グループ | グループ | グループ | グループ | グループ | オールインワン | オールインワン | オールインワン | コスパ | コスパ | マルチ燃料 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アイテム | SOTO SOD-310 マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスター | PRIMUS P-153 153ウルトラバーナー | EPI GAS REVO-3700 STOVE | MSR ポケットロケット2 | SnowPeak ギガパワー ストーブ 地 オート | PRIMUS P-115 115フェムトストーブ | PRIMUS P-155S ウルトラ・スパイダーストーブⅡ | SOTO SOD-331 マイクロレギュレーターストーブ FUSION Trek | PRIMUS P-136S エクスプレス・スパイダーストーブⅡ | EPI GAS APSA-III STOVE | PRIMUS IP-2243PA 2243バーナー | JETBOIL ミニモ | MSR ウィンドバーナーパーソナルストーブシステム | JETBOIL スタッシュ | SOTO アミカス SOD-320 | PRIMUS P-TRS エッセンシャルトレイルストーブ | SOTO SOD-372 ストームブレイカー |

| タイプ | 直結型 | 直結型 | 直結型 | 直結型 | 直結型 | 直結型 | 分離型 | 分離型 | 分離型 | 分離型 | 直結型 | 統合型 | 統合型 | 統合型 | 直結型 | 直結型 | 分離型 |

| 最大出力(kcal/h) | 2800 | 3600 | 4200 | 2143 | 2500 | 2100 | 3000 | 3000 | 2400 | 4000 | 3600 | 1404 | 1765 | 1134 | 2600 | 2100 | 3000 |

| ガス消費量(g/h)※1 | 153.3 | 245 | 308 | 227 | 210 | 170 | 210 | 177 | 155 | 280 | 250 | 120 | 142 | – | 153.3 | 170 | 287.5 |

| 重量 (g)※2 | 67 | 116 | 111 | 73 | 90 | 57 | 167 | 182 | 195 | 425 | 253 | 440 | 465 | 200 | 81 | 113 | 448 |

| ゴトクサイズ(Φ mm) | 100 | 148 | 152 | 約110 | 106 | 120 | 168 | 約150 | 156 | 160 | 120 | 120 | 105 | 110 | 106 | 110 | 170 |

| 着火装置 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||

| 沸騰スピード※3 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |

| 耐風沸騰スピード※4 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |

※1 スペック表より算出

※2 統合型はポット含めた全体重量

※3 300ml / 15℃の水を沸騰させるまでにかかった時間を計測し、相対評価(最速67秒、最遅126秒)

※4 300ml / 15℃の水を風速約3mの風を当てて沸騰までかかった時間を計測し、相対評価(目安としては★★★:5分以内に沸騰、★★:5分で熱湯、★:5分で温かいお湯)

比較レビュー:登山用 軽量ガスストーブ(シングルバーナー)を比べてみた【初心者・ソロハイクに最適】

比較レビュー:登山用 軽量ガスストーブ(シングルバーナー)を比べてみた【初心者・ソロハイクに最適】 比較レビュー:登山用ガスストーブは結局どれを選ぶのがいいのか?比較してみた

比較レビュー:登山用ガスストーブは結局どれを選ぶのがいいのか?比較してみた 楽しすぎて時間忘れる。テント泊登山に持っていくストーブ・クッカー・カトラリーの選び方【実践編】

楽しすぎて時間忘れる。テント泊登山に持っていくストーブ・クッカー・カトラリーの選び方【実践編】 米アウトドアWEBマガジンGear Instituteが選ぶ2014年ベスト・アウトドア・ギア

米アウトドアWEBマガジンGear Instituteが選ぶ2014年ベスト・アウトドア・ギア