登山用具の輸入代理店「ロストアロー」が円安でも製品価格を20%値下げする本当の理由。代表の坂下直枝さんに真意を聞く(前編)

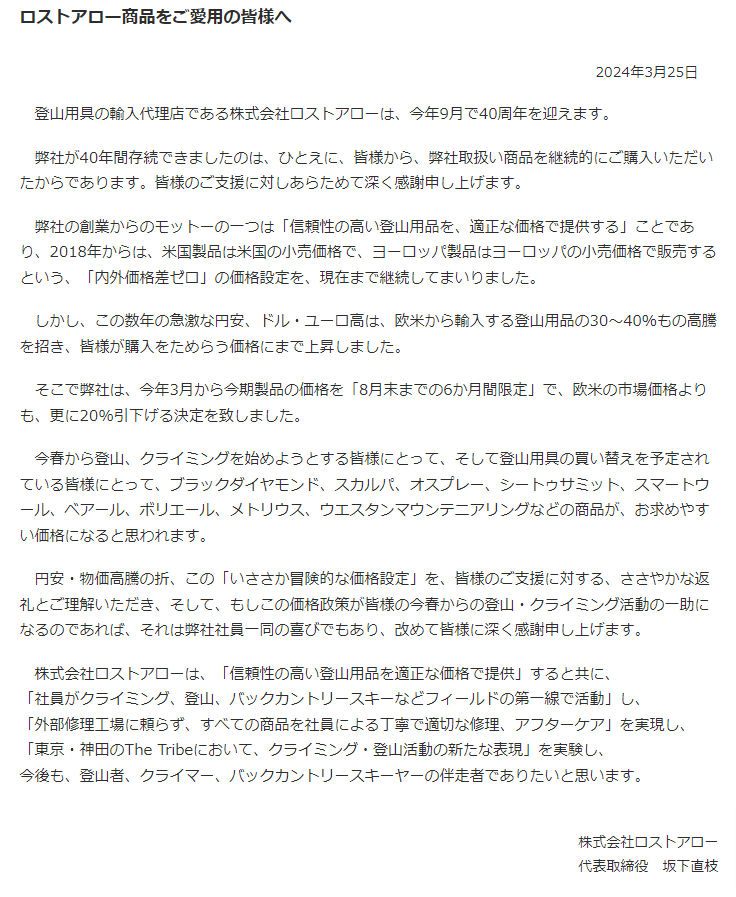

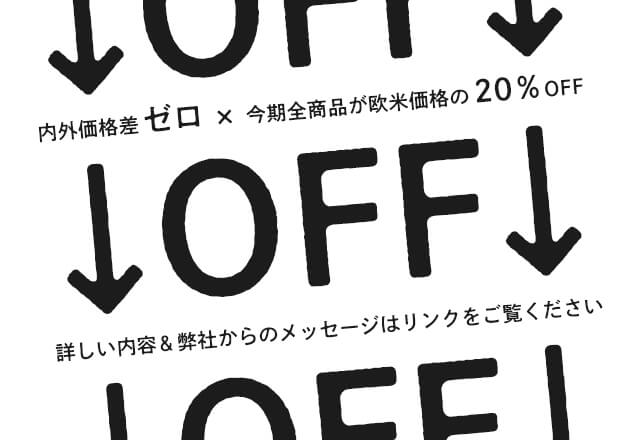

2024年3月から今期製品の価格を「8月末までの6か月間限定」で、欧米の市場価格よりもさらに20%引下げへ――。

そんな衝撃的なニュースが飛び込んできたのは、春夏の登山シーズンがいよいよスタートしようかという3月の下旬のとある日でした。

発表したのは日本でも有数の登山用具輸入代理店であるロストアロー。ここは山好きの皆さんならすでにご存知かと思いますが、ブラックダイヤモンドやオスプレー、スカルパといったアウトドアでの世界的トップブランドを数多く手掛ける老舗ディストリビューターのひとつです。

そんなロストアローが今シーズン、2024年3月から今期製品の価格を「8月末までの6か月間限定」で、欧米の市場価格よりもさらに20%引下げするという(以下、リリース全文を引用)。

このニュースを聞いて、いちアウトドア好きとしては、率直にシビれました。そもそもリリースにあるように、ロストアローは2018年から日本での価格設定をブランド本国の小売価格と比べて「内外価格差ゼロ」にまで引き下げ、良心的な価格設定をしてきました。そのなかで今回のこのさらなる思い切った施策にはファンとして「そこまでやって大丈夫なのか?」と心配すらしてしまいたくなるほど。だからこそ、すべての「登山者、クライマー、バックカントリースキーヤーの伴走者でありたい」という真摯なアティテュードと勇気には賞賛しかありません。

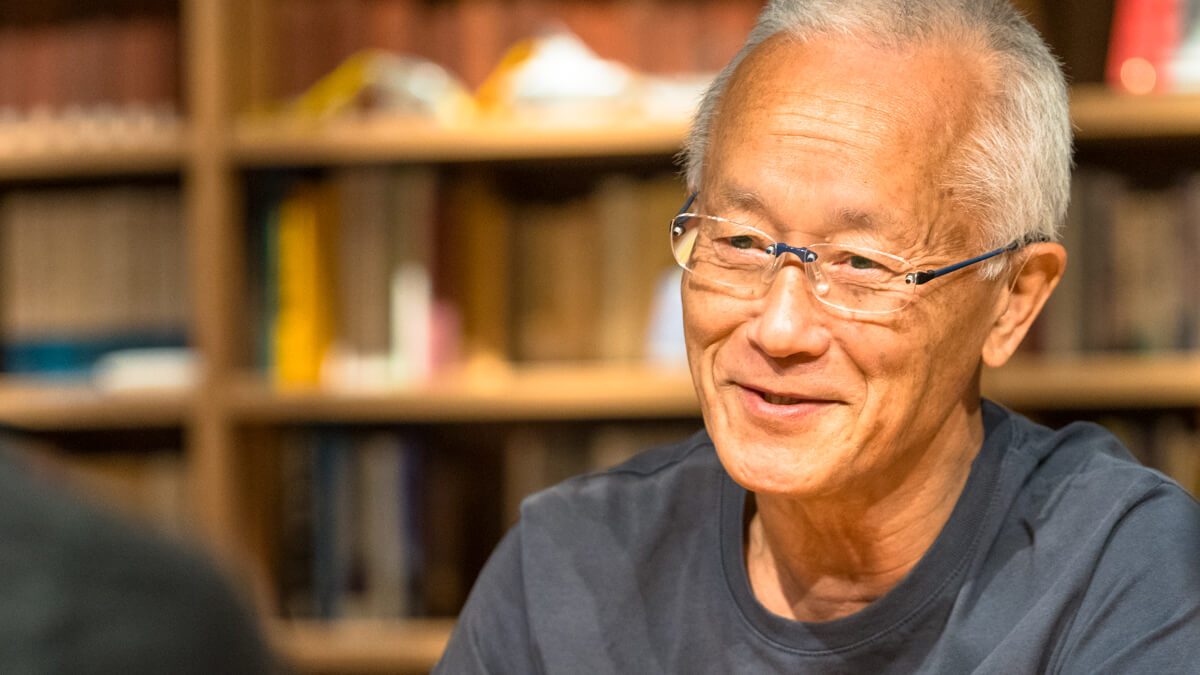

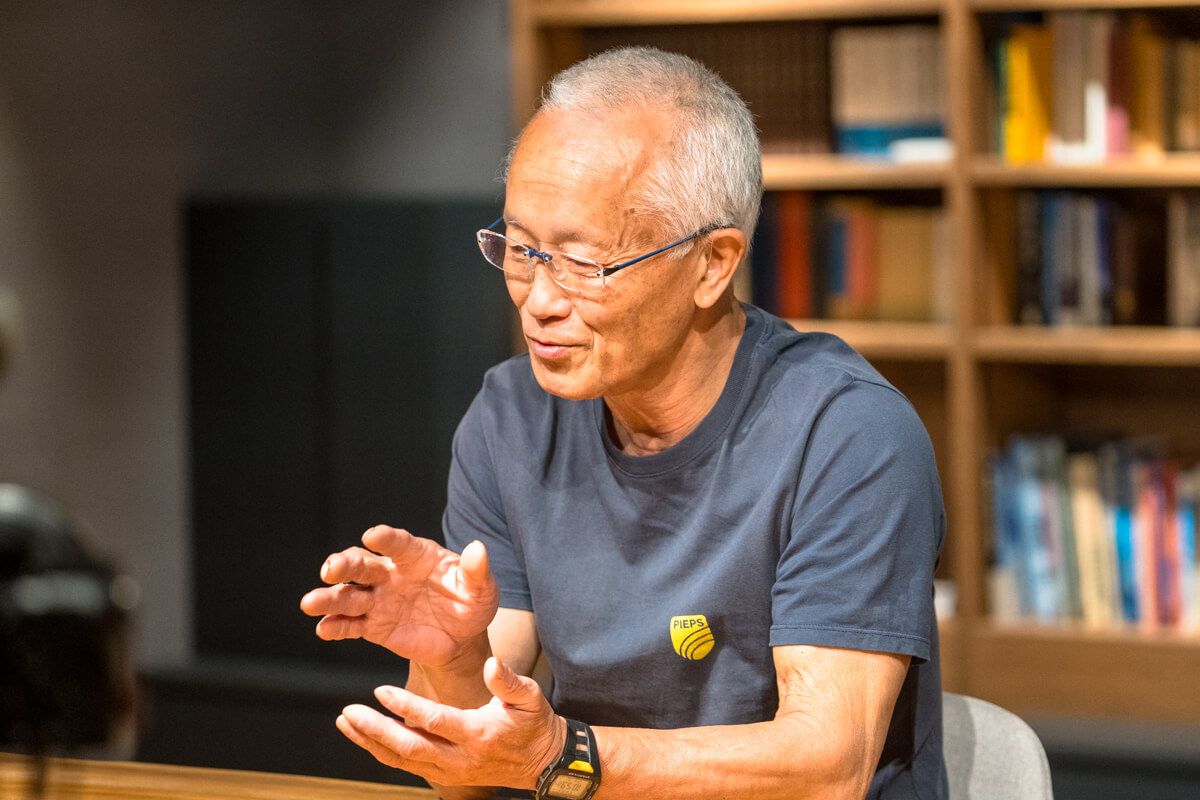

こうした崇高な理想を掲げ多くのアウトドア愛好家に寄り添う施策はいったいどこから来るのか。その真意はいったいどこにあるのだろうか。無垢な理想主義か、あるいは40周年の祝祭か?はたまた巧妙なマーケティング施策なのか?実際、創業から40周年を迎えるロストアローはビジネスにおいても常に成長を続けてきました。そこには理想の裏に隠されたリアリスティックな狙いも当然あるでしょう。ただそれだけの理由でこんな一見して分が悪い施策を孤軍奮闘で続けていられるとは到底思えません。もっと奥深くに根差した思想や哲学がきっとあるはず。そう考えると、日本のアウトドア業界においても特異な存在であるロストアローという会社について、いつかもっと知ってみたいという思いは密かにくすぶっていました。それには創業者であり現在も代表を務め、何よりも世界のアルピニズム史上において数々の偉業を刻んできた登山家でもある坂下直枝という存在なくしては語れません。

取材を申し込んだところ、なんと坂下さん本人へのインタビューが実現。GWの某日、場所は昨年末にオープンしたロストアローが手掛ける新しいイベント・ギャラリースペース『The Tribe』に向かったのでした。

というわけで今回はロストアローの今回の新たな施策をはじめ、このユニークで骨太な会社が生まれた秘密や、彼等を彼等たらしめるその根底にある哲学について、代表の坂下直枝さんに長時間にわたってたっぷりとお話しを聞くことができました。そこで今回はOutdoor Gearzine読者はもちろん、すべての山岳・アウトドア人に向けて、その模様を前後編の2回に分けてシェアしてみたいと思います。

目次

命に関わる登山で信頼できる道具を多くの人に使ってもらうために今何ができるのか?

そもそもなぜ、ロストアローはこの円安・物価高の時代にあえて大幅な値下げを断行するのか――。

「例えばスキーもそうですが、一通り揃えると数十万になってしまいます。そうすると、スキーをやってみようと思っても簡単には始められなくなってしまいます。そして最近では登山もそうなりつつあるという気がしますね。最大の原因は急激な円安で私達には直接の対抗策はありません。その状況の中で私達は何ができるのか?と考える中でたどり着いたのが、短期間ならば2割ぐらい価格を下げることは可能かもしれないというアイデアです。

登山を始めたばかりの時、必要な道具をすべて買い揃えるのは難しい。しかし登山道具は命に関わることもありますから、登山者はぜひ信頼できる道具を使って欲しいという思いがまずあります。

一方で在庫を正常な状態に戻すといった狙いもあります。いくつかの選択肢がある中で、今すぐに実行でき、関係者にも迷惑をかけず、ユーザーにも恩恵が行き渡り、在庫をすみやかに正常化する。それがこの方法ではないかという期待もあります。

そしてロストアローは今年40周年を迎えますが皆様からの長年のご支援の賜物であると感謝しています。その40年間の感謝の意味を込めて支援いただいた消費者へ何らかの還元をしたいという考えもあります。」

情熱をもった登山者・クライマーに信頼できる道具を届けたい

命に関わる登山道具は、信頼できる道具を使って欲しい――。その思いの原点は、自身が山をはじめたときの経験まで遡ります。

「私が山を始めたのは学生時代で経済的余裕がありませんでした。だから道具は人に借りたり工夫・工面して無料で手に入れたりと苦労しました。

一番困ったのは高価な冬の登山靴です。夏までは地下足袋(これも営林署のお下がり)で十分でしたが、冬に地下足袋では無理で長靴の代用を考えていました。偶然、住んでいるアパートの階段の下に、かつての住民の廃棄物の中に古い登山靴を発見し、引っ張り出して履いてみたところ、私の足より3サイズぐらい大きい。大家さんに尋ねると「数年前に住んでいた学生が捨てたものだから、使ってもよかろう」と。それで運よく冬の北岳や甲斐駒・仙丈に行くための冬靴をゲットして、長靴案とはグッドバイしました。

ただ、前足部分のビブラムソールは剥がれかけていてそのままでは使えません。もちろん修理するお金もないので太い針金を3重に巻いて使っていました。自前での修理で山学同志会に入るまで3年使いました。」

そんな駆け出し時代の苦労を乗り越え、その後ジャヌー北壁初登攀や、K2北壁初登攀をはじめとして世界の山岳史に名を刻む数々の偉業を成し遂げてきた坂下さんにとって「良い山道具」とは何か?行き着いた先は「3つのポイント」が重要だといいます。当然それらはロストアローが取り扱うすべてのブランドに共通して備わっている要素です。

「誰でも感じると思うのですが、いい道具は信頼性に裏打ちされています。まず信頼性が高くて、安全性を確保できるもの。次は価格・できるだけ安い方がいい。それから、何か問題が生じた時、相談や修理などの対応がしっかりしていることが重要だと思います。要点はその3つですね。それがロストアローの目指す目標でもあります。」

アウトドアブランドも多様化し、昨今では「街でも山でも」なんて言葉がその手の広告にあふれており、そうしたスタイルやファッション性といった付加価値を全面に押し出すブランドも少なくない。そうした風潮についてどう思うか聞いてみたところ、坂下さんは清々しいほどまったく迷いなく、こう答えるのでした。

「ファッション性とか美しさとか、よりかっこよくというのは、ゆとりがある環境であれば誰でも考えることだと思うし、素晴らしいことだと思います。ただ基本的に山を真剣にやればやるほど道具を購入するゆとりは少なくなる。私達にとっての重要な顧客はそういった人たちなので、私達はファッション性を重視する立場にはないのです。さっき言った3つがより重要ですね。」

ディストリビューターの仕事は「物を売ること」だけでいいのか?

坂下さんの挙げた良い道具の要素の3つ目が「アフターサービス」の充実というのは、ロストアローが輸入代理店であることを考えると意外に思う人もいるかもしれません。でも実はロストアローは輸入代理店という立場でありながら、ウェアだけでなく靴も含めて自社で独自の修理担当部門をもち、ユーザーからの修理依頼に直接対応しているめずらしい企業であることを考えると理解できます。このユニークな誠実さはどこから来るのだろう。そこには経営者(売り手)であると同時に、登山家(ユーザー)として同じ思いに共感し、大切にする坂下さんがいました。

「ウエアやザックの縫製だけではなく、靴の修理も自社で行う輸入代理店は他にないかもしれません。やはり靴は専門的な職人と高価な機械・装置が必要です。当社の社員は50数名ですが、修理に関わっている人が十数名います。だから社の中で修理のことを知らないという人はいないし、修理依頼が来たらどのように直したら良いのか、最終的にどんな状態であれば顧客が満足するのか、ということを社員は想像できると思います。」

輸入品を扱う会社には「商品を販売する」ことが自分たちの使命で、修理は自分たちの役割ではないと考える人もいるようです。「修理は修理工場に依頼するもの」と捉えるのか「可能な限り自社で修理しよう」と考えるのかは、重要な分岐点であると思います。

靴の修理は非常に難しい。外部の修理工場は多様なブランド・膨大な種類の靴の修理を引き受けるので、正規の修理部品をそろえるのはほぼ不可能です。そして修理上がりをイメージするのも難しいと思います。完成品のサンプル靴がその場にないわけですから。

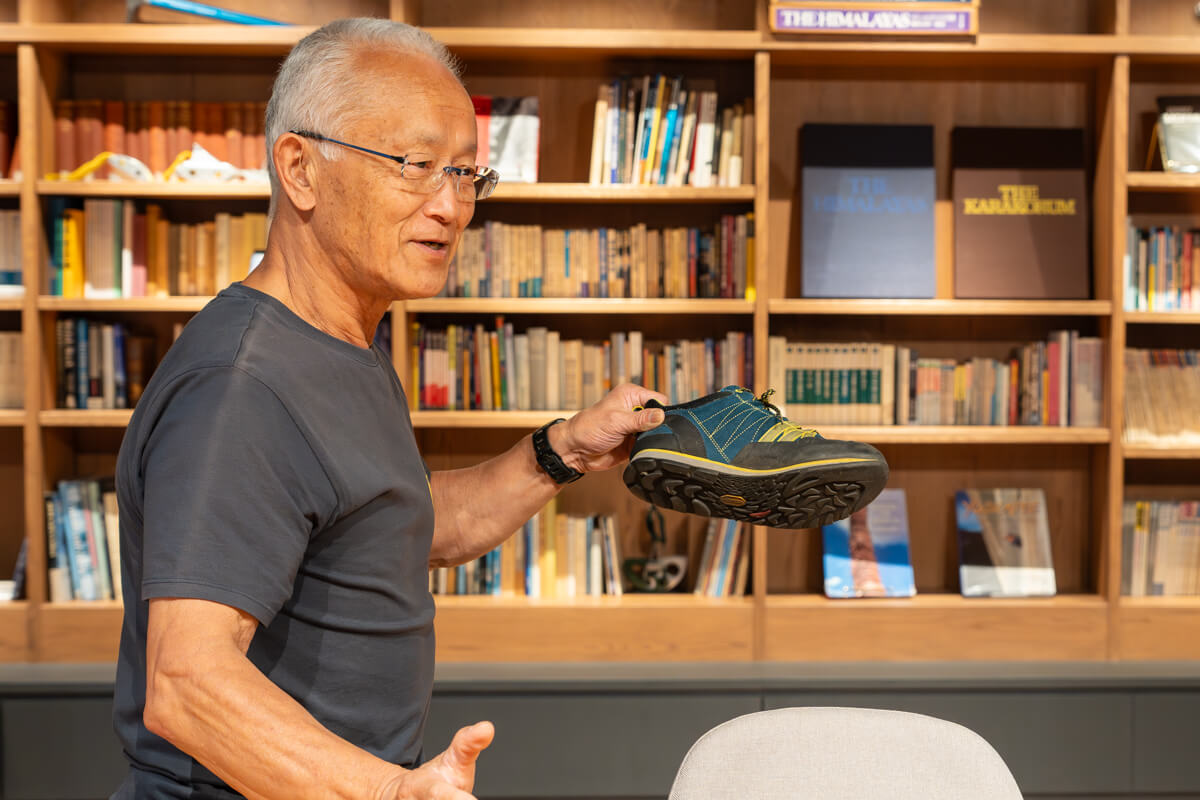

例えばソール(上写真)が剥がれた時、修理工場では正規部品の提供がなければ、汎用的な部品を使用することになります。その結果、色や仕上がりが以前とまったく違うものになったりするわけです。修理工場の仕事として十分に適切な修理ですが、修理を依頼した顧客は「前と違う印象の靴になったな」と思うかもしれせん。

そう考えるのは、実は弊社でもかつて登山靴修理についてクレームを経験したからです。ある顧客から登山靴の修理依頼があり、あいにく正規修理部品の在庫がなくなって委託先の修理工場に支給できなかったのです。それでその修理を(先ほどの例のように)汎用部品で対応した結果、その顧客からクレームを頂戴したのです。

そこから、靴の修理も自分たちでやろうと決めました。スカルパ(ロストアローの取り扱うイタリアのシューズメーカー)社の工場で修理工程を研修し、スカルパ社と同じ機械を導入して、そして幸運にも優秀な靴職人の入社もあって、今ではほぼ完璧な形になりつつあります。理想を言えば、修理は、できれば本来のあるべき姿に戻す非常に重要な作業だと思います。なかなか実現は難しいのですが・・・。そういうところまで含めた道具に対する姿勢は重要だと思います。

『輸入代理店の仕事は販売である』と考える人もいるでしょうが、私たちはもう少し複雑で、難しくて、やりがいのある仕事だと思っています。」

モノを売るだけでなく、あるべき姿でできる限り長く使ってもらうためのサポートを続けるというロストアローの道具に対する姿勢は、坂下さんが過去に父親から聞かされ、それからずっと胸に刺さり続けていたある言葉も強く影響しているといいます。

「仕事を始めて5年ぐらいの時です。父親に『お前はどんな仕事をやっているのだ?』と聞かれたことがありまして『アメリカの友人の経営する登攀用具メーカーから商品を輸入して、それを全国の登山用具店に卸している』と答えたら、『何だ、お前のやっていることは、ただのブローカーに過ぎないな』と言われたのです。『右から左に物を動かして中間マージンを搾取しているだけの仕事だろう』と。その時は非常にムカっときましたが、でも確かにそういう一面もあると考えさせられました。

同業のスイスの友人に父親の言葉を話したところ『私達は様々な付加価値を作り出している』と正しく強い弁護もいただいたのですが、『ただのブローカーに過ぎない』というひと言はなかなか耳から離れませんでした。でもその後長い時間をかけてこうやって修理やアフターケア含めていろいろなことをやっているので、『俺のやっていることはブローカーじゃない』と、今だったら父親に誇りを持って言えますね。そこは自分の中で結構大事なところだと思っています。」

あえて商業的なものを排した、登山者をサポートし刺激しあえる場としての「The Tribe」

輸入代理店だからといって「ただモノを仕入れて売るだけの存在ではない」という姿勢は、昨年末に神田小川町でスタートした新しいイベントスペース「The Tribe」の運営でもはっきりと現れています。何がきっかけで、どういう経緯でこの施設が生まれたのでしょうか。

「はじめは非常にぼんやりしたアイデアというのか、『Tribe』という言葉だけがありました※。最初は新しいコンセプトのショップも考えました。ただせっかくの機会だから、社員の意見を聞いてみたいなと。古い社員はだいたい私の考え方を分かっているし、逆に私も彼らの考え方が分かるから、入社3年以内のフレッシュな20代、30代という条件で、6人集めミーティングを始めました。

※詳しくはThe Tribeホームページの「The Tribeという組織」を参照。

私が最初に用意したテキストはレヴィ・ストロースの『野生の思考』という本の一部と、ベルリンオリンピックのカメラマン、レニ・リーフェンシュタールのアフリカのヌバ族の写真集『Nuba』、ピータードラッカーの『マネジメント』の要旨。それと「Stone Mastersのヨセミテ・キャンプ4の写真」を提示して、これが私の考えている「Tribe」の概念だと。その概念と現在のロストアローの仕事や活動とを結びつけ、その可能性を議論する、という内容で10回ぐらいやりました。

最初は、新しい形のクライミングショップを作ろう。それからECとつながる何かという、結構商業的なものだったのですが、それがどんどん『濾過されて』、商業的なものが削ぎ落とされていったのか、落としていったのか。彼らのとんがり具合や若さ、経験の少なさが逆にシャープな結果を生み出したと思います。最終的にはこれまで類をみない活動なのだから、商業的なものは一切カットしようということになりました。

アルパインクライミングは個人的な活動ですから、続ける内に少しづつ純度を高めることができるかもしれません。逆に会社組織を通じて行う仕事は、不特定の関係者が多数いて、次第に不純物を抱え込むことになります。そこで、意図的に少しでも不純物をろ過し、純粋性を保つための何らか装置が必要ではないかと思うのです。

利益を創出できなければ企業は存続できませんが、仕事には利益以外の他の面白い目標が必要ですね。自分がそう感じるのであれば、社員も同じ感覚です。」

そんなThe Tribeについて、坂下さんはクライマーや登山者にとっての単なる「優しくて便利な憩いの場」であることを明確に否定します。The Tribeの活動に込めた、その想像の先を行くクリエイティブで野心的な狙いについてこう話してくれました。

「ここではクライミングやアルパインクライミングといった活動を核にして、登山活動をサポートする場であることと、それらの文化のちょっと沈滞している、よどんでいる、見えないフレームで囲い込まれている部分に重めの石をボンと投げ込んで、波紋を起こしたり、かき混ぜたり、フレームを広げたりすることができればいいかなという思いがあります。

Tribeについて議論したメンバーにはクライマーが多いのですが、現在のクライミング文化に対する認識が、予想外に私とかけ離れていなくて、すごく共鳴する部分もありました。例えばクライミングジムの方向性だとか、グレードへの依存やその拘束性などですが。

この新しい場に期待しているのは、自由とか冒険性とか創造性を失わせる方向にクライミングがもしいっているとすれば、ちょっと立ち止まってみたり、あるいはそこを攪拌することで新しいクライマーが生まれてきたり、あるいはそこから刺激を受けて、もっと豊かな広がりをもった何かが生まれてくるのではないか、ということです。そうしたディスカッションのなかで参加者も発言する人自身も、お互い何か少しずつ変わっていくだろうし、そんな変化が生まれること自体面白いと思いますね。

やはり人生は人との出会いだとか発見だとか刺激だとか、あるいは土地の持つ魅力だとか、そういったものから触発されて少しずつ変わったり成長したりするものじゃないですか。ここでこういう活動をしながら、私自身もすごく刺激を受けています。The Tribeを通じて刺激を受ける人が、少しでも増えてくれればいいなと思っています。」

次回後編(近日公開予定):ロストアロー設立、ブラックダイヤモンドの誕生、そして数々の名ブランドたちとの驚くべき出会いについて

話を通じて、物売りでは決して終わらないという哲学を貫き、常に登山者の情熱に寄り添いながらも、同時に今でも現状に満足せず、クライミングや登山という文化を常に自由で創造性に溢れた活気あるものにしていこうという先鋭的な意欲に満ちた孤高の輸入代理店の姿が、坂下さんの厳しくも澄んだ深いまなざしの奥に宿っているようで、それがとても印象的でした。

とにもかくにも、ロストアローの製品は2024年8月まで、値下げ価格で購入することができる。これを逃す手はないので、この記事で知ったという方はぜひともオンラインショップや、地元のアウトドア専門店をチェックしてほしい。

そんな坂下さんからは、彼がロストアローを設立してから現在のブランドを取り扱うようになるまでにあった数多くの奇跡と偶然、そして坂下さんだったからこそあり得た必然とがパズルのように組み合わさった、山好きにはたまらない興味深い歴史を初めて知ることとなるのですが、次回(近日公開予定)はそんなロストアローがいかにして設立されたかという話と、現在では押しも押される世界的トップブランドとなっていった取り扱いメーカーたちとの運命的な出会いについてのエピソードをお伝えします。近日公開予定の後編をお楽しみに。

坂下 直枝 プロフィール

1947年2月6日、青森県八戸市生まれ。70年、山学同志会に入会。76年ジャヌー北壁初登攀。82年K2北稜初登攀。1979年、イヴォン・シュイナード著「クライミング・アイス」の翻訳。81年にイヴォン・シュイナード氏の誘いを受け渡米し、著名なクライマーたちと交友を結ぶ。82年冬、シュイナード氏の勧めにより、シュイナード・ジャパンを設立。84年、株式会社ロストアローを設立し、現在まで代表取締役。89年、米国ブラックダイヤモンド社の創設に参画、社外取締役に選任され2017年まで18年間ボードメンバー。

イヴォン・シュイナードとの出会いからロストアロー創業へ。初めて明かされるロストアロー誕生秘話を代表の坂下直枝さんに聞く(中編)

イヴォン・シュイナードとの出会いからロストアロー創業へ。初めて明かされるロストアロー誕生秘話を代表の坂下直枝さんに聞く(中編) トークイベントのお知らせ:伝説のクライマーに聞く、ヨセミテとフリークライミング・カルチャーの夜明け

トークイベントのお知らせ:伝説のクライマーに聞く、ヨセミテとフリークライミング・カルチャーの夜明け シュイナード・ジャパン、ブラックダイヤモンド、オスプレー……一期一会の縁が紡いだドラマのようなブランドたちとの出会いをロストアロー代表の坂下直枝さんに聞く(後編)

シュイナード・ジャパン、ブラックダイヤモンド、オスプレー……一期一会の縁が紡いだドラマのようなブランドたちとの出会いをロストアロー代表の坂下直枝さんに聞く(後編)