【忖度なしの自腹レビュー】DURSTON Wapta 30 従来のフレームレス バックパックの固定観念を覆す、驚きの軽さと快適さの両立

UL(ウルトラライト)ハイキングは装備をシンプルにすることで軽量化を図り、体の負担を減らしハイキングや登山を楽しむスタイルです。昨今では関心はさらに高まり、カルチャーのひとつとして定着しつつあります。

筆者も装備はできるだけ軽く、ULハイキングを楽しんでいる一人。日帰りでもテント泊でも背負えるバックパックを探していたところ、まだ日本では取り扱いのないDURSTON(ダーストン)のバックパック「Wapta 30(ワプタ)」をテストさせてもらえたため早速レビューをします。

ULを目指したいけど、快適に背負いたい人や、長時間の行動で肩が痛くなってしまう人にとって非常におすすめ。ただ軽量なバックパックというわけではなく、細部にわたり使いやすさにこだわり、便利な機能を兼ね備えた完成度の高い快適なバックパックでした。

DURSTON Wapta 30の主な特徴

Wapta 30は新素材「ALUULA Graflyte™」 が生地に採用され、Mサイズで520gと軽量ながら防水性、耐久性耐、摩耗性に優れたバックパック。

ヒップベルトを備えていることで腰に荷重を分散でき、フレームレスのバックパックですが安定して背負うことが可能。背面にはメッシュパットが熱溶着されており、汗による不快感を軽減できるよう通気性を確保されています。

メインコンパートメントは約30L(M:30L、L:32L)、それに加えサイドポケットやフロントポケットなど合わせて約15Lの容量があり、Y字のトップストラップやディジーチェーンが拡張性を高めてくれ、軽量化した装備なら長期のテント泊にも対応していける容量となっています。

背負ったままでアクセスが可能なショルダーストラップに設けられたメッシュポケットやヒップベルトポケット、ボトムポケットにサイドポケットもあることで、バックパックを降ろすことなく行動し続けられるよう設計されています。

お気に入りポイント

- 「ALUULA Graflyte™」生地の使用により軽量ながらも高い耐久性

- テント泊にも日帰りにも使える30L+αの容量

- フレームレスで軽量ながら腰荷重で背負うことのできる構造(ヒップベルトは取り外し可能)

- 背面に設けられたメッシュパットで通気性を確保

- 思った以上に容量のあるフロントポケットとサイドポケット

- バックパックを下ろすことなくアクセス可能なヒップベルトポケット&ボトムポケット

- 拡張性の高さ

- 750mlのペットボトルも入るショルダーポケット

- アイデア次第で便利に使えるディジーチェーン

気になるポイント

- ショルダーパッドがやや薄く、調子に乗って重くしすぎると肩へのダメージが気になる

- デイジーチェーンの個々の孔が小さく、カラビナが通るくらいの大きさが欲しかった

主なスペックと評価

| アイテム名 | Durston Wapta30 |

|---|---|

| 容量 |

|

| 重量 |

|

| 素材 |

|

| 推奨荷重 | 12kg |

| 背面長サイズ |

|

| レディースモデル | なし |

| フレーム | なし |

| メインアクセス | ロールトップ式 |

| ハイドロレーションスリーブ | なし |

| レインカバー | なし |

| 機能 |

|

| Outdoor Gearzine評価 | |

| 快適性 | ★★★★☆ |

| 安定性 | ★★★★★ |

| 収納性 | ★★★★☆ |

| 背面通気性 | ★★★★☆ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 耐久性 | ★★★★★ |

| 拡張性 | ★★★★★ |

| 重量 | ★★★★★ |

詳細レビュー

「ALUULA Graflyte™」生地の使用により軽量ながらも高い耐久性

コーデュラナイロンやロビックナイロン、DCF、ECOPAK、Ultraファブリックなど、アウトドア向けのバックパックに使用される生地・素材は常に進化し続けています。

今回のWapta30に使われている生地は「ALUULA Graflyte™」というまったく新しい素材。

聞き慣れない名前ですが、それもそのはず。販売開始当時、この生地がバックパックに使用されたのはWapta30が初めてだったそうです(現在は違います)。

ALUULA Graflyte™は、耐久性のある防水フィルムを極めて丈夫な UHMWPE 繊維(「超高分子量ポリエチレン。「ダイニーマ」とも言われる素材でDCFやDCH、Ultraファブリックでも使用されている)に融合させて作られた生地で、超軽量ながら防水性、耐久性耐、摩耗性に優れているだけでなく、生地にレーザーで穴を開けたりする加工もしやすかったり、リサイクルも可能だったりといった、これまでにない新しい特性も備えています。

少し細かいですが具体的にいうと、今続々とULガレージブランド等が採用し始めている超軽量高耐久素材「Ultra 200X」が重さ133 gsmなのに対し、ALUULA Graflyte™のほぼ同じ強度にあたる厚みの生地「V-98」は重さ98 gsmと、さらに軽くなっています。もちろんUltra 200Xも非常に優れた生地であることは間違いなく、また強度や特性の比較も単純にはできないため、Ultra 200Xより優れていると短絡的には決して言えませんが。

この軽さを可能にしている秘密として、ALUULA Graflyte™の特徴のなかでも何より驚きなのは、生地を作る際に通常必要な接着剤(DCFやUltraファブリックでは当然使用されている)が、独自の融合プロセスを採用することによって使用しなくてよいということ。それにより生地の重量が増えるのを抑え、経年劣化などによる生地の性能低下も防いでくれるため、防水性能や耐久性を長く維持できるというわけです。

触ってみた感じは厚みもハリもあってしっかりとした印象。丈夫なのは生地だけでなく、耐久性の高い太めの糸で縫製され、縫い目の裏側はシーム処理されて防水性もばっちりあります。外部に用意されたサイドポケット、フロントポケット、ボトムポケットは耐久面からメインコンパートメントと同素材が使われているため擦り切れたりする心配も少なく、さらには潤沢なパッドの入ったヒップベルトも備えている。それにもかかわらず重量は30リットルで495g(Lサイズの実測値)に抑えられているわけですから、それは驚くべきことです(本国のホームページによるとMサイズが520g、Lサイズが540g)。

縫い目の裏側はしっかりとシーム処理が施されている

一般的にUL(ウルトラライト)と言われるたぐいのフレームレス バックパックは重量が1kgを切るのがほどんど。さらに推奨される耐荷重はどれも10kg以下に設定されていることが多い中、Wapta30は500gの軽さのフレームレス構造でありながら耐荷重は12kgまでなら通常の許容範囲に設定されています。しかもそれは肩と腰に負担をかけない重量という余裕を持たせたうえでの数値であり、実際にどれくらいの重さまで快適か、試しに背負ってみたところ、12kg以上でも不可能ではないと感じられるほどに快適な背負い心地です(公式サイトによれば「短期間」であれば12kgよりも重たい荷物を背負っても可能としています)。

実際にバックパックの中に16kgほどの荷物を入れて背負ってみたところ、体感としては12kgぐらいまでが快適に背負えるボーダーラインで間違いなさそうです。15kgを超えた装備での行動も不可能ではなさそうですが、やはりショルダーパッドが薄いため、短時間ならやり過ごせても長時間となると肩へのダメージは大きくなりそうです。12kgを超えるような装備を想定するならフレームの入ったよりしっかりとしたバックパックを選択するべきでしょう。

テント泊でも日帰りでも使える30L+αの容量

装備をシンプルにすることでテント泊にも対応可能なWapta30

Wapta30はMサイズで30L、Lサイズで32Lの容量があり、サイドポケットやフロントポケットなど合わせて約15Lの容量があるため、フル活用することで約45Lほどの容量になります。このサイズであれば装備を絞ることで長期の使用も可能です。

バックパックを下ろすことなくアクセス可能なショルダーポケットやヒップベルトポケット、サイドポケットにボトムポケットは1日に長距離を歩くロングディスタンスハイキングを意識して設計されたいることが伺え、バックパックを背負ったまま長時間歩くことができる設計になっています。

サイドコンプレッションを絞れば日帰りのハイキングの使用も

30Lという容量は日帰りにしては少し大きめのバックパックと言えますが、サイドコンプレッションを利用することで荷物が少ない時でもバックパック内で荷物が動いてしまうことを防ぎ、安定して背負うことができます。

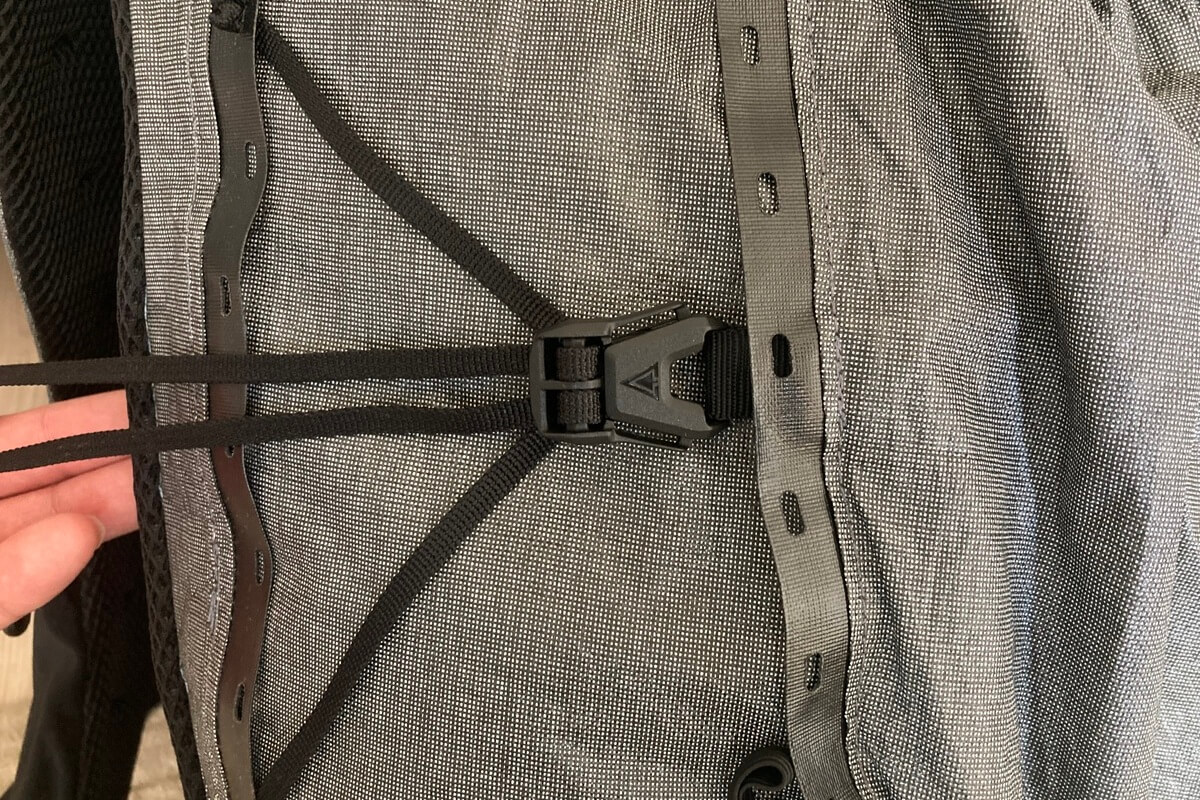

デュアルストラップクロージャーになったサイドコンプレッションはワンアクションで容易に調節可能な上、バックルは取り外し可能なため、使いやすい

テント泊で使用するような大容量のバックパックと日帰り用の小型バックパックでは使用する領域が違うため、併用は望ましくないとされていますが、Wapta30はサイドコンプレッションをしっかりと絞ることで日帰りでも快適に背負うことができました。

日帰り登山でも支障なく使用することができましたが、少し気になった点としてはUL志向でないハイカーにとってはWapta30の容量は若干中途半端に感じるかもしれません。テント泊での使用には小ささを感じ、日帰りの使用においても短時間ハイキングで使用するには大きさを感じてしまうでしょう。

フレームレスながら腰荷重で背負うことのできる構造

前述したとおり、ULバックパックは本体重量が一般的に1kgを切るものが多いです。(フレームの有無や容量にによっても異なります)

Wapta30のようにフレームレスのバックパックでは500gを切るようなモデルも多くありますが、そのほとんどは腰荷重で背負えるようにはなっておらず、ウエストベルトは行動中にバックパックがバタつくの抑える程度のシンプルな作りになっているのがほとんど。そんな中、Wapta30は腰荷重で背負うことのできる数少ないバックパックです。

登山用のバックパックに多い腰荷重で背負えるバックパックは、重たい装備を長い時間安定して背負うことができるように設計されています。一方で食料や燃料を除いたベースウエイトを5kg以下に抑えるULハイキングを想定したバックパックは装備が軽い分、腰荷重ではなく肩荷重で背負い、ウエストベルトをシンプルにすることでより軽量化が図られています。

肩で背負うタイプのULバックパックを実際に背負うと、個人差はあれど肩は多少痛くなります。ベースウエイトが5kgだった場合、食料や燃料を含めたパックウエイトは8〜10kgでしょうか。冬山や、水の補給できない場合にはもう少し重たくなることもあります。仮にだいたい10kgほどになったバックパックを長時間背負っていると肩は痛くなってくるものです。パッキングの仕方で負担を多少軽減させることはできますが、それにも限界があります。

装備をよりシンプルにすることで装備は軽くすることはできますが、長時間の行動で肩が痛くなってしまうようではハイキングを楽しむことはできなくなってしまいます。Wapta30は軽量なバックパックでありながら快適さを犠牲にしておらず、腰に荷重を分散できる分、長時間の行動でも快適に背負うことができます。

必要なければ取り外しも可能なヒップベルト

ULバックパックにトライしてみたいけど、腰荷重で背負えないことへの抵抗感がある人や、肩だけで背負うスタイルが合わなかった場合へのリスクを考えるとなかなかULバックパックの購入に踏み切れない人も多いのではないでしょうか。

Wapta30は必要なければヒップベルトを取り外すことができるため、肩のみで背負うこともできます。もし肩が痛くなってしまったり、肩だけで背負うスタイルが合わなければヒップベルトを使用すればOK。ULバックパックにトライするハードルはグッと下げることができます。

ヒップベルトを取り外すことでおよそ100gの軽量化が見込め、よりシビアに軽量化を図りたい人にとってもWapta30は魅力的、ヒップベルトを外した状態でのバックパックの重量は約400g(Lサイズの実測値)になります。

サイズ感について

背面長のサイズはMとLの2種類からチョイスできます。推奨背面長は、Mサイズの背面長が41-48cm、Lサイズは47-55cmとなっているので、筆者は公式ページのサイズを参考にLサイズをチョイス。普通体型で肩幅もそこまで広くない筆者ですがちょうどよい感じで問題なくフィットしました。

背負い心地もいい

登山用のバックパックに多く備え付けられているロードリフターはWapta30にはありません。(ロードリフターはバックパック上部を体に引き寄せるためのもの)

ですが、背負っていて上部がバタつくようなこともなく、安定して背負うことができます。実際にWapta30を背負っての長時間行動もしましたが、腰荷重で背負え、S字シェイプのショルダーストラップがしっかりと肩にフィットしてくれるため背負い心地は良かったです。

ショルダーストラップのクッションは薄いため、パックウエイトが重たい状態での長時間行動になるとやや肩への負担は感じますが、腰荷重で背負うことができる分、負担はストレスになるほどではありませんでした。

背面に設けられたメッシュパットで通気性を確保

ULバックパックは極限までシンプルにすることで軽量化を図っているため、バックパックによっては快適さを損なうのを前提とした仕様になっていることもあります。その最たる例が背面パットです。

バックパックは背負った時に体と接する背中が最も蒸れます、登山用のバックパックなどは通気性の高い素材やメッシュを設けているモデルが多く、体と接している部分の汗抜けよくし、不快感を軽減していますが、ULバックパックはそれすらを廃しているモデルも多く、行動中の背中の汗蒸れによる不快感がつきまといます。

Wapta30にはメッシュパットがあるため発汗中の不快感を軽減させてくれます。背中に感じる汗の不快感はゼロにはならないまでも、やはりあるとないとでは大違いでした。

思った以上に容量のあるフロントポケットとサイドポケット

メインコンパートメントの外側に設けられたフロントポケットとサイドポケットは見た目以上の容量があり、これがかなり便利でした。

まず左右のサイドポケットですが、ボトルが2本入る容量。ボトルのサイズを変えて試してみましたが、1Lのボトルと750mlのボトルを入れることができました。

ポケットの上部にはコードがついているため、コードを引けば落下防止にもなります。

フロントポケット素材は本体と同じくALUULA Graflyte™。素材そのものに伸縮性はありませんが、マチ付きのため収納しやすく、ポケットの容量も大きめ。そしてポケットの下部には排水するための穴が3箇所空いており、仮に濡れた道具を押し込んだり、悪天候により雨に打たれた時でもポケットないに水が止まらないよう設計されています。

大容量のフロントポケット。水を排水するための穴が3箇所設けられており、悪天候も想定しで設計されている

フロントポケットとしての容量は大きく、ダブルウォールテントにペグ、グランドシートなどが一式入ってしまうほど。着用するウェアの多い冬なら暑くなって脱いだウェアをぽんぽん入れることもできます。

マチがあるため思った以上の容量がある

フロントポケットとしての容量は大きく、ダブルウォールテントにペグ、グランドシートなどが一式入ってしまうほど。着用するウェアの多い冬ばら行動中に暑くなって脱いだウェアをぽんぽん入れることができます。

バックパックを下ろすことなくアクセス可能なヒップベルトポケット&ボトムポケット

ヒップベルトポケット(左)ボトムポケット(右)

Wapta30は行動し続けることを想定して設計されていることが分かります。その理由として、背負ったままでもアクセスの容易なポケットが多く、ショルダーポケットの他にヒップベルトポケットやボトムポケットがあること。行動食を入れたり、レインウエアを入れたりと使用頻度の高いものや突然の天候悪化でも止まることなく歩き続けることが可能。

長時間歩くことを考えていなくとも、バックパックを背負ったまま休憩する時ってありますよね。そんな時には随所にアクセスしやすいポケットがあることでバックパックを背負う頻度を減らすことができます。

長めに設けられた吹き流しとV字型ストラップ、ディジーチェーンで高い拡張性

長い吹き流しで装備の増減に対応する

テント泊でも日帰り登山でも、荷物が最も多いのが食料を持っている出発時(または補給直後)です。Wapta30はロールトップ式になっており、吹き流しは長めなので荷物の増減に対応しやすくなっています。

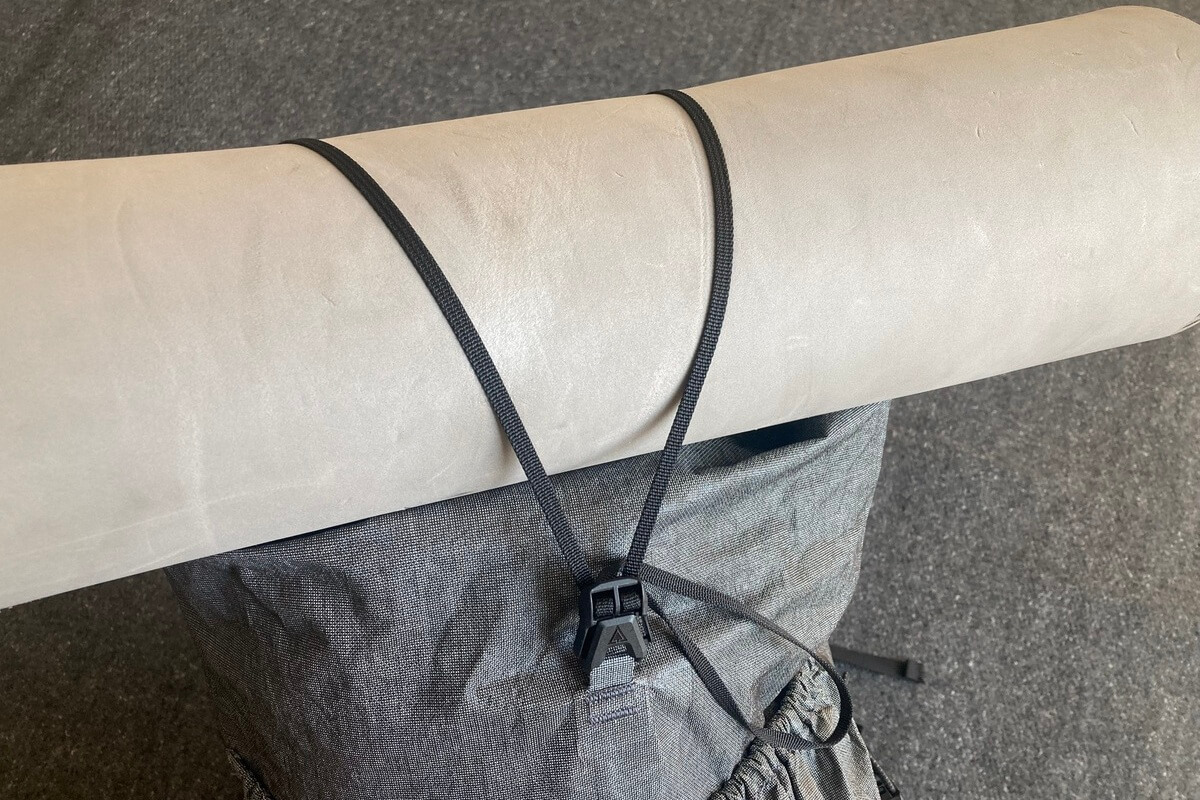

さらにトップにはV字型のストラップ。V字型になっていることで2本のストラップで固定でき、1本よりもホールド力は高く、スリーピングマットやスタッフサック、ウェアなどを安定して固定することができます。

V字型のストラップはギアを安定して固定することが可能

バックパックのサイドとフロントポケットの下にはディジーチェーンが設けられ、バンジーコードなど使えばピッケルやトレッキングポールなどを取り付けることもできます。

筆者はサイドポケットには三脚など撮影機材を収納することが多いため、トレッキングポールが別で取り付けできるソリューションはかなり重宝しています。他にもInsta360(360度カメラ)の取り付けに使ったり、アイデア次第で便利に使うことができました。

ディジーチェーンはアイデア次第で多用途に使用できる

750mlのペットボトルも入るショルダーポケット

左右のショルダーストラップのメッシュポケットには750mlのボトルまで入れることができます。ストレッチが効いているため物を入れても落ちにくく、背負った時のポケットの位置がちょうどいい。Wapta30のショルダーポケットは容量、位置、共に絶妙でした。

これは個人的にかなり便利に感じたところで、ショルダーストラップにメッシュポケットがついているバックパックでもポケットが小さすぎて500mlのボトルすら入らなかったり、サングラスとか小物を入れるのも大変なサイズだったり、背負ってボトルを入れた時に位置が上すぎて使いにくかったりするバックパックもあります。

ちょっとした不便さって結局使わなくなるきっかけになるため、購入前にはしっかりと確認しておきたいところ。

まとめ:ULスタイルは十人十色!あなたにとっての最適解を探す旅は終わらない

ULハイキングは軽さを競うものではありません。とにかく軽量化し、ただ軽くすればいいという話ではなく、自身の体力や知識・経験を活かしながらコンフォータブル(快適で心地よいところ)な領域を見つけ、楽しみながら軽量化し、自分だけの最適解を見つけていくことがULへの最短ルートだと考えます。

許容を超えたULスタイルを目指した結果、ハイキングや登山が楽しめなくなってしまったり、辛さを感じてしまうことがないよう、自身にあった「快適さ」を損なうことなく「足るを知り」ULハイキング(登山)を楽しみましょう!

限定記事や限定イベントを楽しみながらWEBサイトを応援できる、有料メンバーシップをぜひご検討ください!

Yosuke(ヨウスケ)

不便にならない程度に「できるだけ軽く」をモットーにバックパックひとつで行動する人。

春から秋にかけては山奥のイワナを追いかけて渓流へ釣りに。 地上からは見ることのできない絶景を求めて山を歩き。 焚火に癒されたくてキャンプ。 白銀の山で浮遊感を味わいにスノーボード。

20年以上アウトドアを嗜み、一年中アウトドアを自分流に楽しむフリーランスのライター。数十以上のアウトドア系WEB媒体での記事執筆経験をもとに、自身の経験や使ってみて良かった道具を発信していきます。

【忖度なしの自腹レビュー】DURSTON Kakwa 40 革新的な超軽量・高耐久素材「Ultra Fabric」を採用した次世代のハイキングバックパックが完成度高すぎて泣ける

【忖度なしの自腹レビュー】DURSTON Kakwa 40 革新的な超軽量・高耐久素材「Ultra Fabric」を採用した次世代のハイキングバックパックが完成度高すぎて泣ける 【忖度なしの自腹レビュー】DURSTON Iceline Trekking Poles:ありそうでなかった画期的デザイン。超軽量なのに強くて折れにくい、安心感抜群の最先端トレッキングポール

【忖度なしの自腹レビュー】DURSTON Iceline Trekking Poles:ありそうでなかった画期的デザイン。超軽量なのに強くて折れにくい、安心感抜群の最先端トレッキングポール 【忖度なしの自腹レビュー】DURSTON X-Dome 1+ 計算し尽くされたデザインに感動しっぱなし。居住性と携帯性、耐候性すべて揃った自立式ダブルウォールテント

【忖度なしの自腹レビュー】DURSTON X-Dome 1+ 計算し尽くされたデザインに感動しっぱなし。居住性と携帯性、耐候性すべて揃った自立式ダブルウォールテント 【忖度なしの自腹レビュー】DURSTON X-Mid Pro 1 世界中で称賛の嵐が声が止まない次世代軽量テント(シェルター)が革新的な5つ以上の理由

【忖度なしの自腹レビュー】DURSTON X-Mid Pro 1 世界中で称賛の嵐が声が止まない次世代軽量テント(シェルター)が革新的な5つ以上の理由