【2025秋冬】200着以上を比べて選んだ今シーズンの季節・目的別おすすめベースレイヤーと、自分に合った最適な一着の選び方

ようやく肌寒くなってきて、ますます重ね着が重要になってくるこの季節、カギになってくるのはやはりレイヤリングの要としてのベースレイヤーです。

天気や運動量などによって環境の変化が激しい登山では、直接肌に触れる「ファーストレイヤー」であるベースレイヤーは、行動中の快適さに直結する最重要ピースと言っても過言ではありません。

ベースレイヤーに求められる機能は目的によって違うから、部門別にベスト・バイを選出

ベースレイヤーの基本的な役割は、体表面の温度や湿度を一定の快適な状態に保つこと。優れたベースレイヤーは、暑さ・寒さを退け、肌にかいた汗を効率的に吸い上げて外側に発散させてくれます。そのうえで、春秋の軽いハイキングから真夏のランニング、冬山登山、はたまたまったくの普段着向けまで、季節や目的に合わせて素材やデザインなどさまざまな特徴にフォーカスしたモデルが毎年新しく登場しては消えていきます。時代によって流行り廃りもあり、その結果マーケットにはアウトドア愛好家にとって本当に革新的で実用的な極一部のモデルと、それを覆い隠すだいたい似たりよったりの(決して悪いとまではいかない)製品であふれているというのが現実。自分はこれまでおおざっぱに見積もっても100着以上のベースレイヤーを着てきましたが、雰囲気で選んでしまった結果失敗したことも数知れず。これだけ選択肢が広がった現代で、それぞれにとってベストなベースレイヤーを探すことは決して簡単なことではありません。

そこでOutdoor Gearzineでは、市場に出回っているアウトド専門アメーカーによるベースレイヤー225着(2025年秋冬現在)をリストアップし、そこから今シーズンの目的別ベストバイを考察してみました。用途・目的別に8つの部門を設定し、それぞれからベストを選出することで読者の皆さんの使い方にマッチしたモデルを紹介できるようにしてみました。また後半ではこれまでの経験を踏まえて、初めてベースレイヤーを選ぶ人が自分に最適なモデルを選ぶためのチェックポイントについても説明しています。

なお、ここでは各部門で1着ないし2着しか紹介していませんが、その他のベスト候補やそれらを含めた全225着の比較表はメンバーシップの皆さんに公開しています。Outdoor Gearzineのコンテンツは、みなさんのご支援によって支えられています。ご興味のある方はぜひこれを機会にメンバーシップの加入をご検討ください!

すべてのおすすめベースレイヤーと、全225モデルの比較リストは有料メンバーシップ記事で読むことができます

目次

- シーン・用途別おすすめベースレイヤー

- ベスト・オールラウンド部門:ibex WOOLIES PRO TECH Q-ZIP

- ベスト・登山ハイキング部門:【春夏】SmartWool アクティブウルトラライトロングスリーブ / 【秋冬】STATIC FRENZY L/S SHIRTS

- ベスト・アクティブ部門:【春夏】NORRONA senja equaliser lightweight Long sleeve / 【秋冬】THE NORTH FACE エクスペディションドライドットクルー

- ベスト・コストパフォーマンス部門:【春夏】Mountain Hardwear エステロ ロングスリーブ ジップ Tシャツ / 【秋冬】Rab Syncrino Base LS Tee

- ベスト・汎用性部門:HERENESS SMOOTH WOOL T-SHIRT LONG SLEEVE 2

- 季節とアクティビティに合わせて最適なベースレイヤーを合わせよう

- 失敗しないベースレイヤーの選び方:ベースレイヤーを賢く選ぶ5つのポイント

- まとめ:シーンに合わせて使い分けるのを前提に

シーン・用途別おすすめベースレイヤー

ベスト・オールラウンド部門:ibex WOOLIES PRO TECH Q-ZIP

まずは登山やハイキングからクライミング、トレイルランニング、スキー登山、フィッシング、バイクとアクティビティを選ばずに活躍できる、そして春から冬まで1年通して着られる、総合的に高い次元でバランスがよい優等生、総合点No.1ベースレイヤーです。誰かに「ベースレイヤーのおすすめは?」と聞かれたらまずここから考えます。

今シーズンこの部門でのキングは、「ibex WOOLIES PRO TECH」。まさに素材・裁断・縫製・厚みとすべてにおいて高い次元で、通年活躍するベスト・バランスを備えた一着です。何より特筆すべきなのは、素材に独自の紡績構造によって従来のウールの特性を保ちながら、軽量性・速乾性・保温性・通気性・伸縮性・強度を向上させた革新的な繊維「NUYARN」を採用していること。着てみると、ウールの着心地の良さ、ふわっとした軽さ、ストレッチによる動きやすさ、発汗時の素早い速乾性など、冬のアクティブな活動で着た時の快適さは感動ものです。世の中にはウールと化繊の混紡生地は山ほどありますが、ここまでウールの力をより高い次元に引き上げたのはまだNUYARNしか知りません。素材の他にも、パターンや縫製まで非常に高い品質を実現した一着です。現在僕の中でのベスト・ベースレイヤーとして今でも大活躍してくれています。

関連記事

もう一つ、同様にウールの魅力を極力消さずに弱点を補っている注目の素材として「NIKKE AXIO®」が挙げられます。これは日本一の毛織物(ウール)産地、尾州発のニッケテキスタイル社によって開発された糸で、ウールの繊維束の内側にらせん状のフィラメント(ポリエステル繊維)を包み込んだ新しい交撚糸。こちらも従来のウール・ポリエステルの交撚糸と違って、ポリエステル繊維が糸の表面に表れないため、肌触りや質感はウールのままに、速乾性や伸縮性、耐久性を強化できるというスグレモノです。今シーズンはこちらを採用しているベースレイヤーもいくつか登場し、オールラウンドに役立つモデルとして僕の中での注目度が高まりました。

ベスト・登山ハイキング部門:【春夏】SmartWool アクティブウルトラライトロングスリーブ / 【秋冬】STATIC FRENZY L/S SHIRTS

登山ハイキング部門では、基本的にはオールラウンド部門と同じオールラウンドなバランスの良い特徴を備えながら、テントでくつろぐ時間などリラックスしたシーンも含めて1日を通じて快適さを保ち続けてくれる「着心地の良さ」にやや重きを置いたベストモデルを選出しています。

メリノウール製品のトップブランドのひとつ、SmartWool から今シーズン新たに登場した「アクティブウルトラライトロングスリーブ」は、調温・調湿機能と防臭性を備えたウールと、環境に優しく汗が蒸発しても身体を冷やし過ぎないクーリング効果に優れた「テンセル™リヨセル繊維」をブレンドした生地を採用し、メリノウール100%でもなく化繊でもない、夏場でもさわやかな着心地を提供。無理なくフィットする巧みな裁断と縫い目のごろつきを抑えたフラットロックシームなど、作りの丁寧さも間違いない一着です。

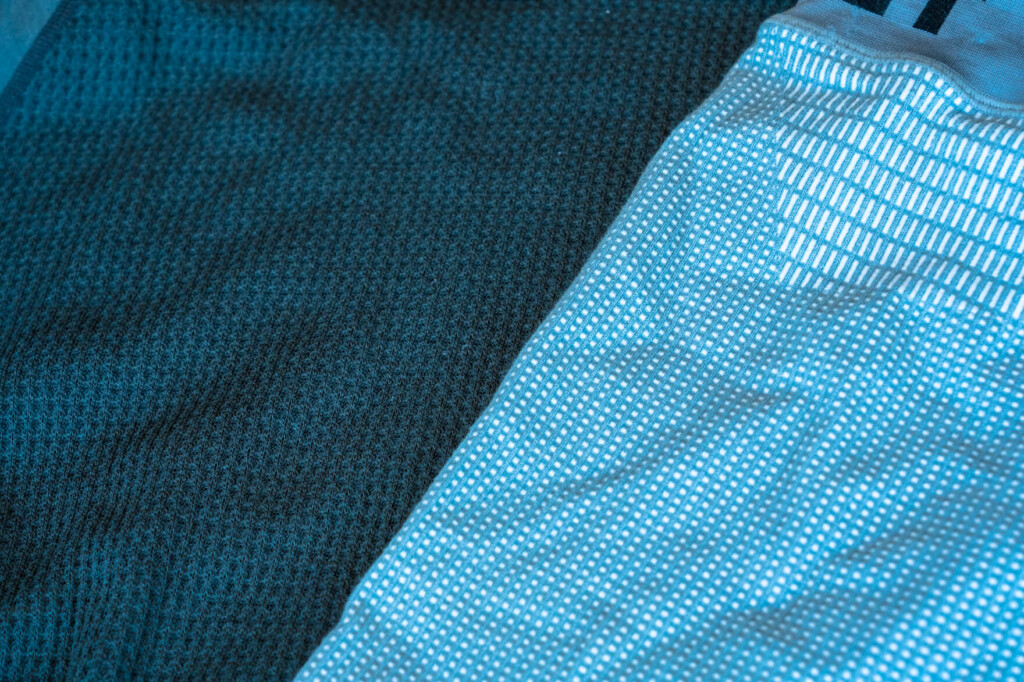

一方秋冬向けでは、特殊な編み方を採用し、肌の触れる裏面にウール、外側の表面にポリエステルという2層構造によって、汗をかくアクティビティに対応しながらウールの保温性と快適な着心地を両立した「STATIC FRENZY L/S SHIRTS」がおすすめ。状況に応じて表裏を逆に着用して汗処理機能を高めるなどバランスをカスタマイズできるという仕組みもおもしろい。

ベスト・アクティブ部門:【春夏】NORRONA senja equaliser lightweight Long sleeve / 【秋冬】THE NORTH FACE エクスペディションドライドットクルー

この部門ではトレイルランやファストパッキング、スキーツーリングといった、とにかく短時間で汗を大量にかくようなアクティビティでも身体の熱がこもりにくく、かいた汗を効率的に外へと排出し、それでいて身体を冷やし過ぎないように一定の温湿度を保っていられるような、アクティブなシーンでの快適性を重視したモデルでのベストを選出します。ここでのポイントは「通気性」「吸汗性」「速乾性」「肌面との立体的な接触」「軽量性」「動きやすさ」「防臭機能」「適度な保温性(秋冬)」「UV耐性」といったところになるでしょう。

各ブランドでさまざまなアプローチがあり、好みもあるのでどれが最も優れているかは一概には言えませんが、個人的にここ数年、春夏に着ているのはNORRONA senja equaliser lightweight Long sleeve、秋冬ではTHE NORTH FACE エクスペディションドライドットクルーがスタメンです。

春夏でのベスト「NORRONA senja equaliser lightweight Long sleeve」は、一部界隈で話題の吸湿速乾素材「Teijin Deltapeak」をメイン生地に採用した一着。圧倒的な軽さとストレッチ性、滑らかでソフトな質感、高い耐摩耗性、優れた速乾性とUVカット機能を兼ね備えたハイテク繊維です。どれだけ汗や水で濡れてもすぐに乾き、なおかつハードに使ってもまったく綻びが出ない強さでここ数年の春夏には手放せない一着となっています。元々トレイルランニング用にデザインされたモデルですが、柔らかさ、軽量性、吸湿性、速乾性を必要とするあらゆるアクティビティに対応すると謳われているように、自分はハイキングにも沢登りにも釣りにも問題なく使えています。

一方秋冬向けのベスト「THE NORTH FACE エクスペディションドライドットクルー」は数年前からこのサイトをはじめとしてさんざん評価されているのでご存じの方も多いかもしれませんが、今年になってもまだこのれを上回るモデルは現れていないように思います。

大量の汗を素早く肌面から引き剝がし効率的に外側へ蒸発させる革新的な技術を用いた「Future Dot Fleece」によって、寒い時期での激しいアクティビティで驚くほどの快適さを提供してくれました。この1枚がスゴイのは、ただ速乾なだけでなく、汗の不快さを肌面に残さないので乾いている最中でも常に肌面をドライでサラサラな状態にしていることです。

関連記事

ベスト・コストパフォーマンス部門:【春夏】Mountain Hardwear エステロ ロングスリーブ ジップ Tシャツ / 【秋冬】Rab Syncrino Base LS Tee

約1万円以下の価格でトップクラスに引けを取らないパフォーマンスを備えたモデルをピックアップ。ちなみにデザインや着心地に関してはほとんど考慮されていません。化繊部門では主に春夏、メリノウール部門では主に秋冬を想定していますが、ここで挙がっているモデルはどれもどちらかというと薄手で通年着用可能なモデルが多いので、1年を通してバリバリ着倒すことができるでしょう。

この中での個人的おすすめですが、化繊では10年近く前から夏のハイキングでかなりお世話になってきたMountain Hardwear エステロ ロングスリーブ ジップ Tシャツ、ウールでは(価格はぎりぎりですが)最高の着心地・動きやすさを兼ね備えたRab Syncrino Base LS Teeです。というかRabのアイテムが相対的にではあれここまで低価格で手に入るなんて、未だにRabの日本価格どうかしてます。

ベスト・汎用性部門:HERENESS SMOOTH WOOL T-SHIRT LONG SLEEVE 2

最後におまけで、多くのモデルの中でも「これなら街中でも十分ロンTとして着られる」と思った、機能性とデザイン性を併せ持ったモデルです。もちろんハイキングでも着られますが、こういったモデルの傾向としてリラックスした着心地であったり、見た目のシルエット重視でやや緩いフィット感であったりするため、ベースレイヤーの重要な役割であるレイヤリング(重ね着)しやすさという意味では(個体差は多少あるものの)基本的には向いていません。なので、日常や穏やかな季節とルートでさっと着るだけならばっちりですが、厳しい登山には正直使いづらいこともおすすめできません。

とはいえ、メリノウールの着心地の良さを毎日の生活に取り入れたいという気持ちは僕も共感できるので、こういったモデルも十分に魅力的ですよね。

季節とアクティビティに合わせて最適なベースレイヤーを合わせよう

以上今シーズンのベストでした。一着で済ませたいならばオールラウンド部門が間違いなくおすすめですが、もし季節・アクティビティごとに使い分けられる人は、それぞれの部門で書いたようなポイントを重視してみると、より適したモデルが見つかるはずです。

かくも奥深いベースレイヤー沼で、それぞれの正解にたどり着くための参考にしてみてください!

その他すべてのおすすめベースレイヤーと、全225モデルの比較リストは有料メンバーシップ記事で

失敗しないベースレイヤーの選び方:ベースレイヤーを賢く選ぶ5つのポイント

はじめに:レイヤリングの基本とベースレイヤーの役割

まずはじめにアウトドアでよく聞くこの「ベースレイヤー」というウェアの基本的な意味や役割から理解していきたいと思います。そのためにまずはアウトドアで快適に過ごすための「レイヤリング」という概念について知っておく必要があります。

レイヤリングとは「重ね着」の意味。コロコロと変わりやすい天気や、暑かったり寒かったりと気まぐれな身体の状態にすばやく適応するためには「上手に重ね着して」細かく調整できるようにすることが最良の方法のひとつであり、この効率的で汎用的なアウトドアでの上手な重ね着の仕方(ルール)がレイヤリングというわけです。正しいレイヤリングは、夏の激しい発汗時や突然の雷雨、あるいは頬を刺すような寒さのなかでも衣服内を一定の状態に保ち、常に気分よく行動することができますが、逆に誤ったレイヤリングでは、いくら高価なアウトドアウェアを着ていたとしても簡単に不快な状態へと陥ってしまいます。そうならないためにもまずは正しいレイヤリングを実践するための簡単な仕組みをぜひ押さえておいてください。

正しいレイヤリングの基本は、以下の3つの各レイヤー(層)が連携して機能することです。適切なレイヤリングによって、すべての層が連携して衣服内の汗(水分)を発散させ、熱を保持し、風や雨から身を守ることができます。

- ベースレイヤー (アンダーウェアレイヤー):肌面から汗を吸い上げ・発散させる

- ミドルレイヤー:身体の熱を蓄え、保温・断熱する(内側からの水分は外側に受け渡す)

- シェルレイヤー:風・雨・雪・冷気から身を守る

厳密にいうとウェアによっては一着で複数の役割をこなしてくれるものありますし、風のない真夏のランニングなど、季節やシチュエーションによってはすべてのレイヤーを重ね着している必要がない場合もあり、これらの機能と役割を理解したうえでシーンに応じて調節するのが賢いレイヤリングといえます。

ここで各レイヤーの基本的な役割をまとめてみます。

| レイヤー | ベースレイヤー | ミドルレイヤー | シェルレイヤー |

|---|---|---|---|

| イメージ |  |  |  |

| 主な役割 |

|

|

|

| 主なウェア |

|

|

|

常に欠かせない最重要レイヤーとしてのベースレイヤー

どんな場合であっても、ベースレイヤーは文字通り「ベース(基礎)」として、あらゆる季節・アクティビティで欠かすことのできないレイヤーです。ベースレイヤー1枚だけで行動することはあっても、肌面にシェルレイヤーだけ着て活動するということはまずあり得ません。かように重要なウェアであるベースレイヤーは、今やさまざまなメーカーから多彩なモデルが発売されていて、何を選べばよいか迷うことも多いでしょう。ここからはそうしたバラエティ豊かなベースレイヤーから自分にピッタリの一着を選ぶための5つのチェックポイントについて説明していきます。

ポイント1:素材 ~化繊とメリノウールの違いを知ろう~

ベースレイヤー選びで最も重要なポイントのひとつは、それがどんな生地でつくられているかという素材選びです。

まず大前提としてアウトドア用のベースレイヤーには、濡れると保温性が失われてしまうような綿の使用は避けなければなりません。代わってよく使われているのが、濡れても保温性を失わず速乾性を備えた素材であるポリエステルやナイロン、ポリプロピレンなどの合成繊維(化繊)、あるいはオーストラリアやニュージーランドで多く生産される羊毛であるメリノウール、そしてこれらウールと化繊の混紡素材の3タイプです(細かくいうと化繊にも種類によって違いがあり、メリノウール以外にもシルク、カシミヤ等の天然繊維やテンセルなどの再生繊維などいろいろありますが、とりあえずはこの化繊とウールという大きな二種類を知っていれば問題なし)。

それぞれの大まかな特徴を下にまとめます。それぞれに向き不向きがあるので、1年中同じ素材が最適という分けではなく、季節やアクティビティに合わせて着分けるのが快適に過ごす秘訣です。

ポイント2:生地の厚み ~季節とアクティビティによって選ぶ~

ベースレイヤーの各モデルは、同じスタイルでも異なる厚みがラインナップされていることが多く、メーカーは生地の厚みを変えることで多様な季節やアクティビティに対応させようとしてます。ちなみに生地の厚みの単位ですが、一般的には分厚く編むほど生地は重くなることから、その生地の1平方メートルあたりのグラム数(g/㎡)で表わすことが多いです。

薄手(ライトウェイト)

夏や発汗の激しいアクティビティに合わせて作られたもので、保温性は少ないものの軽くて通気性と速乾性に優れた厚みです。この薄手の上にもう1枚ベースレイヤーを重ね着することで1年中活躍してくれるという使い方も不可能ではありません。厚みの目安としてはだいたい100 ~ 170 g/㎡前後の範囲。

中厚手(ミッドウェイト)

春・秋のアクティビティを中心に、1年を通して使える最も汎用性の高い厚みです。最初の1着で選ぶならこの厚みがおすすめ。厚みの目安としてはだいたい160 ~ 250 g/㎡前後の範囲。

厚手(ヘヴィーウェイト)

冬場の厳しい寒さに対応する十分な保温性を備えています。ただ水分管理が優先事項ではないため、吸湿発散性はそれほど期待できません。冬には最高の心地よさを提供してくれますが、暖かい季節には暑すぎて着ていられません。厚みの目安としてはだいたい250 g/㎡以上。

個人的な経験では、厳冬期の冬山登山などをするのでなければ厚手のベースレイヤーは正直使い勝手が悪いので急いでそろえる必要はありません。まずはミッドウェイとやライトウェイトの厚みを準備するのがよいでしょう。

ポイント3:形状・編み方・縫製 ~目的に合った作りを選ぶとより快適に~

ベースレイヤーのスタイル(形状)は、主に4つのタイプがあります。それぞれには向いている季節やアクティビティがありますので、それぞれの長所・短所をを以下にまとめてみましたので、ここにある内容を踏まえてよりフィットするスタイルを選択してください。

個人的には半袖(半袖ジップネック)やフーディ―タイプは季節・アクティビティが限定されるためあまり使っていません。なので特にこだわりがなければ登山・ハイキングなどのアウトドアには長袖タイプがおすすめ。首回りの形状は、機能性だけでいえばジップネックタイプが温度調節がしやすく便利なのですが、あわよくば普段着のインナーとしても使いたい場合にはクルーネックタイプの方が使いやすく、そこは悩ましいところです。

| タイプ | 半袖タイプ | 長袖(クルーネック)タイプ | ジップネックタイプ | フーディタイプ |

|---|---|---|---|---|

| イメージ |  |  |  |  |

| 涼しさ | ◎ | △ | ◯ | × |

| 暖かさ | × | ◯ | ◯ | ◎ |

| 温度調節しやすさ | ◯ | △ | ◯ | × |

| 適した季節・アクティビティ |

|

|

|

|

編み方・縫製にひと工夫があるモデルに注目1:ホールガーメント

一着丸ごと立体的に編み上げる無縫製ニットウェア。通気性や肌触り、伸縮性など適所に異なる機能を盛り込んだ複雑な編みで構成されているにもかかわらず、まったく縫い合わせることなく、シームレスに編むことができます。軽くて暖かく通気性があり、縫い目のごろつきもなく、驚く程の着心地とフィット感を実現することができます。

編み方・縫製にひと工夫があるモデルに注目2:立体的な編立

ホールガーメントでも書きましたが、ワッフル地に代表される肌面と布地との間に空気の通り道を作るような立体的な編みにすることで、よりデッドエアを保持しながら、適度な換気効果を提供することができます。

ポイント4:着心地・フィット ~基本は肌に密着するシルエット~

ベースレイヤーのシルエット(フィット)は、若干の差はありますが、身体のラインに沿ったピッタリとしたスリムなものが一般的です。

その理由は大きく2つあります。ひとつは行動中にかいた汗を吸収して肌面から水分を引き剥がし、効率よく蒸発させやすくするために、生地を肌に密着させる必要があるから。もうひとつはレイヤリングを想定しているため、ゆったりダボついたシルエットでは重ね着がしにくいから、といった理由です。

逆にあえてややゆったりシルエットにしているモデルは、リラックスしたときに快適でいられるように意図しているか、日常でも着やすいようにカジュアルに寄せているか、あるいは通気性を重視した夏向けTシャツタイプか、はたまたベースレイヤーにもミドルレイヤーにも使えるようにしているかなど本来の目的+αの意図があると考えられます。いずれにせよこれらのフィット感に唯一の正しい答えはありませんが、そのモデルの狙いと自分の求めている機能とを照らし合わせて検討しましょう。

なお、こうしたシルエットはメーカーのHP等に記載された「スタンダードフィット」や「スリムフィット」「トリムフィット」といった表示からある程度想像できますが、最終的には試着してみて、自分の体型にフィットするか個々人の感覚で判断するのが確実です。

ポイント5:その他細かい機能・特徴 ~より高品質・高機能モデルにある機能を押さえておく~

UVプロテクション

特に夏向けに多いのが、生地に紫外線防止効果が付加されているベースレイヤーです。これは文字通り日焼け止め効果を意味していますが、服を着ていても必要なのか?と思うかもしれません。実際のところ高地や雪等の反射が強い場所で活動するアウトドアでは服の上からでも多少なりとも紫外線の影響を受けてしまいます。このためどうしても日に焼けたくないという人は、特にこのような機能があるモデルを選択することは有効です。

抗菌・防臭

ベースレイヤー、特に化繊モデルは昔から臭いの問題は避けられませんでした。なぜなら一般的な登山では大量の汗をかき、それを何日も着続けなければならないですし、化繊はどうしても繊維の中に汗の残留物や臭気物質が選択しても生地に残り続けてしまうからです。

ただ最近では技術の進化によってある程度臭いの問題から救われる道が見えてきました。

ひとつは「ウール」を配合したベースレイヤーを着ることです。ウールには天然の強力な防臭機能が備わっており、たとえ汗をかいたとしても、乾くと不快な匂いはほぼなくなり、何日着続けても比較的快適に着用することができます。人によっては「1週間着続けても匂わない」と言われるほどで、その意味でもウールは登山用ベースレイヤーとしてこれ以上ない特性を備えているといえます。

もうひとつは、ウールほどではないにしても化繊で消臭機能を搭載したモデルを選ぶことです。例えば生地に練り込まれた銀イオン※による「制菌」機能(モンベル)や、天然の抗菌物質を利用したポリジン防臭加工などを実現した「抗菌防臭ウェア」が主流になりつつあります。逆に言うと、そういった機能が無い化繊モデルについては、臭いの問題には気をつける必要があるということは覚えておいてもよいかもしれません。

※近年サステナビリティの観点から欧米では消臭機能に使われる銀塩などの金属由来原料を避ける動きが進んでいるため、この分野でも新たな環境対応技術への更新が進んでいます。

肌にゴロつかないフラットな縫い目

肌に密着することが前提となるベースレイヤーは、裏地にある縫い目が盛り上がっているとそこに擦れが生じ、バックパックのショルダーハーネスと干渉するなどして不快感や擦れに繋がる可能性があります。こうした擦れに対するケアにきちんと対応しているかどうかは細かいですが重要。

擦れを避けるように縫い目をフラット(平ら)にした「フラットロックシーム」、あるいはショルダーハーネスが当たる肩の頂点部分に縫い目が来ないように裁断パターンを設計するなど、細やかな対応がされているモデルを選ぶようにするとより快適です。

ウールは「洗濯によって縮むかどうか」を重々注意するべし

最後に、ウールのベースレイヤーを購入する人に、ついつい忘れがちなことをお伝えしておきます。昔からウールの衣服は「洗濯機で普通に洗うと縮む」ものでした。それは今でも基本的には変わりません。ウールの表面は「スケール」と呼ばれるウロコ状の層になっており、それが水に濡れると開いた状態になり、洗濯によってスケール同士が絡み合い、縮みが発生するからです。

ただ、最近の高性能なウールは紡績過程において優れた防縮加工が施されており、これらの製品は普通の洗濯機で洗濯することが許されています。もちろんこれらが100%まったく縮まないということはないとは思いますが、少なくとも自分の経験の範囲では洗濯後に着られなくなる(までいかなくとも、明らかに縮んだなと思える)ような大惨事には至りません。

このためついつい最近の山用メリノウールベースレイヤーはどれも何となく洗濯できちゃうものだと思いがちですが、実際にはそんなことはありません。トップレベルのパフォーマンスを見せてくれる製品でも実は縮みやすくて手洗いなどの丁寧なケアが必要だった、ということは決して珍しくないものと思っておきましょう。

できることならこうしたケアが楽な製品の方が何も気にせず他の衣類といっしょに洗えるので、ありがたいことは間違いありません。このためメリノウールのベースレイヤーを選ぶ際には縮みやすさの注意が書いていないかどうかチェックし、できることなら普通に洗濯できるモデルを選ぶようにすると、ケアも楽です。一方で洗濯すると縮む可能性がある場合には、必ずメーカー指定の手入れ方法で洗うようにしましょう。

まとめ:シーンに合わせて使い分けるのを前提に

ベースレイヤーは肌に密着する大事なウェア。季節やアクティビティに合った機能性や保温性を選ぶことが重要です。今回のレビューや選び方のポイントを参考に、さまざまな役割と魅力をもったベースレイヤーに興味をもっていただき、皆さんがそれぞれにピッタリの一枚に出会う助けになれればありがたいことです。もちろんベースレイヤー単体をいくらしっかりしたとしても、その他のミドルレイヤーやシェルレイヤーにも気を配ることをお忘れなく。それでは楽しい山旅を!

【2025秋冬】秋冬アウトドアに欠かせない化繊インサレーション約200モデルから選んだ、用途・こだわり別ベストモデルと失敗しない選び方のポイント

【2025秋冬】秋冬アウトドアに欠かせない化繊インサレーション約200モデルから選んだ、用途・こだわり別ベストモデルと失敗しない選び方のポイント 【2025秋冬】ダウン?化繊?フリース?快適なレイヤリングのカギは素材選びから。登山向けミッドレイヤー(防寒着)のタイプ別ベスト・モデルと、失敗しない選び方のポイント

【2025秋冬】ダウン?化繊?フリース?快適なレイヤリングのカギは素材選びから。登山向けミッドレイヤー(防寒着)のタイプ別ベスト・モデルと、失敗しない選び方のポイント 【忖度なしの自腹比較レビュー】ベースレイヤー40着以上を実際に着比べて選んだ、シーン別・用途別ベスト・バイ

【忖度なしの自腹比較レビュー】ベースレイヤー40着以上を実際に着比べて選んだ、シーン別・用途別ベスト・バイ 比較レビュー:気になるメリノウールのベースレイヤー(アンダーウェア)を着比べてみた

比較レビュー:気になるメリノウールのベースレイヤー(アンダーウェア)を着比べてみた