【2025最新版】実際のフィールドで比較して分かった、用途・目的別おすすめヘッドランプと賢い選び方

登山にも、トレイルランにも。常にどこかに忍ばせておきたいヘッドランプ

登山・キャンプはもちろん、あらゆるアウトドア・アクティビティを楽しむうえで「ヘッドランプ」は地味ですが必携品です。

山の中では道に街灯が立っているわけはなく、ひとたび陽が沈んでしまえば目の前はあっという間に真っ暗闇に。一歩たりとも安全に行動することはできなくなってしまいます。テント泊や御来光を拝むときだけでなく、たとえ日帰りのコースであったとしても緊急用としてヘッドランプは必ず携行するべきアイテムのひとつです。

そんなマストアイテムのヘッドランプは用途や目的・価格別にさまざまなメーカーから多彩なモデルがラインナップされている一方で、機種ごとにはどんな違いがあり、自分にとって一体どれがちょうどいいモデルなのかは、厄介なことに実際のところ使ってみないと分かり難いのが現状。残念ながらこの状況はこのサイトを始めた10年ほど前からもあまり変わっていません。お店の明るい照明の下では、夜の山中で実際にライトを照射した感じを確かめることができないため、微妙な明るさの違いや長時間使っての実用性といった、本当に知りたいことが確かめられない、という悩ましいことになっています。

お店で分からないなら、実際に点けて比べてみるしかない

このサイトでは開設当初の10年前から、市場に出回っているアウトドア用ヘッドランプの代表モデルを自腹で購入し、さまざまな角度から実際に使用してテスト・比較を行なってきました。そこで今回は2025年秋冬までに日本の一般的な流通ルートから購入することができるヘッドランプの中から「これは」というモデルを合計20モデルをピックアップし、実際のフィールドで点けてみたり、ラボでテストしてみたりして、その結果をもとに部門別にベストチョイスをご紹介します。

また後半ではそうしたヘッドランプをお店で賢く選ぶために知っておきたいポイントを解説しています。

なお、この記事でのテストは当サイトが独自の方法で可能な限り厳密に行っていますが、結果について客観性や再現性を保証するものではありません。ただ、どのメーカーにも依存せず自腹で購入してほぼ同条件で使い比べたテストとレビューという意味では、ヘッドランプ選びに役には立つものだと考えています。みなさんのヘッドランプ選びの参考になればと思います。

目次

- 用途・目的別 2025年のベスト・ヘッドランプ

- 照射力・機能・フィット感、すべてがバランスよく優れたベスト・ヘッドランプ:PETZL スイフトRL / Black Diamond ストーム500-R

- とにかく明るさを求める人におすすめの高出力なベスト・ヘッドランプ:PETZL NAO RL / LEDLENSER HF6R Core / Black Diamond ディスタンス1500

- 暗闇で長時間行動する人、明るさと電池寿命を優先したい人向けにおすすめのベスト・ヘッドランプ:LEDLENSER NEO9R / Black Diamond ストーム500-R / Black Diamond ディスタンスLT1100

- とにかく「軽さ」優先。その中でもなるべく明るくて使いやすい、ライト&ファスト向けヘッドランプ:milestone MS-G3

- トレイルランやランニングに最適な機能と実用性を備えたベスト・ヘッドランプ:PETZL NAO RL / Black Diamond ディスタンス1500

- 「このパフォーマンスでこの価格はありえない」コストパフォーマンスのいいヘッドランプ:PETZL ティキナ / モンベル リチャージャブル パワーヘッドランプ

- 今回比較したヘッドランプの性能比較表

- 7ステップで誰もが間違いのない1点に出会える、賢いヘッドランプの選び方

- まとめ

用途・目的別 2025年のベスト・ヘッドランプ

まずは OutdoorGearzine編集部がフィールドテストした結果、「このアクティビティにはこれ」「ここにこだわるならこれ」といった、目的・用途別のベストモデルを紹介します。

テストにあたって

そもそもヘッドランプの評価をするってどうするか?もちろんこれは点けてみるということに尽きます。ただ、ヘッドランプを必要とするシーンはさまざまんで、評価するポイントも変わってきます。そこでこのサイトでは2024年の秋から2025年にかけて、以下のような3種類のタイプのテストを実施してきました。

- 外からの光をシャットアウトした真っ暗な室内で定量的な比較(明かりの強さ、広がり方、電池寿命など)

- 真夜中のトレイルを歩く時の見やすさ、着け心地

- 地図や室内等、近い場所を照らしたときの見やすさ

- 衝撃や防水性のチェック

明るさの測定にはCIE(国際照明委員会)規格に準拠した照度計を使用。テストはできる限り厳密に行っていますが、どうしても計測結果にある程度誤差が生じてしまうのはやむを得ず、このため後ほど示す測定結果では絶対的な数字ではなく、各アイテム間での相対的な差異に着目してください。

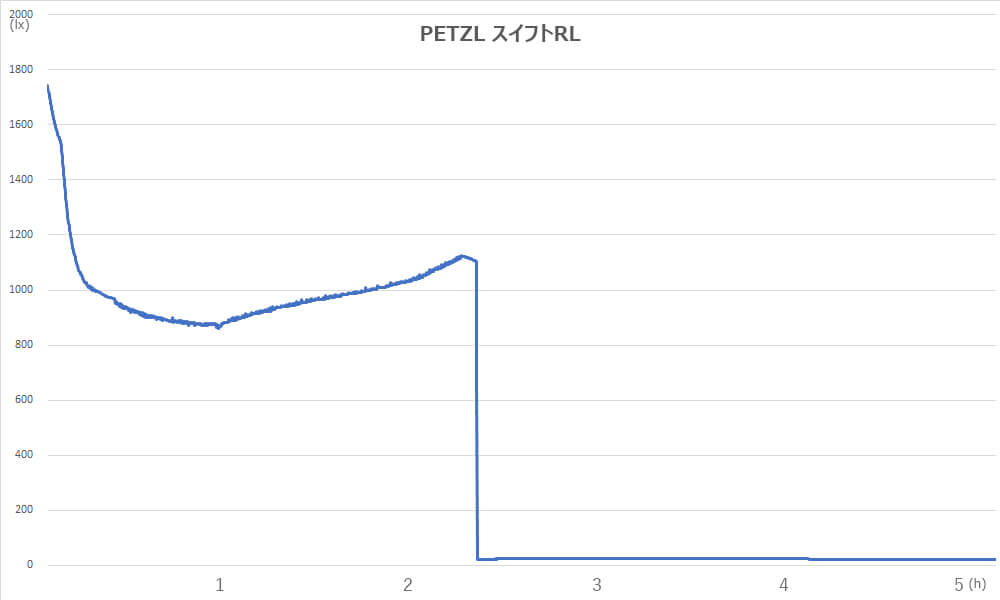

照射力・機能・フィット感、すべてがバランスよく優れたベスト・ヘッドランプ:PETZL スイフトRL / Black Diamond ストーム500-R

PETZL スイフトRL

テストした中で最もバランスの取れたヘッドランプはPETZL スイフトRLです。これさえ持っていればどんなアウトドアアクティビティも「明かり」に対しては安心。自信をもっておすすめすることができます。

強モードで700ルーメン、最大で900ルーメンの光量は暗闇の中をしっかりと照射してくれ、ミックスビームが遠距離と近距離をまんべんなく照らしてくれるので安心感抜群。状況に応じて光量とビームパターンを自動で調整してくれるリアクティブライティングテクノロジーが搭載されており、どんな時も最適な明るさを維持でき、バッテリー消費も節約することが可能。

文句なしの機能を備えつつ、重量は100gと意外と軽量で、二股に分かれたヘッドバンドが高いフィット感を提供してくれるため長時間の装着でも疲れません。

価格がやや高めですが、暗闇の中、安心して活動できることを考えると、かけてもいいコストであると言えます。

PETZL スイフトRLの使用感についてはより詳しいレビュー記事がありますのでそちらもご覧ください。

関連記事

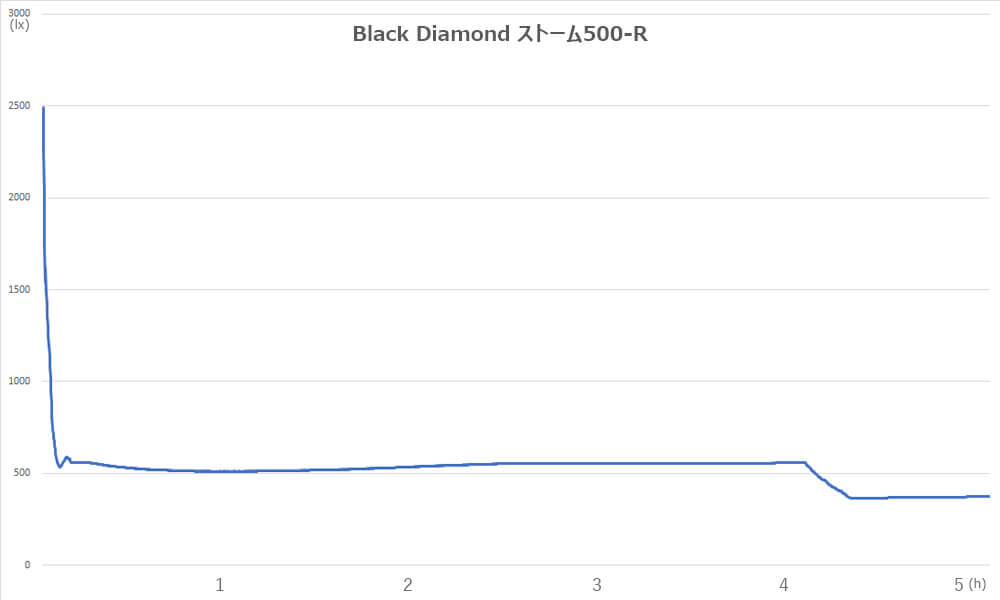

Black Diamond ストーム500-R

電池:リチウムイオン充電池(2400mAh)

MAX照射力:500ルーメン

MAX照射距離:高照度100m

照射時間:高照度7時間

文句なしのパフォーマンスとオールラウンドなバランスの良さ見せてくれたもうひとつのヘッドランプがBlack Diamond ストーム500-R。スイフトRLほどの複雑な機能は搭載されていないものの、500ルーメンの光量とリフレクターによる照射力の高さに、長時間明るさが落ちない2400mAhの大容量バッテリー、さらに防水防塵等級は最高レベルIp67と、スキのない総合力の高さを見せています。過酷な環境下での長時間の活動をするような時には頼りになるヘッドランプです。名前に「ストーム」と付くのも納得。

説明書には書いてありませんが、モバイルバッテリーに繋いで給電しながら利用可能で(実証済み)より長時間の間、最大光量を維持しながら行動することが可能です。

明るさの無段階調節、ストロボ、赤/緑/青色LEDと多彩な照射モードが搭載されていることから、オールラウンドに使うことのできるヘッドランプです。

とにかく明るさを求める人におすすめの高出力なベスト・ヘッドランプ:PETZL NAO RL / LEDLENSER HF6R Core / Black Diamond ディスタンス1500

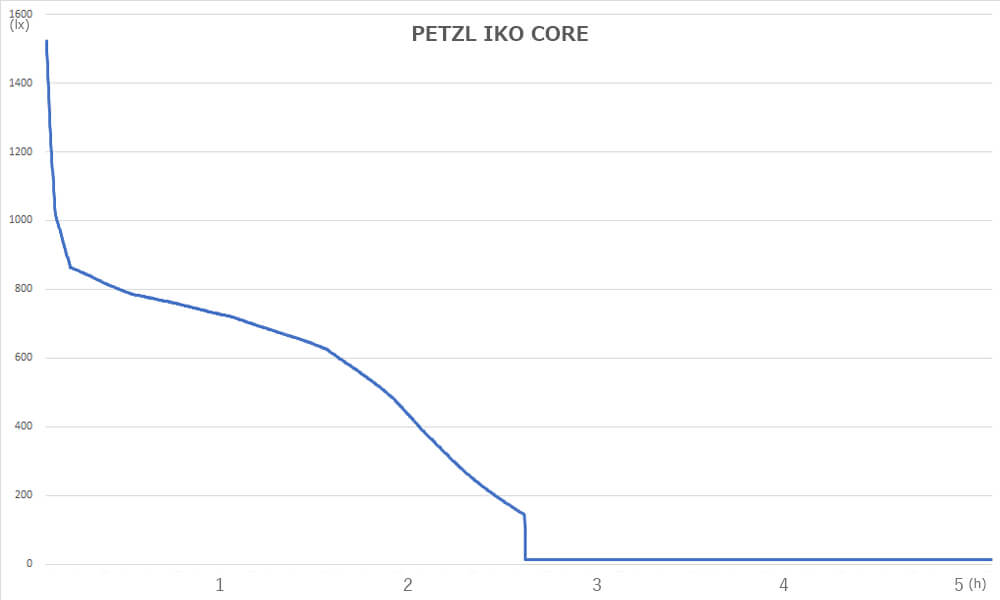

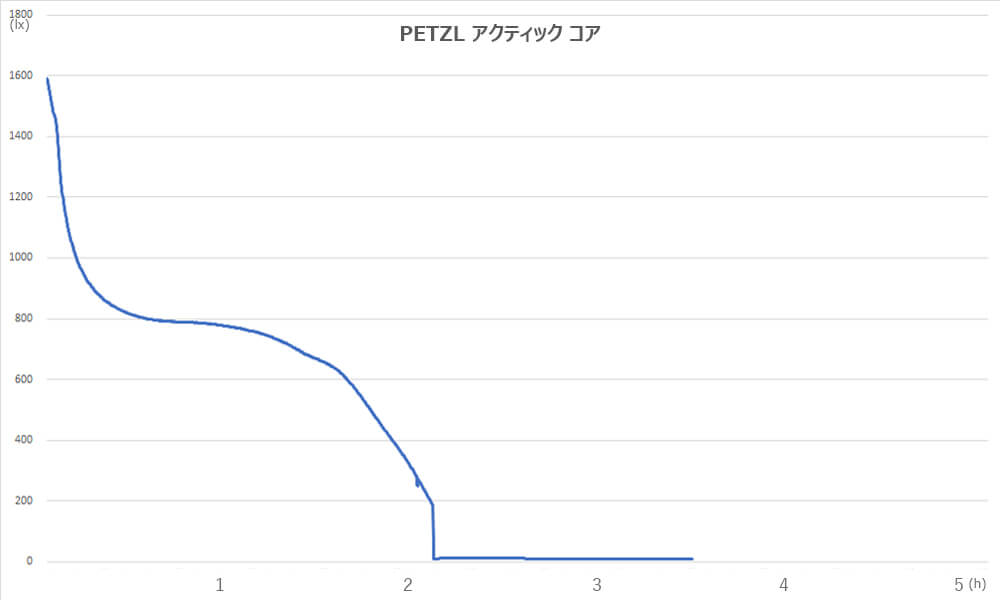

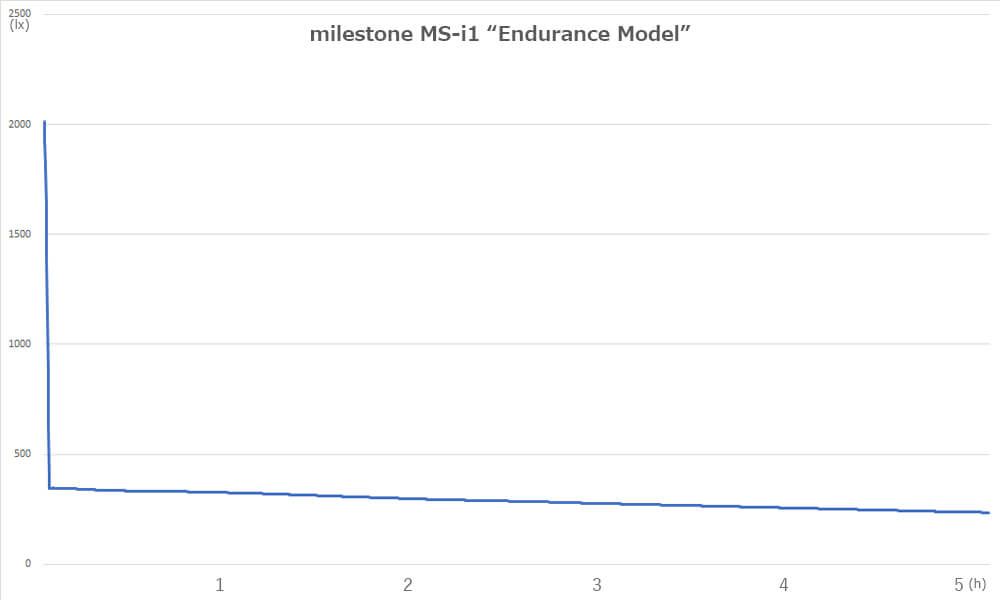

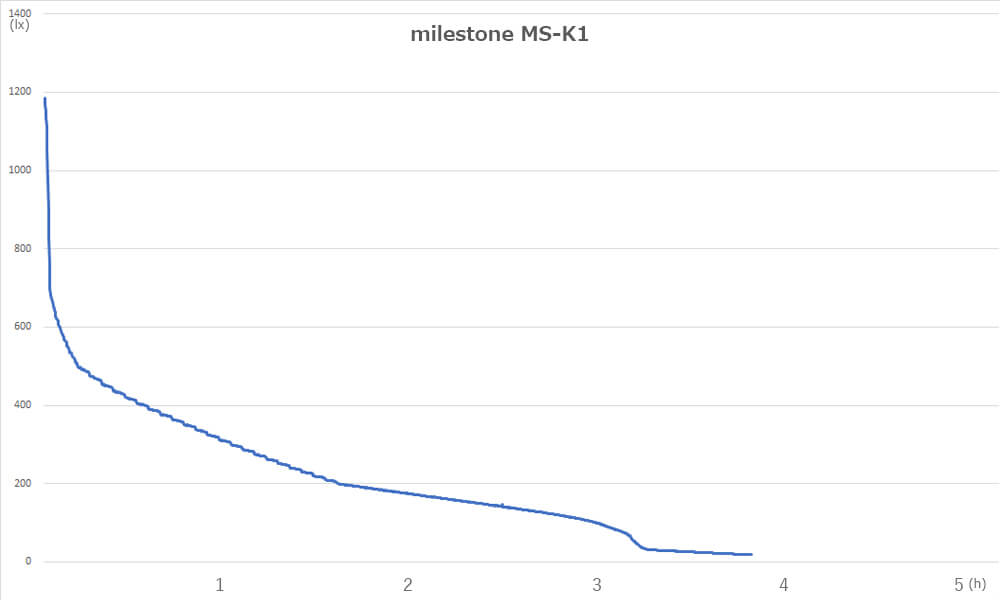

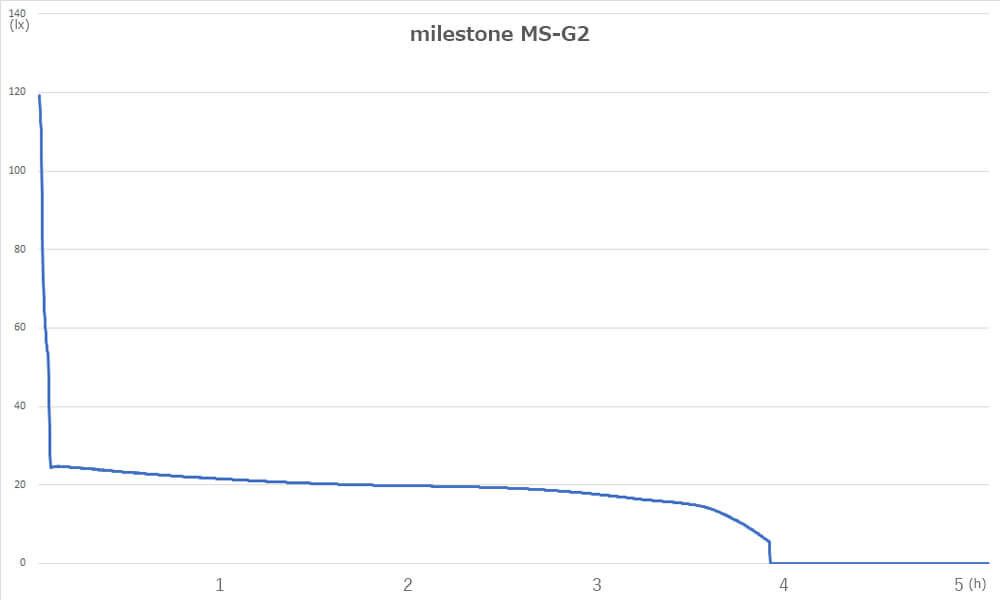

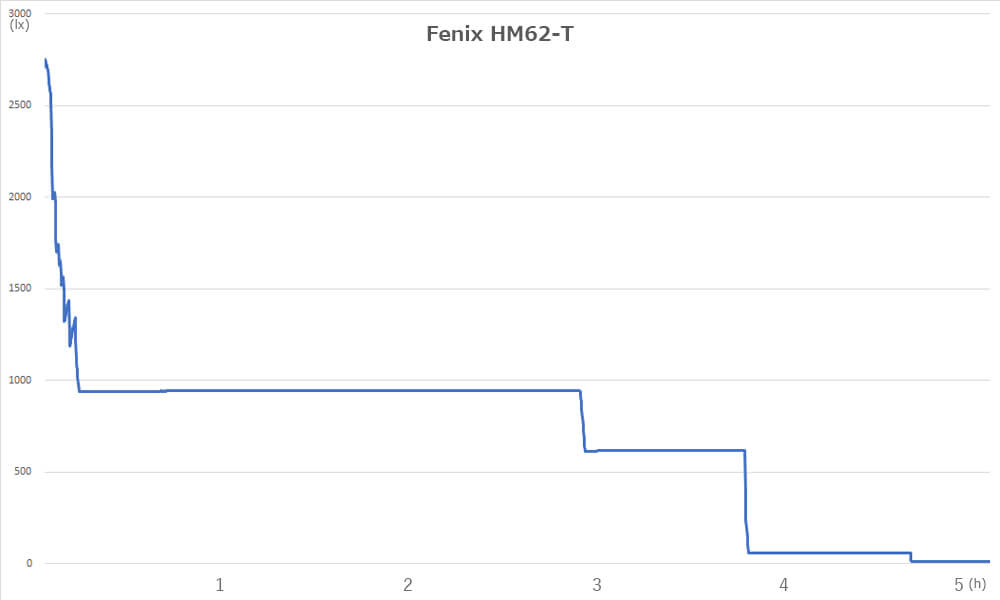

バッテリーがフルの状態での点灯直後の光量が高くとも、その最大光量はたいていの場合長くは維持できす、点灯後すぐに低下していってしまいます。この傾向は全てのヘッドランプに言えることです。長時間の行動を前提とした場合、点灯直後の照射力がいくら強くとも持続できなければその効果はほとんど意味を成しません。

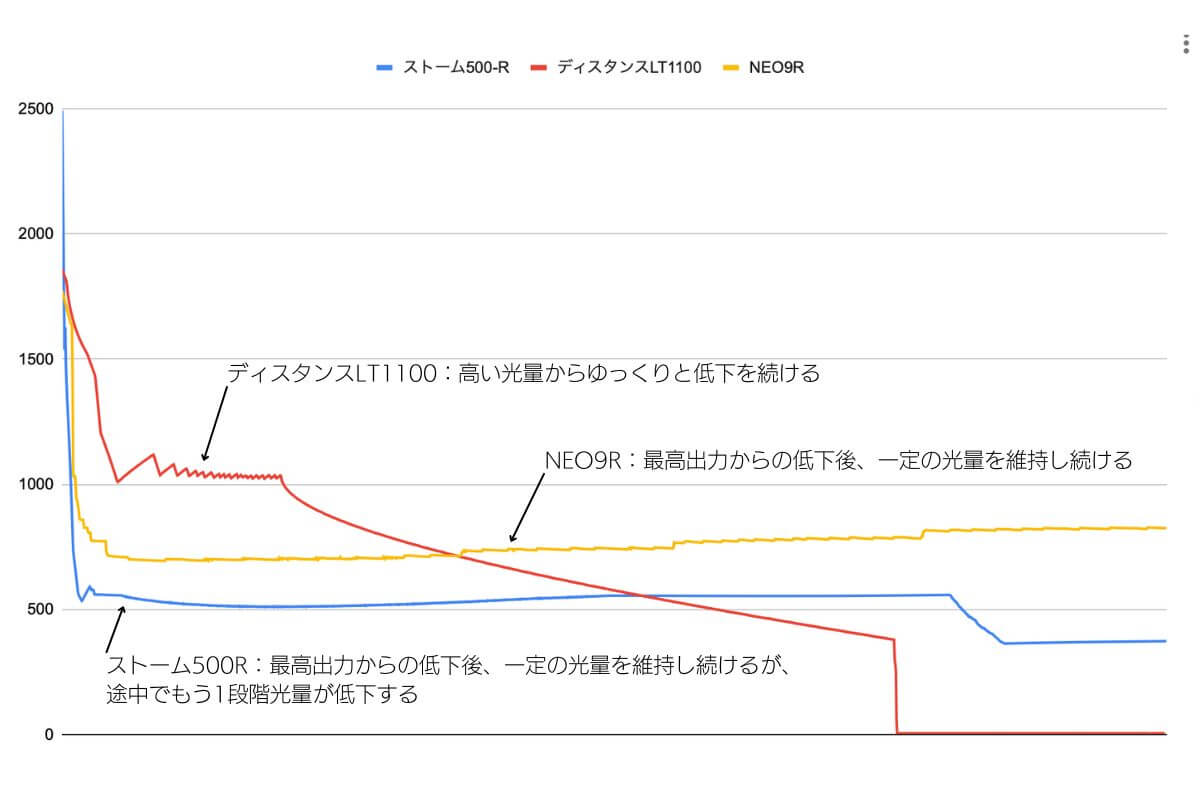

さらに補足させていただくと、照射力の低下傾向もヘッドランプによって特性が現れます、一定の時間が経過すると一気に低下するヘッドランプもあれば、時間の経過と共に徐々に低下していくヘッドランプもあり、こればかりはユーザの使い方によって良し悪しは変わってくるところ。

それを踏まえて、明るさ部門では高い光量(明るさ)をどれくらいの時間キープできるのかを加味した上で選定しました。

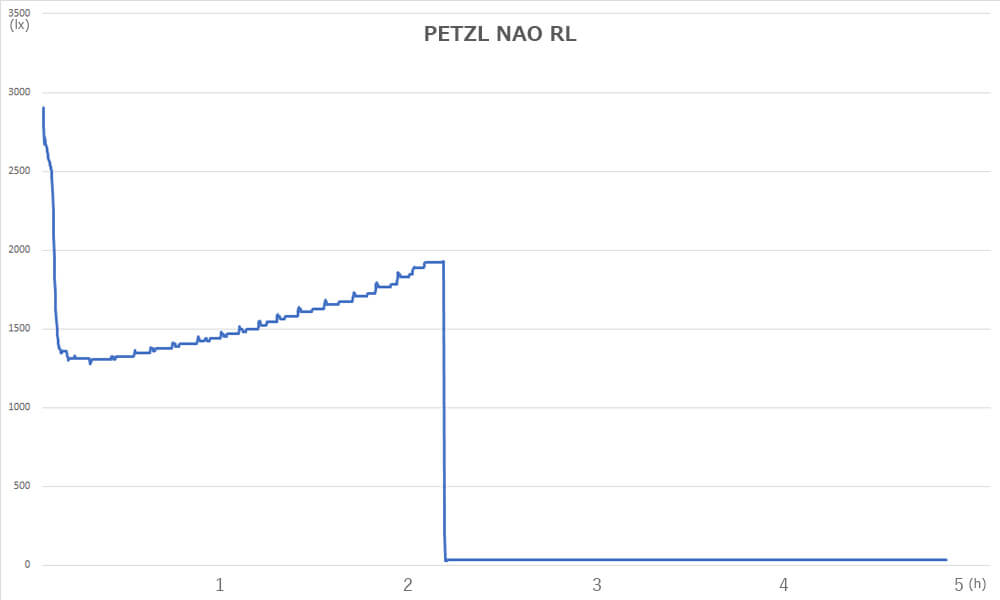

PETZL NAO RL

独自テストにおいて、ぶっちぎりに明るかったのは「PETZL NAO RL」。高い光量の持続時間も長く、明るさ部門のベストチョイス・ヘッドランプです。

PETZL NAO RL

スタンダードモードで900ルーメン、リアクティブライティングモードで最高1500ルーメンの光量を出力。そしてその基本的な高出力が2時間以上は持ちます(下はハイパワーモードで照射し続けたグラフ)。

光センサーを搭載し、状況に合わせ光量を調整するリアクティブライティングモードは数値以上の明るさを提供してくれ、尚且つ高い光量を長時間維持できるPETZL NAO RLはとにかく明るいヘッドランプを探している人に自信をもっておすすめできる一本です。

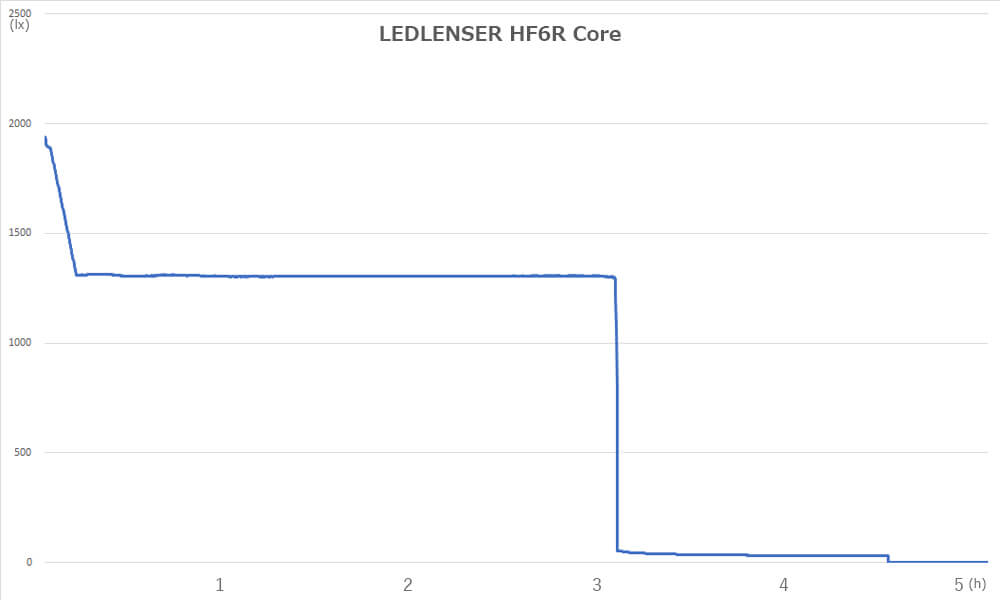

LEDLENSER HF6R Core

明るさ部門でベストチョイスのNAO RLに並んでおすすめできるのがLEDLENSER HF6R Coreです。

正直、PETZL NAO RLとの甲乙を付け難かったヘッドランプで、明るさこそNAO RLに軍配が上がるものの、光量を維持する時間はLEDLENSER HF6R Coreの方が上でした。

照射範囲をフォーカスできる機能もすばらしく、状況に合わせて最適な照射に変更が容易にできることから非常におすすめです。なおこちらは今回ピックアップできなかったものの、シリーズラインナップの中にさらに強力な「HF8R Core」もあり、おそらくそちらの方はさらに明るさ重視の方に刺さるモデルのはずです。

HF6R Coreについてより詳しく知りたい方は個別レビュー記事もありますのでぜひご覧ください。

関連記事

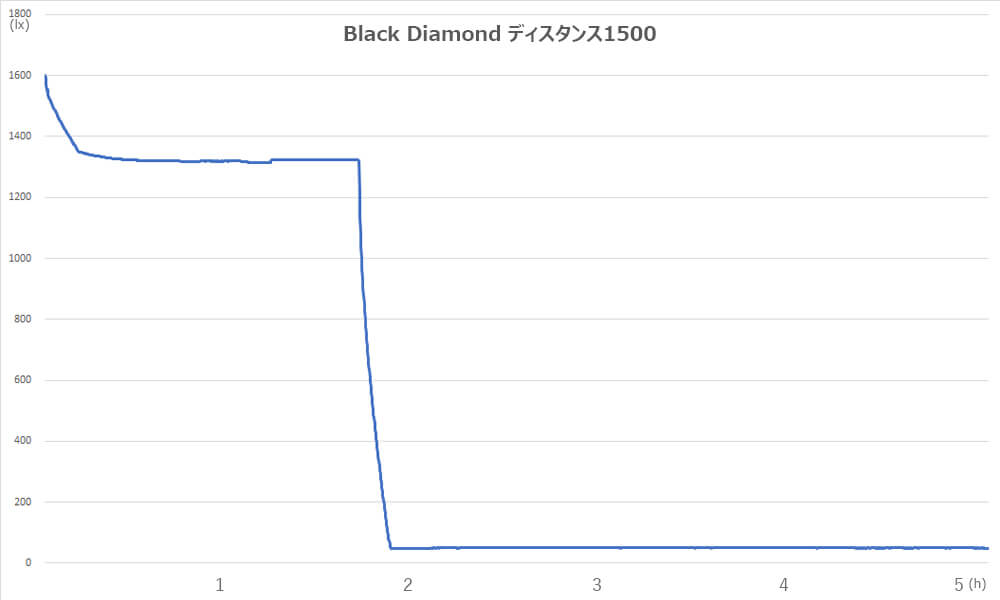

Black Diamond ディスタンス1500

最後にBlack Diamond ディスタンス1500も、高い出力と質の高いビームを備えたおすすめモデルです。

トレイルランニング向けに設計した高出力ヘッドランプは、携行するには重すぎるので登山に使いたいとは思いませんが、夜間に常に身に着けて短時間使うのであれば、その最大1500ルーメンという桁違いの明るい光が真夜中でも周囲をまぶしいほど照らしてくれ、まるで日中のように道を示してくれます。

ディスタンス1500に関しては別途、詳しくレビューしていますのでそちらをご覧ください。

関連記事

暗闇で長時間行動する人、明るさと電池寿命を優先したい人向けにおすすめのベスト・ヘッドランプ:LEDLENSER NEO9R / Black Diamond ストーム500-R / Black Diamond ディスタンスLT1100

スイッチを入れてから何時間、実用的な明るさで点灯し続けられるか。持久力勝負のバッテリー部門ですが、こちも定義するのは簡単ではありません。

例えば、明るさが500ルーメンのヘッドランプが二つあったとし、一つは200ルーメンの光量を5時間維持でき、もう一つは20ルーメンに低下してしまうものの、10時間もの間点灯できるヘッドランプがあったとします。

単純に「長時間」点灯しているヘッドランプであれば後者に軍配が上がりますが、実際に行動時に使いやすいのは200ルーメンの明るさを維持してくれるヘッドランプではないでしょうか。

少なくとも暗闇で長時間行動するのであれば明るさをキープしてくれるヘッドランプの方がいいでしょう。

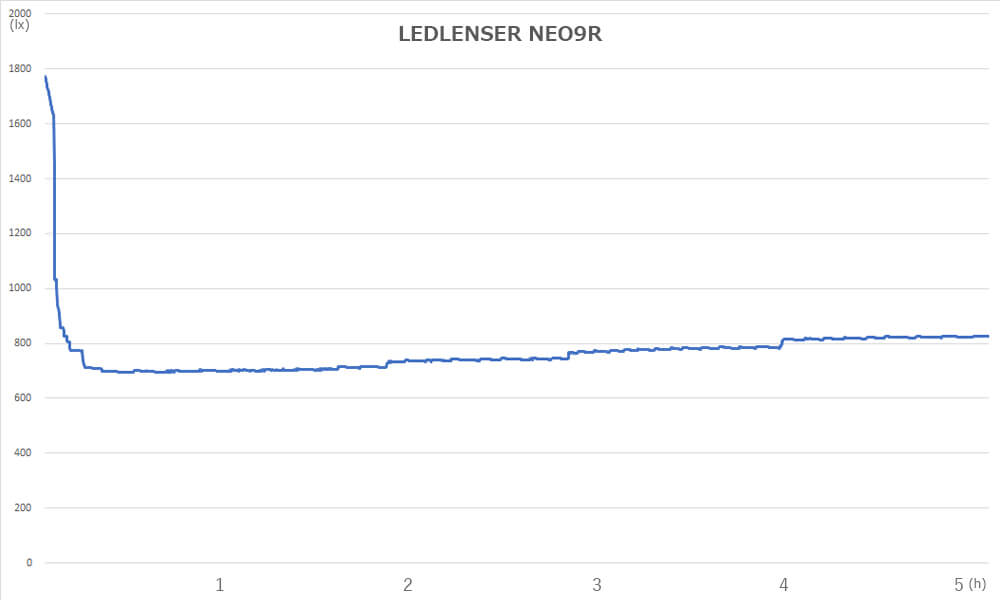

LEDLENSER NEO9R

その上でバッテリー部門のベストチョイスヘッドランプ、3点のうちのひとつは「LEDLENSER NEO9R」です。

LEDLENSER NEO9Rは点灯後、最大出力こそ低下しまいますが、そこからの光量の維持がすごく、もっとも長い時間、明るさをキープするヘッドランプでした。長時間行動する人にとって最適なヘッドランプです。バッテリー分離式のため、荷重が分散され、長い時間の装着でも疲労を感じにくいのもおすすめポイントです。

電池:リチウムイオン充電池(3000mAh)

MAX照射力:600(ブースト時1200)ルーメン

MAX照射距離:120m(ブースト時200m)

照射時間:5時間(パワーモード)

Black Diamond ストーム500-R

ベスト・長寿命モデルのもう1点は、Black Diamond ストーム500-R。こちらも光量を長く維持することができたヘッドランプです。ストーム500-Rはオールラウンド部門に続き再選となります。そこでも解説した通り、大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、プリズム効果を生む全内部反射レンズが光量以上の出力を実現。その実力は高く、光量の持続も長いため、暗闇の中を長く歩く人にとって頼りになるヘッドランプでしょう。

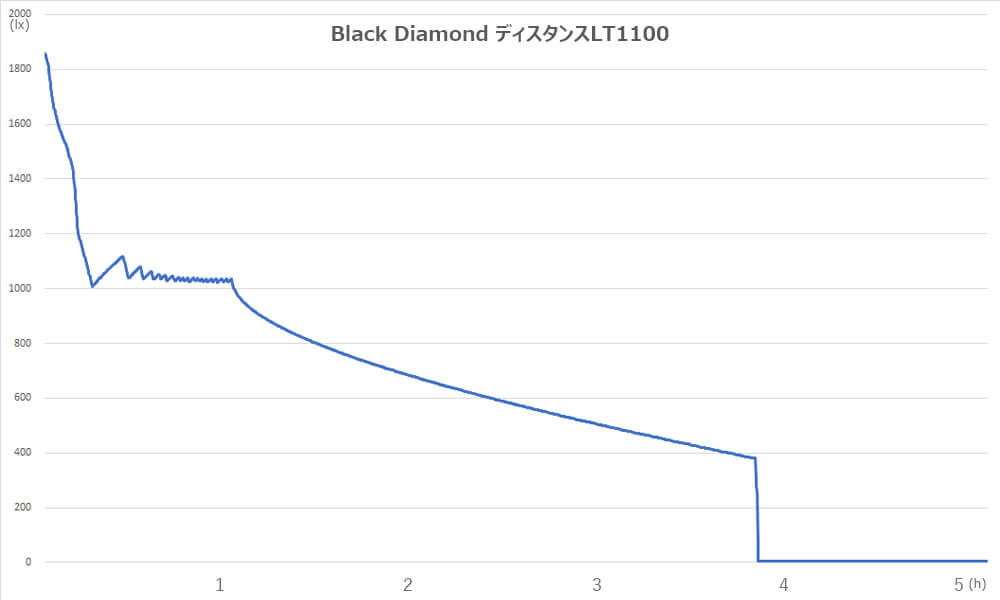

Black Diamond ディスタンスLT1100

またBlack Diamondからはもうひとつ、Black Diamond ディスタンスLT1100も非常に高いパフォーマンスを発揮しました。ディスタンスLT1100の特性ですが、一定の光量を維持するのではなく、点灯からゆっくりと出力低下を続けます。最高出力か低下スピードはゆっくりで、その時間は長く、長時間の行動での使用に適しています。

ディスタンスLT1100は新しくなった薄型のライトユニット構造により、ライトを下に傾けても重心の位置が変わらないためブレにくく、安定して装着できるのもポイント。

ディスタンスLT1100に関しては別途、詳しくレビューしていますのでそちらをご覧ください。

関連記事

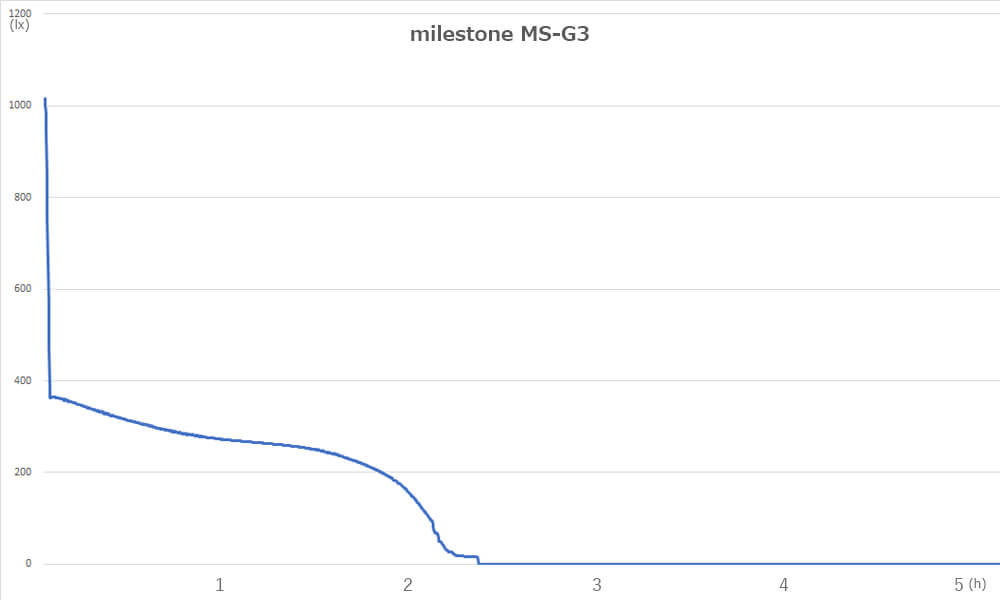

とにかく「軽さ」優先。その中でもなるべく明るくて使いやすい、ライト&ファスト向けヘッドランプ:milestone MS-G3

milestone MS-G3

最軽量クラスのヘッドランプは20g台からあります。その類のヘッドランプは明るさとしては不十分で、エマージェンシー用や、夜間行動をしない時などの使用がメインになってきます。

夜間行動をすることを想定し、しっかりとした照射力を備えたヘッドランプで「軽さ」も大満足なのがmilestone MS-G3です。

重量48gでありながら光量420ルーメンのバランスのとれたビームがトレイルをしっかりと照らしてくれます。軽量だからって不便なんてことは全くなく、明るさは無段階で調整可能な上、電球色、赤色モードも備えているため、状況に合わせて使い分けできる優れもの。

モバイルバッテリーに繋いで給電しながらの使用ができるので長時間の行動が可能。48gという軽さは長時間装着するようなシーンであっても全く疲れません。

MS-G3についてより詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください。

関連記事

トレイルランやランニングに最適な機能と実用性を備えたベスト・ヘッドランプ:PETZL NAO RL / Black Diamond ディスタンス1500

PETZL NAO RL

明るさ部門に続きトレイルランニング部門でも再選となったのは、やはりこの分野で長い実績を誇る「PETZL NAO RL」。

ハイパフォーマンスながらも重量は145gで、バッテリーが後頭部に配置されていることから実際の体感重量はより軽く感じることができます。光センサーを搭載し、状況に合わせ光量を調整するリアクティブライティングモードにより光量の最適化とバッテリー消費を抑える仕事をオートで担ってくれるため、走ることに集中することができます。

後頭部のバッテリーに搭載された赤色光により夜間の視認性を高め、さらには別のデバイスへの供給も可能なモバイルバッテリーとしても使用可能。これによりサブのバッテリーの用途は広がるでしょう。

後頭部で二股に分かれたヘッドバンドは高いフィット力を提供し、激しい運動時においても安定したホールド力を発揮してくれます。

Black Diamond ディスタンス1500

奇しくも明るさ部門で選出した二機種がトレイルランニング部門でもベストに選ばれました。ここ数年の「バッテリーの大容量・軽量化」と、「ライトユニットの薄型化」が進んだことが多分に影響していると思われます。とにかく明るいだけでなく、バッテリー位置を後頭部に逃がすなどして走っている時のブレも少なくなり、フィット感の高いバンドと相まって高出力とブレにくさを両立しているところがランニング向けモデルとして理想的。さらに背面にはリアフラッシャーライトがついて安全面にも配慮されています。

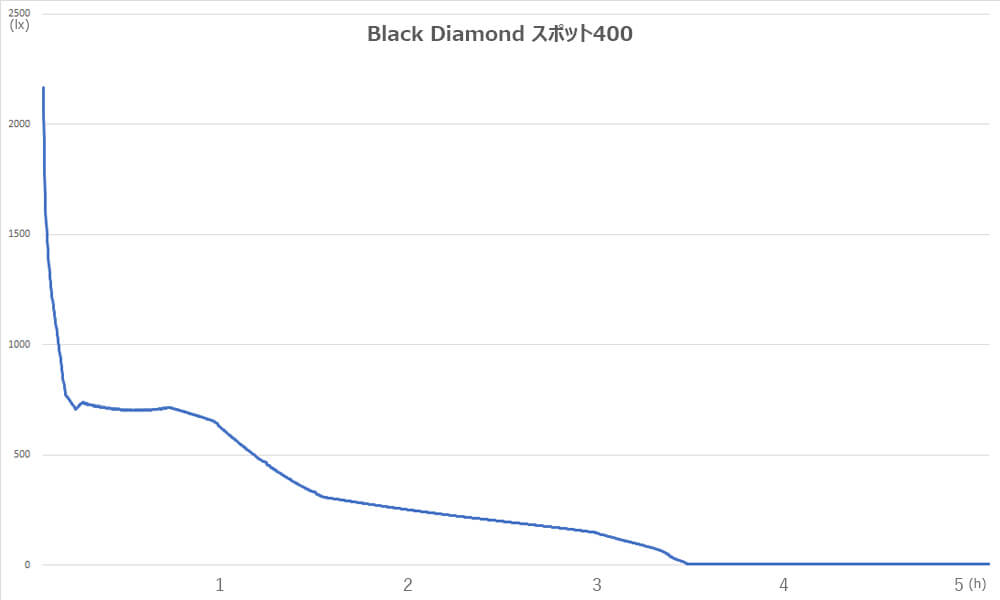

「このパフォーマンスでこの価格はありえない」コストパフォーマンスのいいヘッドランプ:PETZL ティキナ / モンベル リチャージャブル パワーヘッドランプ

「コストパフォーマンス」と聞くと、単純に低価格のヘッドランプを想像してしまいがち、紹介してもいいのですが、それであれば誰でも調べれば分かることですし、本体価格だけではなくもう少しだけ深く考えてみます。

テストしたヘッドランプの本体価格に対し、1ルーメンあたりの価格はいくらになるのかを調べたところ、本体価格が安価なヘッドランプが必ずしもコスパのいいヘッドランプとは言えないことが分かりました。

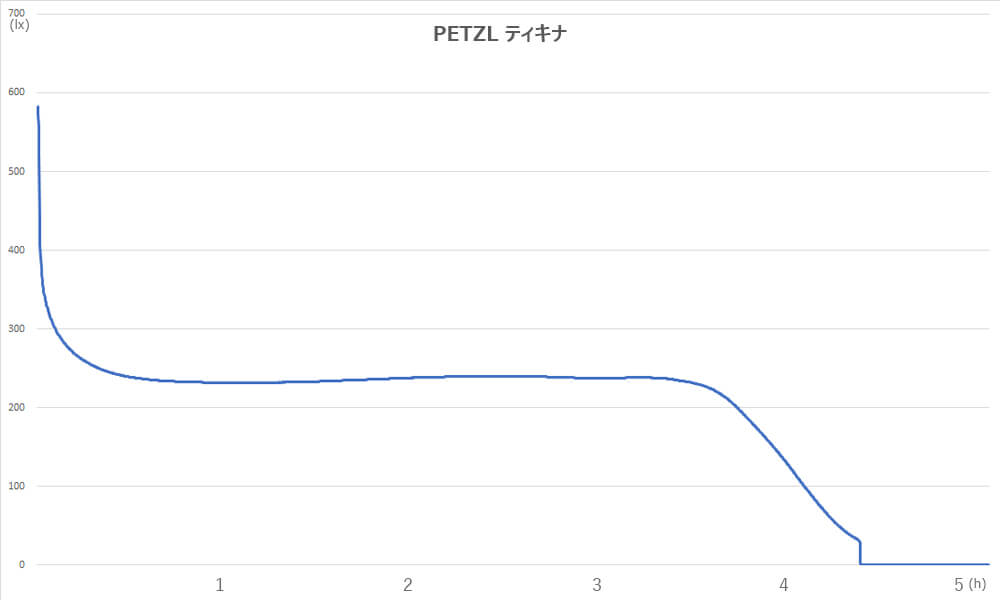

PETZL ティキナ

ベースの本体価格と1ルーメンあたりの価格を加味した上で、もっともコストパフォーマンスのよかったヘッドランプは「PETZL ティキナ」です。1ルーメンあたりの価格は11.8円です。

本体価格が3,850円(税込)と4,000円でお釣りが来る値段設定でありながら、300ルーメンの光量は暗闇で歩行レベルの活動を安心して行うことができ、ワイドビームがトレイルの視認性を高めてくれます。ティキナの持つ機能を考えると価格に対しての性能が高く、できるだけコストを抑えつつも高い性能を求める人におすすめのヘッドランプです。

ティキナの重量は92gで、コンパクトさも合格点。メインのヘッドランプとは別にサブとして忍ばせておくにもおすすめ。

夜間行動を伴わない山行やアウトドアアクティビティでも、バックパックにティキナを忍ばせておけば安心です。これから登山やハイキングを始める人にとってもエントリーモデルのヘッドランプとしてぴったりです。

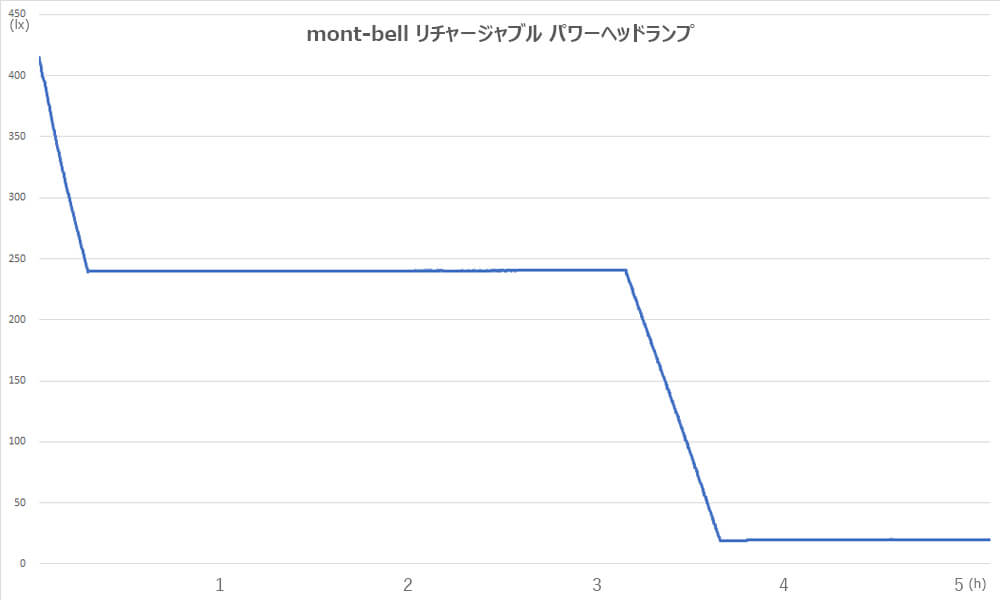

モンベル リチャージャブル パワーヘッドランプ

モンベル リチャージャブル パワーヘッドランプもかなりコストパフォーマンスが優秀でした。本体価格はティキナよりも少し高い4,290円(税込)ながら、光量は300ルーメンとティキナと同じで、夜間歩行が行えるレベル。1800mAのバッテリーを搭載し、充電して繰り返し使うことができるのはリチャージャブル パワーヘッドランプの魅力です。バッテリー搭載のヘッドランプとしてはもっともコストパフォーマンスの高いヘッドランプと言えるでしょう。1ルーメンあたりの価格は14.3円です。

今回比較したヘッドランプの性能比較表

今回比較するためにテストしたヘッドランプの性能を比較できるようリストにしました。

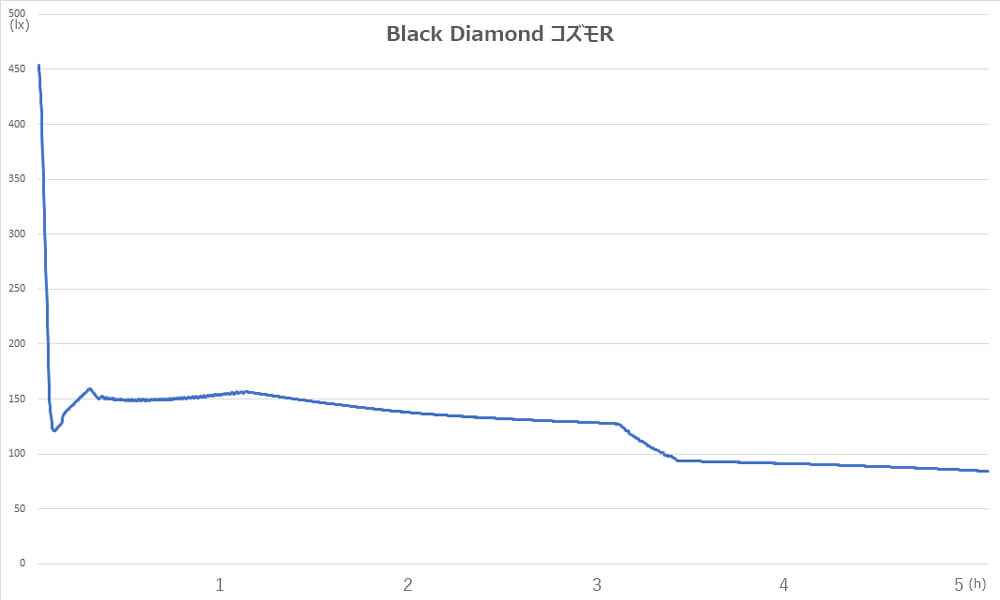

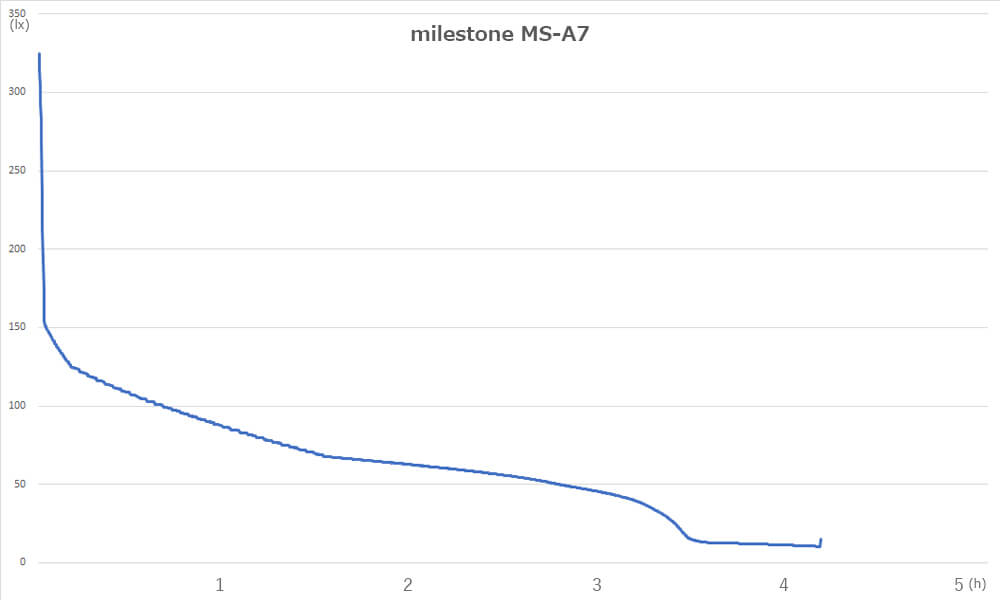

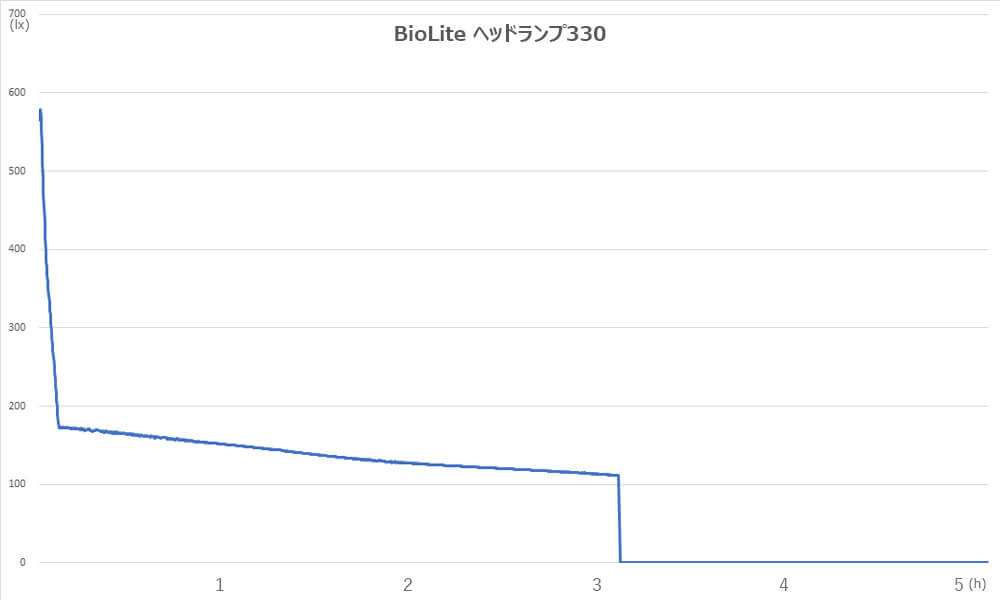

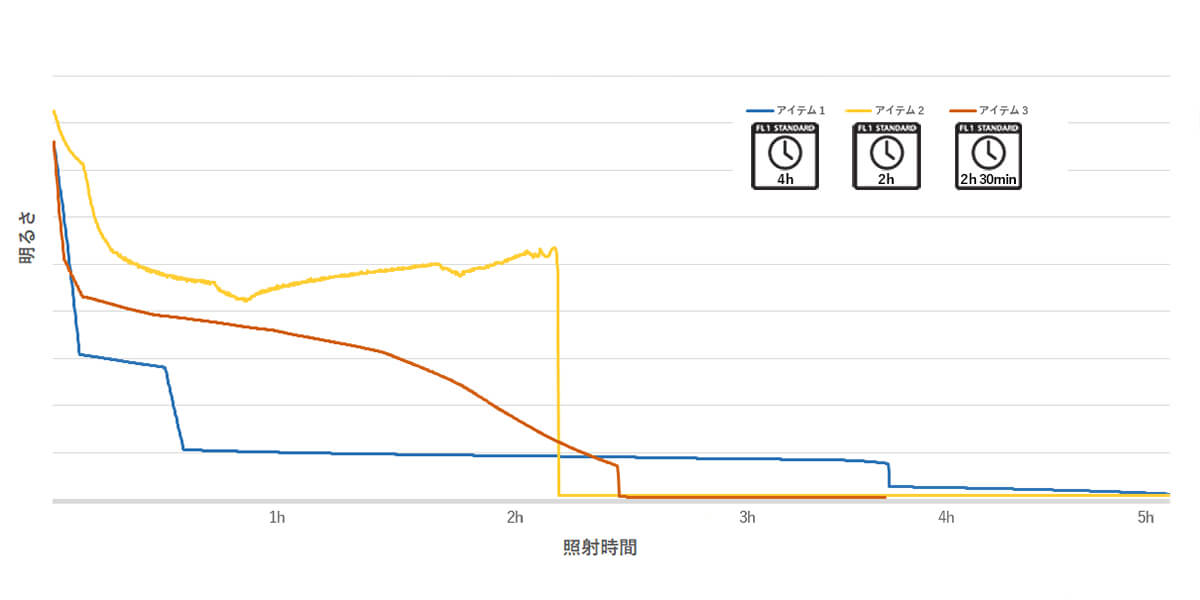

照射時間の測定(グラフ)について

照射時間の測定は、遠距離モード(ブーストモードやリアクティブモードなどの瞬間的・自動制御的なモードを除いたMAX出力)で、1.5m離れた壁の照度計に向かって照射したときの照度(ルクス)を5時間(実際には消えるまで)継続的に計測していきました。

光をセンサーに照射する位置が少しでもずれると明るさ測定値であるlx が大きく変わるため、この数値自体はまったく参考にならないということはないものの、アイテム同士での厳密な比較には役に立ちません。

計測中は基本的に位置が動いていないため、変化の様子についてはある程度再現性があります。あくまでもそのライトの明るさ変化のタイプを知るための検討材料として参考にしてください。

7ステップで誰もが間違いのない1点に出会える、賢いヘッドランプの選び方

ステップ0:何のためにヘッドランプを使うのか、主な目的と用途を決める

ヘッドランプを選ぶ時のポイントを詳しく解説する前に、ヘッドランプ選びで失敗しないためには「用途」をはっきりとさせておくことが重要です。

例えば山の中に身を置くとしても、キャンプなどで近場を照らしたいのか、泊りの登山で夜間行動にもテント内でも使いたいのか、ナイトランで走るときに照らしたいのか、使い方によってヘッドランプに求められる性能・特徴は異なります。

ランニングなどスピーディな行動であればできる限り遠くを照らしたいし、振動にもブレにくいフィット感が優先されますが、キャンプなどで単に近場を照らす明かりとして使う程度であれば性能はそこまで高くなくても広く視界全体をフラットに照らしてくれる方がありがたい。一方泊りの登山では行動時と野営時どちらでも利用するので、遠くも近くもまんべんなく照らせる多機能さあった方がが使いやすい。またカヌーや沢登り、釣りなど水辺で使用するのが目的なら防水性もあると安心。

ヘッドランプはこのように、ただ高価なものほど良いというのではなく、目的に合った機能を備えたうえで、より高品質なモデルを選ぶことが大切です。用途を絞るだけでもヘッドランプは選びやすくなりますのでまずは「何用なのか?」をはっきりとさせておきましょう。

それを踏まえて、ここからヘッドランプの「選び方」として、ステップ1〜ステップ6までおさえておきたいヘッドランプのポイントを解説します。

ステップ1:ライトの明るさ(光量)をチェック

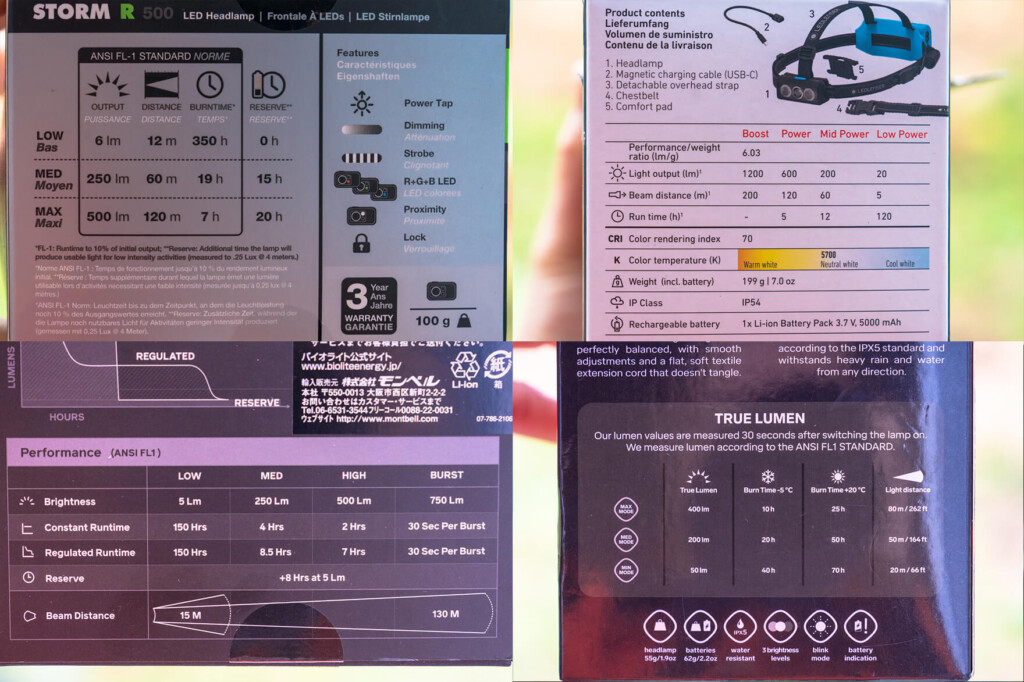

【前提1】ヘッドランプの性能を比較するときの統一基準「ANSI FL1 STANDARD」を採用しているか確認しよう

普通の人はあまり考えないことですが、いざヘッドランプ同士で性能を比較しようとすると、それは思った以上に簡単なことではありません。なぜかというと、どういう条件下で、何をもって明かりが「点いている」とするかは、厳密には定義できない問題だからです。このためひと昔前までは、各メーカーが独自の基準で点灯距離や点灯時間を決めていたのが実際で、異なるメーカー同士の製品比較は事実上不可能でした。

そこで2019年から順次導入されてきているのが、ポータブル照明製品に関する新統一基準「ANSI FL1 STANDARD」。これでひとまずメーカーを越えて性能の比較検討ができるようになりました。ちなみにANSI(=American National Standards Institute)とはアメリカ合衆国における工業規格の標準化を行う機関のことで、FL1 Standardとはその中のフラッシュライトの性能評価規格にあたります。

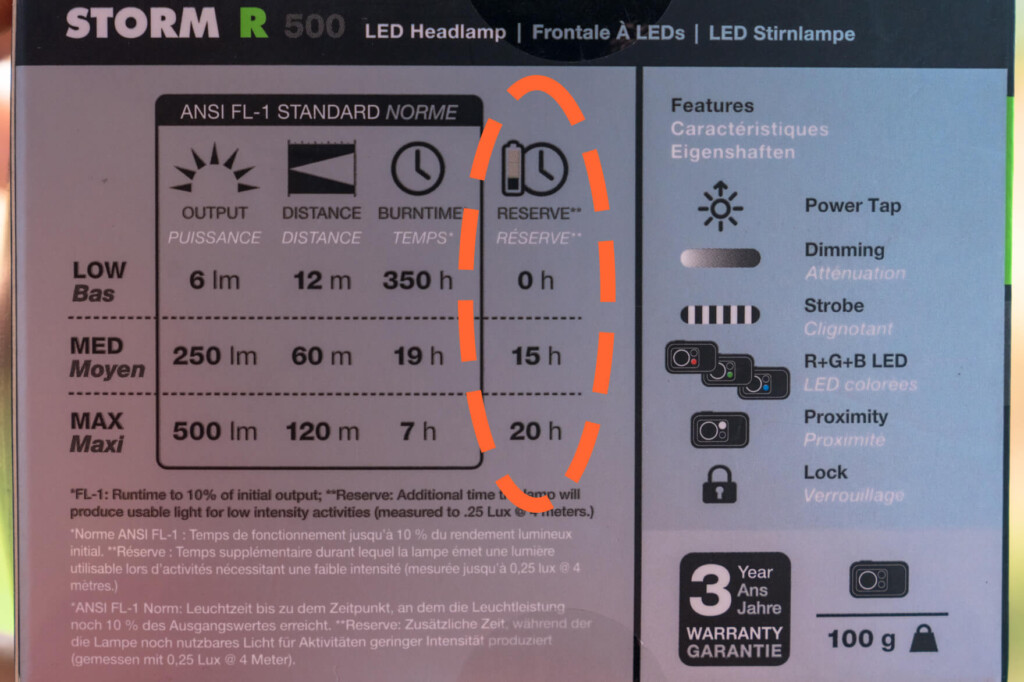

ペツル、ブラック ダイヤモンド、プリンストン テックといった照明メーカーの加盟する業界団体であるPLATO が中心となって開発されたこの規格では、ヘッドランプの明るさ(ルーメン)、照射距離、落下耐久性、防水性などの測定基準を定めています。この規格を採用したメーカーは、各モデルを共通化された基準に従って測定し、その値を共通化されたアイコンによって表示します。

ANSI FL1 STANDARDの典型的なアイコンデザイン例。左から光出力・照射到達距離・持続時間・最大光度・耐衝撃性・耐水保護等級

現在では日本の一部のメーカーを除いて世界中の主要なヘッドランプメーカーがこの基準に即したスペック表示を行っており、一昔前に比べるとずいぶん性能比較はしやすくなりました。

ANSI FL1 STANDARDのアイコンデザインについて理解しておくことでヘッドランプの比較はしやすくなります。

各メーカーごとに多少アレンジしたデザインのアイコンが使われているが、そのモデルがANSI規格に即したスペック表示をしているどうかは「ANSI FL1 STANDARD」という記載の有無が目印だ。

ただ、この統一基準でもまだ製品の質を比較するための材料として完璧でないことも確かです。それを踏まえて、ここからいよいよヘッドランプ選びのポイントについてより具体的に説明していきます。

【前提2】ヘッドランプの明るさを示す指標「ルーメン」が何を示している値なのかを知っておこう

現在ヘッドランプの明るさを示す値には、光の出力を表わすルーメン(lm)という単位が使用されています。どのヘッドランプもパッケージの1番目立つ部分にその値が表示されているので、真っ先に気になる数字でしょう(写真)。

ルーメンという単位が意味するのは光源が放つ光(光束)の総量、つまり光源からあらゆる方向に放たれるすべての光(エネルギー)を束ねた全体の光量を示しています。一般的にルーメンが大きければ大きいほど、明るくなり、それだけ電力を多く消費します。

自分の場合はどれくらいの明るさ(光出力)が必要なのかを知っておこう

現在市場に出回っているヘッドランプの明るさは、20ルーメン程度の緊急用から 1,000ルーメン超えの大光量モデルまでさまざま。

自分にはどれくらいの明るさ(スペック上の最大出力)が必要なのかというと、あくまでも大まかな目安ですが、キャンプや日帰り登山、泊りでも夜間行動を前提としない登山であれば最低100ルーメン以上は必要、それ以上あればなお安心と、経験上は感じています。※もちろんこれは表示される最大出力の表示であって、実際に使用する際にその光量が必要なわけではありません。

一方冬山や夜間行動で快適に使いたい場合には、最低でも 300ルーメン以上欲しい。さらに明るければ明るいほど行動は快適になります。出力が大きくなれば消費電力も、重量も、価格も上がりますので、選ぶ際にはその辺りのバランスが大事です。

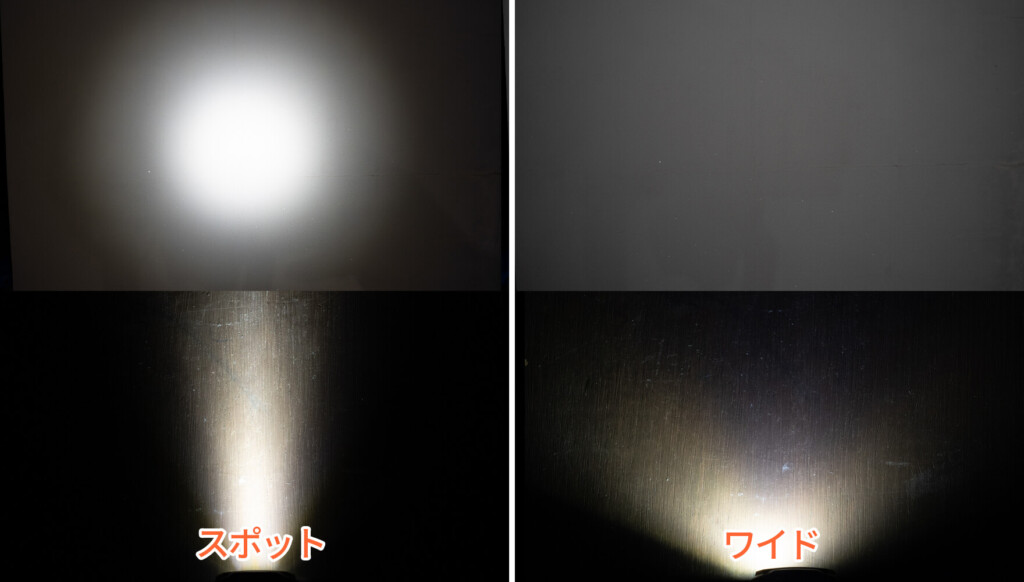

ヘッドランプの明るさは必ずしもルーメンの数値だけでは単純に評価できない。ルーメンの大きさだけでなく「照射距離」も必ずチェックしよう

ただ一つ厄介なことが。この「ルーメンの数値をみれば、そのランプの明るさが分かる」ということは、大筋では間違っていないものの、実際には不十分です。なぜならルーメンとは「光源から全方向に放出されている光の総量」であるがゆえに、「実際に見ている部分がどれくらい明るく見えているか」とは関係のない数値だからです。

下の写真を例に説明します。左右の写真では同じ出力400ルーメンのライトが照射されているのですが、右のライトは広い範囲に照射されているため広く暗く見えています。一方左のライトは光が中心に集中的に当たっているため中心部分は右よりもずいぶんと遠くまで伸び、照らされた壁面も明るく見えています。つまり光出力の大きさは、単純な見た目の明るさを意味している訳ではないのです。同じルーメン数のライトでもこれくらい見え方に違いが出てきます。

同じ400ルーメンの光でも遠くを照らそうとするか、近場を広い範囲で照らそうとするかで光の形は全然違う。

このため、ライトの明るさを検討するには、ルーメンの数値だけでなく、光がどれだけ遠くまで届くかという「照射距離」と合わせて検討することが重要です。

ルーメンが光源自体の光の総量を示すのに対し、「照射距離」とは、文字通りその光がどれだけ遠まで届くのかという距離を示しています。ここで当然何をもって「光が届いている」のか、という疑問が湧いてくることでしょう。

これに関して先ほど触れた「ANSI FL1 STANDARD」では、「満月時の月光の明るさ(0.25ルクス※)以上で照らすことができている状態のこと」と定められています。この照射距離は光出力(ルーメン)などと同じように多くの場合、パッケージや説明書に記載されています。※ルクス(lux)は光に照らされた面の明るさを表す単位。

先ほどの上の写真のように、この照射距離はルーメンの大きさに必ずしも比例しません。同じルーメンでもレンズやリフレクター(反射板)の性能、ワイドビームやスポットビームなどの照射特性等によっては照射距離は長くも短くもなり得ます。

光を小さく狭く集中できるからといってより優れているという訳ではありません。例えばLEDLENSERには「フォーカス機能」を備えたモデルがいくつかあり、それらは狭い1点に光を集中させる性能に長けているため、その1点の明るさだけで言えば非常に優れた明るさを備えているといえますが、実際のトレイルではそこまで狭くしても見にくいだけなので、その明るさで比較しても意味がないという問題があります。

いずれにしても照射距離は、長ければ長いほど前方の道を奥まで確認することができるため、夜のトレイルでのルートファインディングに重宝します。どうしても帰らなければならない日の下山時、万が一日没が迫ってきたときのことを想像してみてください。前方を広く遠くまで照らしてくれるヘッドランプは安心感をもたらしてくれます。

「照射距離(m : メートル)」と「光出力(lm : ルーメン)」を合わせてようやくヘッドランプの全体的な明るさがイメージできる

実際には同じ光量でも照射距離は倍近くの差のあるヘッドランプも存在しますから、ヘッドランプの明るさを比べるのに光出力の値だけを比較するのではなく、ルーメンと照射距離両面から明るさを総合的に比較検討することが大切です。

光が遠くに届くか、近場に広がるかはレンズとリフレクター(反射板)によって決まってくる。効率よく、フラットで見やすい光かどうかはこの部分の性能次第

ステップ2:照射できる光のタイプや種類(モード)をチェック

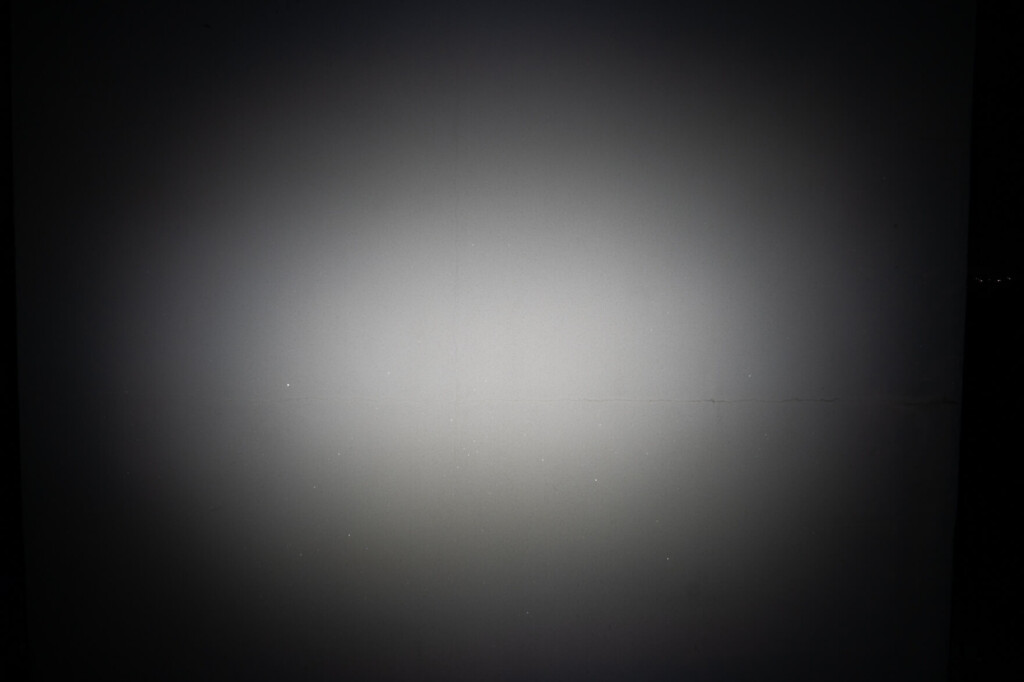

照らしたい場所(用途)によって適切なビームタイプを選択しよう

手元の文字を読みたいのに1点を強烈に照らされると明るすぎて見づらいし、夜道に遠くの方まで照らしたいのに自分の周囲しか照らせなければ道が分かりにくいまま。このように暗い時でもシーンによって求められる光の種類は違います。

アウトドア用ヘッドランプは一部のエントリーモデルを除き、さまざまなシーンに合った明かりを提供できるように複数の光線モードを用意されています。まず以下にそれぞれ(呼び名はメーカーによってさまざま)の特徴と適した用途についてまとめます。

| タイプ | ワイド(近距離)ビームタイプ | スポット(遠距離)ビームタイプ | ノーマルビームタイプ | ミックスビームタイプ |

|---|---|---|---|---|

| イメージ |  |  |  |  |

| 長所 |

|

|

|

|

| 短所 |

|

|

|

|

| 適したシーン |

|

|

|

|

できる限り多くのビームパターンに対応しているに越したことはありませんが、自分のアクティビティにとって不要な機能があってもそれはオーバースペックになってしまい、重量やコストなどの無駄を持ち歩かなければなりません。自分のアクティビティにとって必要のあるタイプを、バランスを見極めながら選ぶことが重要です。

暗いところでリュックの中を探す場合は近距離照射が見やすい。

ステップ3:照射時間やバッテリー寿命の長さをチェック

「照射時間」とはどんな時間を表わしているのか

明るさと並んで関心があるであろう重要なチェックポイントが照射時間(バッテリー持続時間)です。

光源がLED になったことにより消費電力が抑えられ、バッテリー寿命が延びたとはいえ、継続的に使用すればバッテリーは消費し、やがて出力は低下します。

照射時間は、ひとまずパッケージに書いてある「◯◯時間(h)」という数字から確認することができます。その数字はもちろん一定の条件で測定した値ですが、それでも誤解しやすい落とし穴があります。

この「照射時間」の測定方法はおおよそ2パターンの基準が存在しており、メーカーによってまちまちです。パッケージに表示されるスペックは、その点を押さえた上で判断する必要があります。

まずひとつは昔から登山の状況を想定して慣例的に作られていた満月の月あかりの夜の明るさ、つまり「ランプから2メートルの距離で 0.25 ルクス以上の照度を保つことができる時間」です(便宜的にこちらを満月方式と呼びます)。

もうひとつは「ANSI FL1 STANDARD」による新基準です。この基準での照射時間は「点灯開始30秒後の最大出力から、明るさが 10%以下 になるまでの時間」です。例えばライトが満充電時に 300ルーメンの明かりで照射開始した場合、ANSI FL1 規格では、それが「10% = 30ルーメン」以下になるまでの時間となります。

ここで厄介なのは、ANSI方式の場合、明るさの下限が満月方式のように具体的な値ではなく「割合」なので、元の明るさの強弱に関わらず各モデルのバッテリー消費効率の優劣を判断できる一方、ヘッドランプがかなりの大光量だった場合、10%でも全然実用的な明かるさを保持していたりする場合があるのです。

例えば100ルーメンのライトの照射時間はそのライトが10ルーメンになるまでの時間ですが、 700ルーメンのライトはまだ70ルーメンもある状態でも照射時間は測定終了となってしまいます。70ルーメンあればある程度の明るさはありますので、実際にはスペック上の照射時間よりも十分長く使える可能性があります。

そこで一部のメーカーはこれに対応して「リザーブモード」という時間を表示していたりします。

ブラックダイヤモンドやペツルはスペック表示のなかに、ANSI方式での照射時間が終了した後に「初期出力の10%以下になったとしても現実的に使用可能な明るさを発している時間 = リザーブモード」の時間を併記しています(下写真)。ちなみにブラックダイヤモンドの説明書ではこの予備期間の明るさは4m先で0.25ルクスとなっています。

明るさの「減り方」もヘッドランプによって違うので要注意

例えば「照射時間:10時間」というヘッドランプを電池がフルの状態から使い続けたとして、時間とともに明るさはどのように減っていくのか?

ほとんどのヘッドランプは満充電時の最大出力状態はつけた瞬間だけで、そこから数分もすれば5~7割程度の明るさまで急降下していきます。その先の減り方はモデルによってさまざま。この減り方は明るさを継続的に測定し、グラフ化しないと判断はできませんが、残念ながらこれは FL1 標準でも必須のデータではないため、公開しているメーカーとそうでないメーカーがあります。

ここで当サイトが実際にテストしたアイテムの中から、分かりやすくMAXが同じくらいの明るさの3アイテムをピックアップし、明るさが時間と共にどのように減っていくかを比較してみましょう。

上のグラフが示していることは、以下のような事実です。

- アイテム1(青)は、すぐに初期値から比べて半分以下の割合に明るさは減衰していますが、照射時間は最も長い。

- アイテム2(黄)は、最大出力の照射時間は最も短いですが、点灯中は出力低下後も一定の明るさを維持しています。

- アイテム3(赤)はアイテム2よりも高出力は長もちしますが、明るさは継続的に低下していきます。

表面上の数字だけをみれば、照射時間4時間の「アイテム1」を選びたくなりますが、なるべく高いパフォーマンスで数時間頑張ってくれる方がいいという人には「アイテム2」の方が適していますし、そのどちらも捨てがたいという人には3の方がおすすめです(もちろん理想はアイテム1のようにずっとMAX近い明るさで、しかもできる限り長い照射時間を持っていることですが)。

自分にとって理想の照射時間を選ぶためには、数字そのものだけでなくその数字の「中身」を読むことが重要になってくるわけです。

とはいえ、残念ながら現在のところこうした経過時間による明るさ曲線グラフは一部のメーカーやモデルでしか公開されていませんので、すべてのモデルでこの情報をチェックすることは不可能です。

今のところ私たちにできることは、できる限り商品情報にそうした特徴が書いていないかチェックするなどして類推することくらいしかありません。ただこのサイトでもできる限りこの照射時間グラフを調べて公開していますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

バッテリーの主流はアルカリから充電式へ

昨今技術進化によるバッテリーの大容量化・小型化の進展によって、ヘッドランプもどんどん汎用のアルカリ電池から専用リチウムイオンバッテリーによる充電式が多くなってきました。

ヘッドランプを専用リチウムイオンバッテリーにすることで、高出力のライトでもかなり長時間電池がもつようになっただけでなく、スマホの普及や、その他電子機器の充電のためにモバイルバッテリーを携行することが一般的になり、予備電池を省くことで軽量化という意味でも確実なプラスです。

ただ、充電するまでにはかなりの時間がかかる、それを回避するために予備バッテリーを買おうものなら、普通の乾電池よりもかなり高いコストを払わなければならないことなどを考えると、いざというときのためにアルカリ乾電池が使えれば、非常にありがたいことは確かです。

そこでPETZLのハイブリッド CORE テクノロジーのように、専用バッテリーの他にアルカリ乾電池も共用できるハイブリッド仕様の製品は、利便性という意味では現在非常にスマートな選択といえます。どれを選ぶべきかは自分のもっていく予備電池と相談して、最も効率良い構成を見越して考えるのがよいでしょう。

徐々にアルカリ乾電池も専用バッテリーもどちらも使える便利な「ハイブリッド型」ライトが増えてきた。最近ではさらにバッテリー自体がモバイルバッテリーとなっているモデルなども登場。

外部バッテリーを繋ぎながら使えるモデルは長時間行動に便利

BioLiteのヘッドランプ330なら、モバイルバッテリーをバックパックのヘッドに忍ばせて、常に給電しながら使用できる。

高出力ヘッドランプの中には、通常の専用バッテリーの他にモバイルバッテリーから直接給電しながら使えるというユニークなモデルもあります。

モバイルバッテリーに繋げらていれば、長い時間高出力で使い続けることができます。充電時間の短縮にもなり、これは想像以上に便利かつ実用的です。

ステップ4:耐久性(防水・防塵等級)をチェック

ヘッドランプの使用シーンというのは、夜間や緊急事態などのいわゆる緊迫した状況であることが多く、いざというときに使い物にならないなどということがないよう、他のギア以上に耐久性は重視すべきです。

特に電子機器であるヘッドランプは水や塵に弱いため、最低限の濡れに対する防水・防塵性能があるかどうかはチェックしたいところです。

ヘッドランプの防水・防塵性能は国際規格による指標「IPコード」で示されます。

IPコードの数値により防水・防塵の等級が定められ、「IP ◯◯」と記載されており、右側の◯の部分にあたる数字が大きいほど防水性能に優れています。左の〇部分は防塵性能を示す部分で、ここまでしっかりと保護されている(X以外の数字が明記されている)モデルであればさらに安心です。

以下、それぞれのクラスでどの程度防水性能があるのかをまとめます。

| 基準 | 防水性能の目安 |

|---|---|

| IPX4 | あらゆる方向からの散水に対する保護 |

| IPX5 | 水の噴流に対する保護 |

| IPX6 | 水の強い噴流に対する保護 |

| IPX7 | 一時的な水没に対する保護(水深1 m で30 分間) |

| IPX8 | 長時間の水没に対する保護(水深1 m よりも深い位置で、製造者により定められた時間) |

| 基準 | 防塵性能の目安 |

|---|---|

| IP4X | ワイヤーなどからの保護 |

| IP5X | 粉塵からの保護 |

| IP6X | 完全な防塵構造 |

グラフの基準をみると、IPX4でも「あらゆる方向からの散水に対する保護」をしてくれるので、登山やトレイルランでの使用において防水性能としては十分であることが分かります。

沢登りやカヌーなど、水辺でのアクティビティを行う際には水没などにも備え、IPX7以上のヘッドランプだと安心です。

ステップ5:重量とフィット感を確認しよう

装備の軽量化やフィット感の観点からヘッドランプの重量もしっかりとチェックしておきたいポイントです。

ヘッドランプの重量は、電池を装着した状態でだいたい 100グラム前後のモデルが多く、80gを切ってくると軽量なヘッドランプであると言えます。

50gを切ってくるヘッドランプは最軽量クラスになってきますが、小さく軽くなれば出力も耐久性も小さくなる傾向にあります。重量に対して出力のバランスはしっかりと考え、夜間行動を想定するのであれば明るさが200ルーメン以上のヘッドランプを選ぶのがおすすめです。

ヘッドランプの重量は装備の重量に影響してくるだけでなく、装着時のフィット感や長時間装着した時の疲労感にも関わってきます。頭に装着するため重たくなれば当然負担になりますから。

一部の高出力モデルになると特に電池重量が跳ね上がるため、200グラムを超えてくるモデルもあります。ヘッドランプによってはバッテリーを後頭部に分離され、長時間の装着にも対策されてきます。またバンドの素材や形状、締め方によってもフィット感やブレにくさは大きく変わってきます。

20個近いヘッドランプをテストした中で、シンプルな構造とバンドであれば、おおむね100gという重さが装着時の負担を感じる境界線になっていると感じました。

バッテリー一体型で、100gを超えるヘッドランプは長時間の装着で重量感を感じ、疲労します。バッテリーが分離されていたり、フィット感の高いバンドを採用しているモデルは200gの重量でも疲労を感じにくく、100gを切るヘッドランプであれば通常の装着でも長時間快適さを保っていてくれました(ヘッドバンドのフィット感や個人差あるのであくまでも参考です)。

ステップ6:あると便利な付帯機能を知ろう

より使いやすく多彩な照射モード

高機能モデルになってくると、設定できる光の強さやタイプのバリエーションが増え、この結果これらのモデルにはさまざまなシチュエーションに最適な光を選択できるというメリットが出てきます。ただ、こうしたモードのバリエーションが増えることで操作方法が複雑化して使いにくくなるという負の側面もあり、たくさんモードがあればいいというものでもありませんが。

| モード | 説明 |

|---|---|

| HIGH(Power) | 最も明るく照らすことができる、暗闇での使用に最適なモード。電池の消費量も最大。 |

| MID | 高出力よりも暗いが省電力な明かりを提供するモード。 |

| LOW | 最も省電力で最低限のビームを提供するモードで、夕暮れ時のトレイルやキャンプ場での雑事にはこの程度で十分な場合が多い。 |

| ブースト | 一時的にHIGHよりも強く明るい光を短時間照射する機能(バッテリーを著しく消費する)。 |

| 明るさの無段階調節 | 光の強さを上記3段階よりさらに細かく調節できる機能(ディミングモードとも)。 |

| リアクティブモード | センサーによって最適な光の形と強さを自動調節してくれる。常に見やすく快適、さらにバッテリーの無駄もなくしてくれるハイテク機能。 |

| ストロボ | 一定間隔で点滅するモード。普段使用することはないが、緊急時、周囲にこちらの存在を知らせる時に非常に役に立つ。当然消費電力も低い。 |

| カラーライト | レッドライトは夜間に瞳孔を刺激しない種類の光で手元を照らす時に便利なモード。テントや小屋のなかで、寝ている他人を起こすことなく行動するときなどに便利。夜景など撮影する際も重宝する。その他イエロー、グリーン、ブルーなど特定のシーンで見やすい色の明かりを備えたモードも。 |

| SOSモード | 赤色を点滅させ、非常を知らせるためのモード。 |

照射角度の調整しやすさ

ヘッドランプは頭にセットしてからランプの向きを上下に調整できるようになっています。大体手元を見るときは下向きに、遠くの道を探る時には上向きに調整することが多いので、照射角度の調整し易さはヘッドランプの使い勝手を左右するポイントの1つです。

Black DiamondやLEDLENSERのように無段階で調整できるタイプもあれば、PETZLは段階的に調節可能なタイプもあります。

ストラップのフィット・サポート性

ヘッドランプを頭部に装着するストラップは、幅、厚さ、弾力性、調節しやすさ、耐久性など、思った以上に気を遣われるべきデリケートな部分です。下の写真のように肌に当たる部分が固いプラスチックやざらついたゴムバンドではなく、フラットでクッションの利いた肌触りの良いパッドであることが望ましいでしょう。

肌に当たる部分が快適なパッドがついていれば、長時間の装着でもダメージが少ない。

また、重たいヘッドランプや、トレイルランニングなどの激しい運動を行なう想定であれば、フィット感の微調整やが可能かどうかやずれにくさなどを重視して、ライトの性能だけでなく装着するものとしての品質も考慮することが大切です。

ボタンロック機能

PETZLスイフトRLはボタン長押し6秒でロック。4秒長押しか、4回押すことでロック解除となる。操作には慣れが必要

バックパックにしまっている間にヘッドランプのスイッチがONになってしまい、いざ使おうとしたときにバッテリーが0%だったなんて悲惨な話、実際には結構な登山あるあるです。それを防ぐための「ボタンロック」機構は大抵の登山用モデルに搭載されていますが、まれにない場合もあるので要注意。できる限りロック機構がついているモデルをぜひとも選びたいものです。

まとめ

ヘッドランプは装備の中では「地味」な部類に入るアイテムですが、万が一のときに命運を分ける可能性すらあるギアですから、間違いのないモデルを選ぶことはアウトドアを安全に楽しむためにも非常に大切です。

かつては単三電池と豆電球の単純な小物でしたが、技術の発展が進み、LEDライトの登場と、バッテリーの小型大容量化、そして電子制御技術の進歩よって驚くようなテクノロジーを備えたライトが登場しています。

見た目からは想像できないほどテクノロジーが詰め込まれてているヘッドランプ。かつては単三電池と豆電球の単純な小物だったヘッドランプはLEDライトの登場と、バッテリーの小型大容量化、電子制御技術の進歩よって驚くような進化を遂げています。照射力だけでなく、照射距離や照射時間、重量やホールド力などを考えると、数ある中から最適なヘッドランプを探すのは難しいのが現状です。

この記事で解説している選び方の7ステップをベースに、公開している比較表から用途に合わせたベストモデルを見つけましょう!

比較レビュー:究極のアウトドア向けヘッドランプを探して 2020【詳細レビュー編】

比較レビュー:究極のアウトドア向けヘッドランプを探して 2020【詳細レビュー編】 比較レビュー:本当に使えるヘッドランプがお店で見ても分からないので点け比べてみた 2017

比較レビュー:本当に使えるヘッドランプがお店で見ても分からないので点け比べてみた 2017 【忖度なしの自腹比較レビュー】徹底的につけ比べてみて分かった、シーン・目的別アウトドア向けおすすめヘッドランプ

【忖度なしの自腹比較レビュー】徹底的につけ比べてみて分かった、シーン・目的別アウトドア向けおすすめヘッドランプ 連載比較レビュー 1:夜間で差をつけろ。ナイトランでの最適ライティング考察【ヘッドランプ編】

連載比較レビュー 1:夜間で差をつけろ。ナイトランでの最適ライティング考察【ヘッドランプ編】