【実は無料で楽しめる!】「ZEISS Touit 2.8/12」と行ってきた地元民も知らない函館山からの絶景は2度おいしい

新しいレンズを試すとチャートが撮影したくなる、ちょっと変わった筆者。そんな筆者がツァイスの広角単焦点「ZEISS Touit 2.8/12」を試す機会を得ました。ちょうど地元民も意外と知らない函館山の夜景無料期間だったので、撮影に出掛けましたので、その様子を紹介します。

目次

ツァイスの「ZEISS Touit 2.8/12」とは

FUJIFILM Xマウント用も用意されたツァイスTouitシリーズの広角単焦点レンズ

筆者は元々月刊カメラ誌の編集者出身ということもあり、実は文系カメラレンズオタクです。カメラ系のサイトやガジェット系のサイトなどでも、カメラやレンズの記事を数多く執筆しているのですが、そのレンズ好きぶりが高じて、レンズレビューの師匠である小山壯二氏といっしょにオリジナルのレンズ分析チャートの撮影結果などを掲載した「レンズデータベース」や「レンズラボ」といった電子書籍をAmazon Kindleで出版しています。

レンズチャートを撮影するようになったのは、多くのレンズレビューでの解像力やぼけの美しさといった評価の基準が筆者にはよく理解できなかったため。レンズ描写の違いなどを理解したいと思ったのですが、筆者にその基準となる指針がなかったので、実写チャートを基準とした現在の評価軸を小山壯二氏と作り上げました。

実は現在日本国内でZEISSレンズとして流通している35mm判フルサイズSony Eマウント向けの「Batis」や「Loxia」は、すでにチャート分析を終えて「レンズラボ」シリーズとして出版しています。しかし、APS-C機向けのFUJIFILM XマウントとSony Eマウント用に発売されている、「Touit」シリーズだけがテストの機会に恵まれず、チャート分析などができていなかったのですが、今回やっとテストの機会がやってきたので、さまざまなアウトドアシーンで「ZEISS Touit 2.8/12」「ZEISS Touit 1.8/32」「ZEISS Touit 2.8/50M」を試して、その結果をみなさんにお伝えする予定です。

今回はその第1弾となる広角単焦点レンズの「ZEISS Touit 2.8/12」です。レンズ光学業界における伝説的な二大企業のひとつといってもいいのが現在のZEISSブランドを手がけるツァイスです。カメラレンズの業界ではツァイスとライカは別枠ともいえる、憧れのブランドといえるでしょう。また、アウトドア業界でも双眼鏡の超高級ブランドとして、その地位は揺るぎないものがあります。

そんなツァイスのAPS-Cミラーレス一眼カメラ向けの広角単焦点レンズが「ZEISS Touit 2.8/12」です。実勢価格は120,000円前後。すでに述べたようにFUJIFILM Xマウント用とSony Eマウント用がそれぞれ用意されています。レンズの焦点距離は12mmですが、APS-C機に装着するため実質の画角は18mm相当となります。また、レンズの明るさはF2.8です。

8群11枚のレンズ構成の「ZEISS Touit 2.8/12」は最大径が約82mm、全長は81mm(キャップを含む)で、重さはSony E用が260g、FUJIFILM X用が270gと軽量コンパクトに仕上がってます。また、レンズのフードが一体化するようなフォルムのデザインは美しく所有する喜びを与えてくれるでしょう。

最短撮影距離も約18cmと短く、ぼけの形に大きな影響を与える絞り羽根枚数も広角レンズにしては珍しい10枚と豪華な仕様になっている「ZEISS Touit 2.8/12」。この「ZEISS Touit 2.8/12」といっしょに北海道有数の有名観光地、函館山の夜景の撮影に向かってみたのです。

おすすめのポイント

- ツァイスらしい繊細で緻密な描写

- 軽量コンパクトで所有欲を満たす美しいデザイン

- 広角レンズには珍しい10枚羽根による形のきれいなぼけ

- 軸上色収差、倍率色収差、歪曲収差などの収差の少なさ

- フレアやゴーストに強い憧れのT*コーティング

気になったポイント

- 数値スペックの割にお高く感じる価格設定

主なスペックと評価

| 項目 | ZEISS Touit 2.8/12 |

|---|---|

| 焦点距離 | 12mm |

| 絞り範囲 | F2.8-F22 |

| レンズ構成 | 8群11枚 |

| 最短撮影距離 | 0.18m |

| 画角(対角線/水平/垂直) | 99° / 39° / 66° |

| 撮影倍率 | 1:7.2 |

| 絞り羽根 | 10枚 |

| フィルター径 | 67mm |

| 最大径 | 82mm |

| 全長 | Sony E:81mm/FUJIFILM X:86mm(ともにキャップを含む) |

| 重量 | Sony E:260g/FUJIFILM X:270g |

| デザイン | ★★★★☆ |

| 解像力 | ★★★★☆ |

| 携帯性 | ★★★★☆ |

| ぼけの美しさ | ★★★★☆ |

| 収差の少なさ | ★★★★☆ |

| コストパフォーマンス | ★★★☆☆ |

函館山の夜景編

ミシュランガイド★★★の函館山の夜景が無料で楽しめる期間とは

ZEISS Touit 2.8/12 / FUJIFILM X-T2 /18mm 相当/絞り優先AE(F5.6、5秒)/ISO 200 /露出補正:+0.67EV/ WB:晴れ/フィルム シミュレーション:Velvia/三脚:SLIK ライトカーボン E84 II 世界的に有名な夜景の名所である函館山。空の青さが残っており、街の光が十分に灯る時間帯はとても短い。このタイミングをとらえて撮影したいのです。

北海道の観光地としても、日本の夜景の名所としても有名な函館山。その函館山の夜景はミシュランガイドで星3つの極上の景観といえます。しかし、夜景がもっとも美しい時間帯には基本的にマイカーやレンタカーで山頂に登ることはできないので、基本的にロープウェイやバス、タクシーを利用することになり有料で鑑賞する夜景になっています。

さらに登山道が雪で閉鎖される11月から4月頭までは基本的にロープウェイのみ。このロープウェイは大人(中学生以上)往復1,800円、小人往復900円です。そのため夫婦2人に中学生と小学生の家族で往復すると6,300円ほどかかります。

観光で1度だけであれば、全然ありなのでしょうが、筆者のように年に何度も函館山を撮影で訪れる身としてはややお高いわけです。下手すると今回のように2日続けて登ることもあるので、そんな方々におすすめの時期が4月頭から4月中旬の約10日間。

なんと登山道の雪が溶けても4月後半から9月までは17時〜22時、10月から11月中旬までは16時〜21時までの夜景が見頃となる時間帯はマイカーやレンタカーの交通規制がかかるのですが、この4月頭から中旬までの約10日間はマイカーやレンタカーへの交通規制がなくなります。詳細は「函館市公式観光サイト はこぶら」で「函館山 交通規制」などで検索すると詳細な日程などが確認できます。2024年は4月8日から4月18日までの11日間が交通規制のない期間でした。

4月といえども山頂の水たまりが凍るくらい寒いこともあるので注意

ZEISS Touit 2.8/12 / FUJIFILM X-T2 /18mm 相当/絞り優先AE(F5.6、1.2秒)/ISO 200 /露出補正:+0.67EV/ WB:晴れ/フィルム シミュレーション:Velvia/三脚:SLIK ライトカーボン E84 II

先に掲載した写真の約10分前にテスト的にシャッターを切った1枚。撮影設定はほぼ同じなので、わずか10分撮影時間が違うだけで写真の印象はまったく異なります。

2024年、筆者は4月9日と4月10日の2日間、マイカーやレンタカーへの交通規制が解除された函館山の夜景を撮影するため「ZEISS Touit 2.8/12」といっしょに山頂の展望台にマイカーで向かいました。この際の注意点が2つあります。

ひとつは天候にもよるが「4月の函館山山頂は真冬並みに寒い」こと。

もうひとつは「混雑を避けるなら日没前に駐車場を確保する」こと。

多くの方が雪解けの進んだ4月の函館の寒さをあまくみているようで、意外と軽装で夜景の時間を待っています。ですが、筆者が実際に行った4月9日は函館山山頂は強風のため、ロープウェイが止まるほどでした。夜景の時間帯の気温は2.2度となっていたのですが、この翌日の朝日を撮影したあとに筆者が見つけた山頂付近の水たまりはがっちりと凍っていました。吹きさらしの山頂の強風と4月でも零下となることもある気温には、真冬並みの装備が必要です。

かなり寒いことを予想していた筆者は、薄手のダウンジャケットの上に、冬物のロングのダウンコートを羽織っていたのですが、それでも薄手の手袋をした手がかじかむほどの寒さ。春の装いの観光客のみなさんは本当に震えていました。函館山の夜景に行くなら、しっかりとした冬装備がおすすめです。

また、これだけ寒いと、山頂への滞在時間をなるべく短くしたいと考えるでしょうが、日没前には、山頂の展望台に到着して駐車場を確保することをおすすめします。基本的に函館山山頂は夜景時間帯はほぼ通年マイカーやレンタカーへの交通規制がかかっているので、さほど駐車スペースがありません。そのため、夜景のピークの時間帯に合わせて山頂に到着すると駐車場のスペースがないことも考えられるのです。

しっかりとした防寒着を用意して、早めの時間帯に山頂に到着することをおすすめします。

三脚を用意して空の青さが残り、街の光が十分に明るくなる時間帯を撮影

ZEISS Touit 2.8/12 / FUJIFILM X-T2 /18mm 相当/絞り優先AE(F8.0、14秒)/ISO 200 /露出補正:+0.67EV/ WB:晴れ/フィルム シミュレーション:Velvia/三脚:SLIK ライトカーボン E84 II

ちょっと信じてもらえないかもしれませんが、最初に掲載した夜景を撮影してから約15分後に撮影した1枚。残念ながら、空の青さがなくなっているのがわかるでしょう。

筆者が函館山を訪れた4月頭のシーズンだと、日没はだいたい18時10分前後、そこから徐々に暗くなって、街の家々やビルなどに電気がつき、夜景らしい明るさと空の青さが残っている夜景の撮影にベストな時間は19時前後から約20分程度です。当然、季節や天候などによって異なるので、三脚にカメラをセットして日没の時間帯から、この瞬間を待ち続けて撮影しています。ちなみに三脚は今シーズンからSLIKの新型「SLIK ライトカーボン E84 II」に変更したので使用するのを楽しみしていました。

撮影設定を簡単に説明すると、撮影モードは絞り優先AEで、絞りは「ZEISS Touit 2.8/12」の場合、もっとも明るい開放のF2.8か、もっとも画面全体の解像力が上がるF5.6。ホワイトバランスは晴れ、カラーモードはビビッドで、今回使用したFUJIFILM X-T2でいうならフィルムシミュレーションのVelviaとして、できれば基本ISO感度の200で露出補正を−1.0EVから+1.0EVの幅で変更しながら撮影していきます。当たり前ですが、低ISO感度で夜景を撮影する場合は三脚は必須です。筆者は「SLIK ライトカーボン E84 II」のようにパイプ径が28mmクラスのしっかりとした三脚を使っています。

できれば、ノイズの少ないISO 200といった低感度で撮影したいのですが、函館山の山頂は風の強い日も多く、低ISO感度でシャッター速度が遅くなると三脚を使っていても、ぶれが発生する恐れがあるので、ISO感度を変更してシャッター速度を速めにした設定でも撮影しておくことをおすすめします。

絞り開放から解像度が高く、解像力のピークがF5.6前後となる「ZEISS Touit 2.8/12」

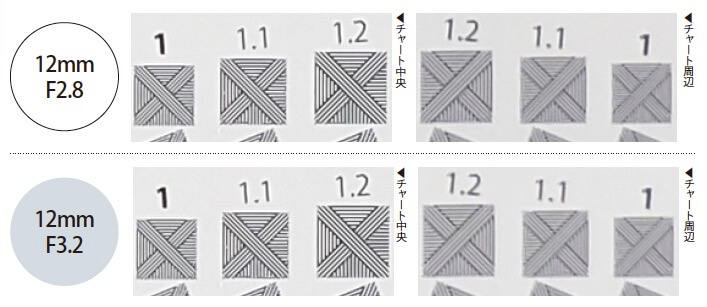

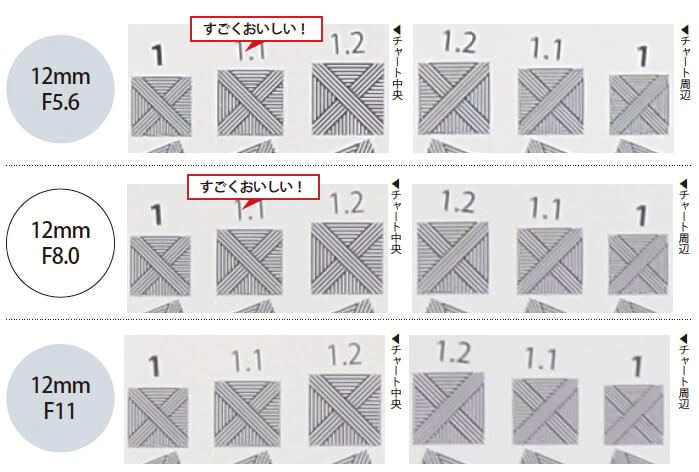

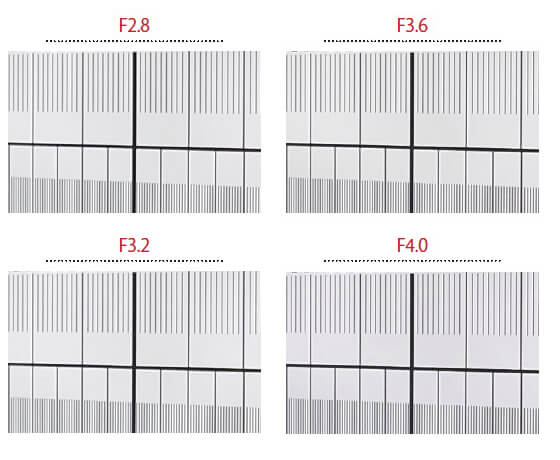

筆者は新しいレンズを試すチャンスの恵まれると、上に掲載した解像力チャートのほかに、玉ぼけのディスクチャート、周辺光量落ち、最短撮影距離(マクロ)、軸上色収差、さらに広角レンズについてはサジタルコマフレアの実写チャートを撮影して、その基本性能をチェックします。それらをまとめたデータ集を電子書籍「レンズデータベース」シリーズとして出版しているのですが、今回函館山に連れて行った「ZEISS Touit 2.8/12」については「ZEISS Touit 2.8/12 レンズデータベース」として、まとめたデータの一部を本記事に転載しています。

函館山で夜景を撮影する前に、これらのテストを終了していたので、筆者は「ZEISS Touit 2.8/12」で撮影をするなら、もっとも画面全体の解像力が高くなるF5.6、もしくは明るさを十分に確保しながら解像力も高い開放のF2.8のどちらかで撮影するという判断をしています。「ZEISS Touit 2.8/12」は比較的絞り過ぎによる解像力低下、回折や小絞りぼけが小さなF値で起きやすい傾向にあるので、一般的なレンズで解像力のピークといわれることの多い(実際にはそうでもないことも多々ある)F8.0まで絞る必要はないと判断したわけです。

実際に絞り値を解像力のピークとなるF5.6、F8.0、F11で撮影した解像力チャートの結果も掲載しましたが、F11では明らかに絞り過ぎによる解像力低下の傾向がみられるので「ZEISS Touit 2.8/12」についてはF5.6くらいまで絞れば十分と判断できるわけです。

ちなみに「ZEISS Touit 2.8/12」はF2.8の開放付近では中央部分は繊細な描写でありながら緻密でシャープ、ただし周辺部分は繊細な解像力は保ちつつもややコントラストの弱い印象。これが絞るに従って周辺部分も繊細で緻密、コントラストも高い描写に変わっていく傾向で筆者はF5.6〜F8.0が画面全体の解像力のピークと判断しています。F11ではわずかに絞り過ぎによる解像力低下の傾向がみられるので、個人的にはF8.0よりもF5.6を好んで使用しています。

この解像力チャートでは全体の歪みから歪曲収差の発生量や倍率色収差の発生も観察しているのですが、「ZEISS Touit 2.8/12」はこれらの収差も少なく、さすがツァイスと思わざる得ない結果となっています。

函館山の朝焼け編

朝焼けなら無料! 夜景を見た翌日にレンタカーで訪れるのもおすすめ

ZEISS Touit 2.8/12 / FUJIFILM X-T2 /18mm 相当/絞り優先AE(F2.8、1.2秒)/ISO 200 /露出補正:+1.0EV/ WB:晴れ/フィルム シミュレーション:Velvia/三脚:SLIK ライトカーボン E84 II

夜明けの直前に撮影した1枚。夜景のピークの時間帯に比べると街の光が寂しいのは残念ですが、背景の空に朝焼けの赤色が入るのが美しく、筆者の好みです。

函館山の夜景がマイカーやレンタカーでも無料で見られる期間は年に10日ほどですし、2024年の無料期間は4月18日に終了しています。じゃあ、これから函館山の絶景を見に行きたい場合はどうしたらよいの? という質問もあると思います。

せっかく函館を訪れるなら日没の後の美しい夜景はぜひご覧いただきたいので、こちらはぜひロープウェイやバスなどを利用いただくとして、頻繁に函館を訪れる筆者は無料期間以外は朝焼けをねらってマイカーやレンタカーで函館山の山頂に登ります。上に掲載した写真は、実は夜景ではなく、夜明け前の写真です。

函館山の交通規制は夜景の時間帯の混雑を避けるためのものなので、4月後半から9月までは17時〜22時、10月から11月中旬までは16時〜21時までと、昼間や真夜中、朝方は交通規制はありません。11月後半から4月頭までは雪のため登山道は閉鎖されるので注意してください。

函館山からの夜景は、山頂から北東方面に広がる市街地を眺める形になります。そのため夕日は夜景を眺める方向の逆側方面に沈むのですが、朝日は季節のよる変化はありますが、函館市街地の背後から登る形になります。実は函館山山頂展望台は世界的な夜景の名所であり、美しい朝日のビューポイントでもあるのです。

ですから、マイカーやレンタカーで夜景の時間に無料で函館山山頂に上がれない期間に訪れた場合も、節約したいなら朝日の時間に山頂に向かうという選択肢があります。せっかくなら夜景もぜひご覧いただきたいのですが……。夜景とはまた違った美しさがあるので、夜景を見た翌日に函館山の朝日から函館観光をはじめるのもおすすめです。

各種収差の少なさと憧れのT*コーティングが生み出す繊細で緻密な描写

今回は「ZEISS Touit 2.8/12」の実写テストをかねて、函館山からの夜景と朝焼けの風景を撮影しました。筆者の印象としては「ZEISS Touit 2.8/12」はほかの「Batis」や「Loxia」と同じようにハイコントラスト、とびきりにシャープというよりも、繊細な点や線の描写が寄り集まった結果の緻密な描写という印象です。この繊細で緻密な描写が多くのユーザーに一度ツァイスのレンズを使うととりこになるという現象を引き起こすのでしょう。

多くのユーザーと同じように筆者もこの「ZEISS Touit 2.8/12」を含めたツァイスの描写に強く引かれるのですが、なにが違うのか? もう一度、実写チャートを眺め直して、強く感じたことは「各種収差が少ない」のです。上に掲載した軸上色収差の実写チャートもそうですが、解像力チャートで観察している歪曲収差、倍率色収差などが非常に少ない。レンズの描写を阻害する各種収差を地道に排除した結果が、多くのユーザーをとりこにする繊細で緻密な描写の原因であるようです。

また、完全な逆光状態になる朝日や夕日の撮影は、フレアやゴーストが発生しやすくレンズのコーティングの性能が試されるシーンです。ツァイス伝統の多層膜コーティング「T*(ティースター)コーティング」が施された「ZEISS Touit 2.8/12」は画質の低下がほとんど見られず、安心して撮影することができました。コストアップの原因になりやすい高級多層膜コーティングを贅沢に使用しているツァイスのレンズらしい結果といえるでしょう。

まとめ:函館山からの絶景は夜景の無料期間や朝焼けの時間も楽しみたい

旅行のお供に最適なコンパクトで高性能な広角単焦点「ZEISS Touit 2.8/12」

ZEISS Touit 2.8/12 / FUJIFILM X-T2 /18mm 相当/絞り優先AE(F5.6、1/750秒)/ISO 200 /露出補正:−1.3EV/ WB:晴れ/フィルム シミュレーション:Velvia/三脚:SLIK ライトカーボン E84 II

函館山の日の出の景色です。朝焼けの荘厳な景色にはなるのですが、写真的には夜明け前のほうが絵になります。夜明け前に現地に着くように出発するのがおすすめです。

多くの方が函館山の登山道は夜景の時間帯は交通規制されているのでマイカーやレンタカーでは山頂展望台にはいけないと思っていたのではないでしょうか。筆者は幼稚園、小学校、中学校時代の一部期間を函館で過ごしており、現在も母が函館に住んでいるのですが、実は最近まで夜景の時間帯に無料で登れる期間があるのを知りませんでした。地元の方でも知らない方は意外と多いのだと思います。

もし無料期間中に函館を訪れることがあったらぜひ活用してみてください。また、写真も掲載しましたが、函館山の裏メニューともいえる朝焼けの時間帯はかなりおすすめ。こちらは冬季に登山道が閉鎖されている期間を除けば、いつでも函館山山頂まで無料で登って楽しめるので、ぜひ一度挑戦してみてください。

また、今回は「ZEISS Touit 2.8/12」のインプレッションをかねて函館山の絶景を訪れたのですが、FUJIFILM Xマウント用でも270gしかないコンパクトで軽量な広角レンズは旅行などに最適です。函館山山頂からの作例では触れられませんでしたが、10枚羽根というおごった仕様の絞り羽根のおかげで「ZEISS Touit 2.8/12」はぼけの形も美しく仕上がっています。実質焦点距離18mmで開放がF2.8の単焦点レンズというと数値的なスペックが地味に感じられる方も多いでしょうが、これはある意味ツァイスの特徴ともいえます。実際に使ってみると、派手さはないが繊細で緻密な描写が多くの写真好きをとりこにするのがわかるでしょう。

山頂からの風景、夜景や朝焼けなどは旅行はもちろん、登山やアウトドアでも比較的よく撮影する景色だと思いますが、「ZEISS Touit 2.8/12」のような高性能な広角レンズがあれば、思い出をより美しく記録できます。ツァイスにしてはリーズナブルな価格のレンズでもあるので、FUJIFILM XマウントやSony Eマウントユーザーの方なら一度検討してみてはどうでしょうか。

「ZEISS Touit 2.8/12」の詳細と購入について

製品の詳細についてはケンコー・トキナーの公式サイトをご覧ください。

齋藤千歳(サイトウ チトセ・Saito Titoce)

元月間カメラ誌編集者。北海道の絶景や野生動物の姿を追い求めているうちに、キャンピングカー・車中泊でのアウトドアライフにどっぷりハマっていました。現在2歳の息子、そして妻と全道を巡っているうちにカメラ・レンズはもちろん、アウトドア・キャンプ、子育て、PCガジェット、料理に、ダイエットまで経験したすべてを撮影し、執筆するフォトグラファーライター。OUTDOOR GEARZINEではキャンプ及びキャンピングカーでの生活クオリティを上げる「QOCL(Quality of camping life)向上委員会」を中心にさまざまな記事を執筆していく予定です。

元月間カメラ誌編集者。北海道の絶景や野生動物の姿を追い求めているうちに、キャンピングカー・車中泊でのアウトドアライフにどっぷりハマっていました。現在2歳の息子、そして妻と全道を巡っているうちにカメラ・レンズはもちろん、アウトドア・キャンプ、子育て、PCガジェット、料理に、ダイエットまで経験したすべてを撮影し、執筆するフォトグラファーライター。OUTDOOR GEARZINEではキャンプ及びキャンピングカーでの生活クオリティを上げる「QOCL(Quality of camping life)向上委員会」を中心にさまざまな記事を執筆していく予定です。

【高性能で軽量コンパクト、しかも明るい!】「ZEISS Touit 1.8/32」がアウトドア旅におすすめの高級標準単焦点である5つの理由

【高性能で軽量コンパクト、しかも明るい!】「ZEISS Touit 1.8/32」がアウトドア旅におすすめの高級標準単焦点である5つの理由 【森歩きを3倍楽しくしてくれる!】マクロ撮影にも、ポートレート撮影にも高性能な「ZEISS Touit 2.8/50M」が散策におすすめの理由

【森歩きを3倍楽しくしてくれる!】マクロ撮影にも、ポートレート撮影にも高性能な「ZEISS Touit 2.8/50M」が散策におすすめの理由 【クルマで山頂まで登れる!】神威(かもい)岳山頂から雲海の朝日を「Tokina atx-m 11-18mm F2.8 E」で撮影してきた

【クルマで山頂まで登れる!】神威(かもい)岳山頂から雲海の朝日を「Tokina atx-m 11-18mm F2.8 E」で撮影してきた 【道民も大好きな美しいドライブコース!】天候不順に備えて覚えておきたい「オロロンライン」をOM SYSTEM大三元レンズと巡ってみた

【道民も大好きな美しいドライブコース!】天候不順に備えて覚えておきたい「オロロンライン」をOM SYSTEM大三元レンズと巡ってみた