100足以上履きつぶしてきた登山ライターが選ぶ、ジャンル別・買ってよかった神登山靴(トレッキングシューズ)とお店で登山靴を選ぶ前に知っておくべき6つのポイント

これまでこのサイトでは、山道具のなかでも最も妥協してはいけないギアのひとつであり、非常にデリケートなアイテムである登山靴(トレッキングシューズ・ハイキングシューズ)についても毎年目的やタイプ別に人気・最新モデルを片っ端から調査したうえで「これは」と見込んだものを自腹購入し、実際に歩いてきました。

今回はその厳選アイテムの中から、本当に買って(履いて)よかったシューズ・ブーツを一気にご紹介していきたいと思います。後半では、なかなか自分に合った一足を選ぶことが難しいトレッキングシューズ選びについて、誰でもすぐに理解でき、お店で迷わないためのポイントを6つにまとめましてみましたので、興味のある方はどうぞ。

目次

- ジャンル別おすすめ登山靴・トレッキングシューズ

- ベスト・軽量ハイキング部門:日帰りハイキングからファストパッキングまで対応。スピードと適度なプロテクションが魅力の軽量モデル

- ベスト・ローカット部門:ショートでライトなアクティビティをはじめ日常履きにも大活躍

- ベスト・アプローチシューズ部門:岩場などテクニカルな地形が中心だけど、実はハイキングに最適なモデルも多数

- ベスト・縦走トレッキング部門:小屋泊まり程度の荷物を担いでの登山道歩きに最適な汎用性の高いモデル

- ベスト・アルパイントレッキング部門:小屋泊まり程度~ある程度の重荷まで対応、テクニカルなルートで最大限の実力を発揮

- ベスト・長期縦走トレッキング部門:テント泊など重い荷物を担いだ長期縦走に最適

- ベスト・長期アルパイントレッキング部門:テント泊など重い荷物を担いで、厳しい岩場を含めたテクニカルなルートの長期縦走に最適

- ベスト・ウィンター部門:厳冬期まで含めた冬山登山に最適

- ベスト・コスパ部門:KEEN サーカディア ウォータープルーフ(ロー/ミッド)

- 選び方:トレッキングブーツを賢く選ぶ6つのポイント

- まとめ:靴選びの最適解を教えてくれるのは、自分の足だけ

ジャンル別おすすめ登山靴・トレッキングシューズ

ベスト・軽量ハイキング部門:日帰りハイキングからファストパッキングまで対応。スピードと適度なプロテクションが魅力の軽量モデル

1)La Sportiva Ultra Raptor II Mid GTX

お気に入りポイント

- 軽量

- クッション性と安定感十分のミッドソール

- サポート感がありながらフレキシブルな足首

- トレイルランシューズ由来の歩きやすさ

- 優れたプロテクション

気になるポイント

- アウトソールのラグはやや浅めのため、濡れた路面や深いぬかるみではややグリップに不安がある

- トレランシューズ的な特徴(軽い・クッション性が高い・反発性が高い)を期待しすぎると物足りない

元々はスポルティバの定番トレイルランニングシリーズとしてあったウルトララプターシリーズを、ファスト&ライトなハイキングブーツとして全面的に見直して生まれたのがこのブーツ。トレランシューズとしてのウルトララプターにあった軽快さとクッション性や安定性、タフさという魅力を引き継ぎながら、マウンテンシューズとしての高いサポート力とプロテクション(防水透湿性)を付加した結果、日帰りコースではハイクもランも快適にこなしたい自分にとって最高の軽量ハイキングブーツに仕上がってくれました。

ソールは手で曲げられるほどの柔軟さにもかかわらず、かかとを支えるTPU製のヒールカップによって長距離の歩行でも安定感を保ち、さらに足首を包み込む快適なパッド入りパネルによってハイキングブーツとしてのサポート力・快適さもしっかり備えています。それでいてかかと(アキレス腱)上部を伸縮素材にすることで足首の可動性も確保しているところがニクい(下写真)。

かかとのしっかりとしたホールド感にも関わらず足首後ろが凹んでいて動かしやすいため、スピーディな行動でも快適。

ただあえて言うならば、グリップに関してはやや惜しいと感じずにはいられませんでした。ラグの深さが登山靴としては浅めで、乾いた地形であれば非常に良好なグリップも、濡れた路面や深いぬかるみではややスリップすることもありそこはちょっと心配です。また粘着性のあるグリップゆえの耐久性もやや低いでしょう。

ただそれでも全体的な完成度としてみればそれも気になるほどではありません。オフロードで多少の荷物を背負いできる限りスピーディに移動するスタイルを好むハイカーにとって、多くの面でトップクラスのパフォーマンスを見せてくれるLa Sportiva Ultra Raptor II Mid GTXは必ず満足のいく一足になるはずです。

2)Salomon CROSS HIKE 2 MID GORE-TEX

お気に入りポイント

- 包み込むようなフィット感の快適なアッパー

- 軽い荷物でのハイキングなら歩きも走りも快適な、軽快さと安定性とのバランスの良さ

- ある程度重荷・長距離でも十分対応できる衝撃吸収性に優れたミッドソール

- 悪路でも安心のアウトソール

- 十分なプロテクション

気になるポイント

- トレランシューズ的な軽快さ、走りやすさはやや控えめ

こちらもサロモンの定番トレイルランニングシューズ、SPEEDCROSSシリーズのソール構造をベースにしながら、アッパーや足首回りにトレッキングシューズとして必要なサポートやプロテクションをプラスすることで、優れた敏捷性と快適性、耐久性を実現したミッドカットの軽量ハイキングシューズ。選んでみて分かったのですが、どうやら自分はこのトレランシューズをベースにハイキングに必要な「強さ」を付加したシューズというのに眼がないようです。どんどん進む荷物の軽量化との好相性を考えれば、この傾向は決して自分だけではないはず。

先代も素晴らしかったのですが、2代目となるこのモデルは前作からやや登山よりにチューニングされ進化した結果「走ることもできる軽快なハイキングブーツ」としてより高いレベルのバランスの良さを実現しています。片足413gと軽量ながら、堅牢性と快適性を備えたアッパー素材によって優れた機動性と履き心地の良さ、高いプロテクション性能を両立。ミッドソールはトレイルランニングシューズ由来の優れた反発力と衝撃吸収力・耐久性を兼ね備えた「EnergyCell™+」を搭載し、歩く・走るどちらでも快適な移動を可能にしています。ぬかるんだ滑りやすい路面でも抜群のグリップ力を発揮する「Mud Contagrip®」を採用したアウトソールも、ラグパターンが見直されたことでブレーキ性能が向上。細部にわたって前作からバージョンアップしたことによって、よりタフで長期間の山旅でも快適に歩ける1足となりました。

詳細について知りたい方はぜひ以前書いた以下のレビューを読んでみてください。

関連記事

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【ベスト・軽量ハイキング部門】

- on Cloudrock 2 Waterproof

- ALTRA OLYMPUS 5 HIKE MID GTX

- hoka one one Anacapa Mid GTX

- KEEN ネクシス エヴォ ミッド ウォータープルーフ

ベスト・ローカット部門:ショートでライトなアクティビティをはじめ日常履きにも大活躍

Salomon X ULTRA 4 GORE-TEX

お気に入りポイント

- ローカットとは思えないほどブレにくく、怪我しにくい安定性の高さ

- 急傾斜やウェットな地形でも安定して着地・踏み込みが可能なグリップ力

- 安定性を重視した構造にも関わらず軽量

- 素早く簡単に脱ぎ履きできるクイックレースシステム

- つま先をはじめ周囲を鋭角な障害物から守るしっかりした保護

- GORE-TEXによる安定の防水透湿性

気になるポイント

- シュータンが固定されておらずやや履きづらい

サロモンの人気ハイキングシューズシリーズであるエックスウルトラシリーズの最新モデルは、ローカットにあるまじき高い安定性とサポート性を実現した画期的なハイキングシューズ。ミッドカットのサポート性を持ちながら、ローカットの軽快さを備え、複雑な地形でもより歩きやすく怪我しにくいユニークかつ完成度の高い一足は、数ある秀逸なハイキングシューズの中でも唯一無二です。

ミッドソールの新しい「ADV-C Chassis」と「Active Support」のコンビネーションによって、足首の動きの自由を損なうことなく関節をサポート。怪我のリスクを軽減するすると共に起伏や凹凸の激しいテクニカルなトレイルでの安定した足運びを可能にします。さらに深いラグの「Contagrip® MA」アウトソールによってぬかるみや濡れた岩場などの滑りやすい地形でもしっかりとグリップしてくれます。

軽量・俊敏なローカットシューズにも関わらず驚くほどの安定性と快適さを備えたSALOMON X ULTRA 4 GORE-TEXは、足に不安を抱えているハイカーだけでなく、日帰り程度のハイキングを楽しむ幅広いハイカーにとってもきっとピッタリとくる一足といえます。

こちらも詳細について書いたレビューがありますので、以下参考までに。

関連記事

外側の樹脂パーツが足首のひねりをガードしてくれるため、ローカットなのに安定感抜群。

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【ベスト・ローカット部門】

- MAMMUT Sertig II Low GTX

- ASOLO グリッド GV

- hoka one one KAHA 2 LOW GTX

- MERRELL MOAB SPEED GORE-TEX

ベスト・アプローチシューズ部門:岩場などテクニカルな地形が中心だけど、実はハイキングに最適なモデルも多数

1)La Sportiva TX5 GTX

お気に入りポイント

- 不整地で「歩く・登る・走る」どれをとっても優秀なバランス・多機能性

- 快適な履き心地

- 優れたグリップ・トラクション

- サポートと可動性の両立した足首

- 優れたプロテクションと防水性

気になるポイント

- 優れた汎用性の反面、各カテゴリの専門モデルと比較するとそれぞれに見劣りする部分がある

TX5 GTXは、名前こそ同社のアプローチシューズラインナップである「トラバース」シリーズではありますが、その実態は純粋なアプローチシューズというよりも、ハイク・クライム・ランといった垣根を取り払って多目的に活躍できる「究極のマルチパーパスシューズ(ブーツ)」というべき極めてユニークな登山靴でした。

端的に表現するならば「ハイキング ブーツよりも岩を登れて、アプローチシューズよりも快適に歩ける」という絶妙なバランスの良さ。このシューズとしての完成度の高さにたちまち胸をギュンと撃ち抜かれました。風合いが良く耐久性に優れたヌバックレザーのアッパーは柔らかく足なじみも抜群。足首周りはスポルティバのおなじみ「3Dフレックスシステム」によってしっかり足首を保護しつつ動きやすく、 信頼性抜群のVibram メガグリップアウトソールと相まって不整地はもちろん岩場や濡れた路面、うっすら雪に覆われた地面まで、テクニカルな地形でのアプローチや夏のロングハイクで常に安全快適に歩みをめることができるでしょう。

ラフな地形でしっかりと安定性を発揮しながら、本格的な登山靴ほどソールが硬くなく、重量もそれほど重くないので、余計にこの歩きやすさに驚かされます。公式ブログにもありましたが、実は登山入門者に”一足目の登山靴”としておすすめできる隠れた逸品といっても言い過ぎではないでしょう。ちなみにこのブーツはローカットモデルも存在していますので、一般的なアプローチシューズが好みという人はそちらか、もしくはTX 4などの兄弟モデルを試してみるのもアリです。

快適なパッドの足首周りは適度な可動性を備えており、足首の屈曲を妨げず歩きやすい。

2)Zamberlan サラテ 5.13 GT RR

お気に入りポイント

- 足首周りのマイクロファイバー素材やつま先から足首まであるシューレース等により、ソックスのような高いフィット感

- 高いプロテクション性能

- 衝撃吸収とねじれ剛性の高いミッドソール

- Vibram メガグリップによる優れたブレーキ・トラクション

気になるポイント

- ローカットシューズと比較するとやや重い

- ミッドカットブーツと比較するとやや足首のサポート性に欠ける

2022年はイタリア登山靴職人の職人魂と現代的なアイデアの融合したザンバランの最新アプローチシューズが熱かった。一見するとミッドカットブーツのようなサラテ 5.13 GTは足首周りが伸縮性マイクロファイバーによるゲイター構造になっており、まずもってまるでソックスのように優れたフィット感が味わえるアプローチシューズです。しかもこのゲイターは、フィット感だけでなく足首の軽い保護と砂利の侵入も防いでくれ、一石何鳥にもなるスマートな構造になっています。ローカットシューズとしての軽快さを備えながら、ミッドカットブーツの安定性を兼ね備えるというこの抜かりなさという点で、今このシューズを越えるものはなかなか見当たりません。

軽量ながらも耐久性のあるスエードレザーを使用し、靴の周囲のプロテクションもしっかり。Vibram社のメガグリップコンパウンドとデュアルデンシティEVAミッドソールを備えたVibram® Pepeソールは、クッション性とねじれ剛性を確保しつつブレーキ性能も問題なし。ソールは適度な硬さによって岩場での安定した歩行と細かいホールドへの立ちこみを可能にし、短い岩稜ルートのアプローチをはじめ、トレッキングやハイキングなど、幅広いアクティビティに使える汎用性を備えます。

「From The Car To The Top」というコンセプトは伊達じゃない、革新的なファストトレッキングシューズ。もちろんクセの強さは認めますが、フツウのアプローチシューズには決して真似できない快適さがこのシューズにあることは確かです。自分はこれを見た瞬間、泊りの沢登りでの下山靴にピッタリだと思いました。

足首のストレッチ素材が心地よいフィット感を提供。ゲイターとしても機能してくれる。

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【ベスト・アプローチシューズ部門】

- SCARPA メスカリートGTX

- MONTURA YARU TEKNO GTX

- GARMONT ドラゴンテールテック GTX

- Arc’teryx コンシール FL 2 ゴアテックス

ベスト・縦走トレッキング部門:小屋泊まり程度の荷物を担いでの登山道歩きに最適な汎用性の高いモデル

LOWA バルド GT

お気に入りポイント

- 丈夫で耐久性のあるスプリットグレインレザーと軽量で通気性・可動性に優れたナイロン生地とのハイブリッド

- シュータンを定位置に固定するX-LACINGテクノロジー

- シューレースの流れをスムーズにするローラーアイレット、締め具合を微調整できる2ゾーンレーシングによるフィット感を高める工夫

- 優れたトラクションと多様な地形に対応するVibram TRAC LITE Ⅱアウトソール

- 防水・透湿性に優れたGORE-TEX

- 日本人に多いWXLサイズのラストの展開

気になるポイント

- 通気性に(透湿性)は低い

険しい岩場は心配ないものの、アップダウンのある登山道をそれなりの荷物(小屋泊まり程度)で長い距離歩く場合には、いわゆるスニーカー的な履き心地のハイキングブーツとは違い、障害物から足を守る堅牢なアッパーや、衝撃や凹凸に耐えられる硬さとクッション性を備えたソールを備えたトレッキングブーツの出番となってきます。

そんなしっかりと登山靴的な「強さ」を最低限備えながらも、歩きやすさと快適性を備えた軽量トレッキングブーツでは、創業から100周年を迎えたドイツの名門ブーツメーカーLOWAのバルドが自分にとってのベストチョイスでした。

重厚感のあるレザーで覆いつつ、柔軟性・軽量性・通気性を備えたファブリックを甲と足首にブレンドした巧みなアッパーの素材使いは、高い耐摩耗性と足首のサポート、そして可動性を両立させています。シュータンやシューレース周りには独自のフィッティング技術がちりばめられており、高いフィット感での快適な歩行が可能です。このカテゴリ以上の本格登山靴は通常ある程度の履き慣らし期間が必要ですが、バルドに関してはそれがほとんど必要のないくらいにすぐにしっくりと馴染んでくれたのはそうした細かな工夫の賜物に違いありません。

ミッドソールはハイキングシューズに使用されるようなEVAよりも耐久性と硬度のあるポリウレタンを使用し、安定した足裏のクッションとともに重い荷重をしっかりと受け止めてくれます。アウトソールのつま先にはクライミングゾーンが設定されているところも個人的には気に入っている部分です。

確かな耐久性とプロテクションを備えつつ一日中快適な履き心地とどんな路面にも対応するオールラウンドな実力は、本格登山靴の入り口としてのトレッキングブーツとしてはもちろん、この汎用性の高さは(個人差はありますが)これ一足で日本のほとんどすべてのエリアを歩ける人がいてもおかしくないと思えます。

耐久性のあるスウェードレザーと軽量な化繊ファブリックのハイブリッドアッパーは歩きやすくてプロテクションもばっちり。

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【ベスト・縦走トレッキング部門】

- MAMMUT Ducan High GTX

- SCARPA ZG トレック GTX

- Zamberlan バルトロ ライト GT

- La Sportiva トランゴ テック レザー GTX

- ASOLO ファルコ GV

ベスト・アルパイントレッキング部門:小屋泊まり程度~ある程度の重荷まで対応、テクニカルなルートで最大限の実力を発揮

La Sportiva エクイリビウム ST GTX

お気に入りポイント

- 足全体を包み込むフィット感

- ゴツいのに、軽い

- 柔軟性とサポートが絶妙なバランスの足首周り

- 岩場などでも安心、アイゼンも取付けられる強固なソール

- 着地から蹴り出しまで計算され安定したグリップを発揮するアウトソール

気になるポイント

- シューレースの緩みやすさ

- ウェットな岩場や木の根などでは(ハイキングブーツなどに比べれば)グリップが弱くなる

- 高価な価格

従来の固定概念を覆す画期的なシューズを次々と生み出し、常に登山靴の革新に挑み続けるイタリアのマウンテンシューズメーカー、スポルティバ。その新作テクニカル・マウンテンブーツ「エクイリビウム」シリーズほど、ここ数年のモダンな登山スタイルが求めるすべてが詰まった一足はないでしょう。

信じられないほどの軽さと快適さ、耐久性を兼ね備えたこのブーツは、強固で岩場・雪上での安定感が求められるアルパインブーツの良さと、軽快で歩きやすいトレッキングブーツの良さが見事に融合しています。さらにはトレイルランニングシューズやアプローチシューズなど、同社が手掛けるバラエティに富んだ分野の知見もミックスされ、まさにアウトドアシューズの「良いところ取り」をしたような登山靴であり、あらゆるマウンテン・アクティビティで一流のシューズを作ってきたスポルティバだからこそできたブーツといっても過言ではありません。

この一足があれば、たとえ樹林帯が多い2000m前後の山岳でもゴツすぎるということはありません。かといって、岩場から残雪までバラエティに富んだ地形が続く2,000~3,000m級の高山でも貧弱さは感じないでしょう。ことほどさように、日本中どこにでも履いていきたくなるような安全性と快適さが高次元でバランスのとれたブーツがこのエクイリビリウムなのです。ただそうはいってもソールの剛性は本格縦走モデルと比較すれば柔軟なので、クランポンを常時履く必要のなるルートや、かなりの重荷を背負って岩稜帯を長期間縦走するとなれば、これからいかに挙げていくようなモデルの方がより理想的になってくるかと思います。

なおこちらについても以下のレビューで徹底解剖しておりますので、興味のある方は参考にしてみてください。

関連記事

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【ベスト・アルパイントレッキング部門】

- Arc’teryx アクルックス TR ゴアテックス

- ASOLO エルド MID レザー GV

- GARMONT ヴェッタ テック ゴアテックス

- SCARPA マルモラーダプロHD

ベスト・長期縦走トレッキング部門:テント泊など重い荷物を担いだ長期縦走に最適

LOWA ティカム II GT

お気に入りポイント

- 重荷に耐える剛性の高いソール

- 耐久性がありフィット感が高く快適で疲れにくいアッパー

- 優れたフィット感を提供するレーシングシステム

- 優れた安定性とサポート(特に足首周り)

- グリップ力に優れたアウトソール

- 高い防水性

気になるポイント

- クランポンのコバやつま先のクライミングゾーンはついていないことから、あまり急峻なルートは想定されていない

- 重量

数日以上にわたる長い縦走をテント泊でやろうとなると、必然的にザックの重量は20キロ近くになります。その重荷に連日耐えてくれるブーツとなると、アッパーの耐久性はもちろんのこと、さらなるソールの剛性と足首周りの万全のサポートが理想的です。このあたりから、ブーツは自分の手ではまったく曲げることができなくなってくるくらいに硬いソールになってくるはずです。このクラスでの、マイ神登山靴は(やはりLOWAの)本格トレッキングブーツ、ティカム II GTでした。

とにかく重荷での歩行時に足が安定する。どれだけ重い荷物を背負っていても怪我や疲れの余計な心配がないのが何よりも気に入っています。全面スウェードレザーによる堅牢ながら柔軟性の高いアッパー構造は、幅も広すぎず狭すぎずつま先のスペースは適度に確保され、心地よいフィット感が得られます。しっかりと正しい位置・適度な締め具合で固定できるシューレース・シュータンシステムと合わせてこの絶妙なフィット感はさすが。また足首のかなり高い位置までコシのあるレザーとパッドで覆われるため、足首周りのサポート性が高く、長い登山道を重荷でひたすら進むロングトレイルではこれ以上なくマッチします。

一方で(セミ)ワンタッチクランポンの装着は想定されておらず、またアウトソールのラグパターンも岩場よりも泥はけを意識しているところなどから、急峻な岩場を含むテクニカルなルートは想定されている分けではないという面もあります(この辺にイタリアブランドのブーツとの違いが表れていておもしろい)。

北米で最も有名なアウトドアショップといえばREIですが、そこではヨーロッパのアウトドアブランドはほとんど見かけないにもかかわらず、LOWAの靴だけはよく見かけた記憶があります。当時は理由など知る由もありませんでしたが、今思えばなるほど、アメリカのロングトレイルにはこの「急峻ではないかもしれないけどとにかく長いルートを安全快適に歩く」のに適したLOWAがよく似合う気がします。

堅牢なレザーで覆われた足首周りは足首をがっちりと固定してくれるため、歩行時の安心感は抜群。

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【ベスト・長期縦走トレッキング部門】

- La Sportiva トランゴ・タワーGTX

- MAMMUT Kento Advanced High GTX

- SALEWA MTN Trainer Mid GTX

ベスト・長期アルパイントレッキング部門:テント泊など重い荷物を担いで、厳しい岩場を含めたテクニカルなルートの長期縦走に最適

SCARPA リベレHD

お気に入りポイント

- 高耐久で堅固なボディながら、驚くほど軽量かつフレキシブル

- フィット感に優れた快適なアッパー

- 適度な足首サポート性

- 剛性の高いソールと登攀を意識したラグパターンによる岩稜ルートでの安心感

- 岩場でのグリップとトラクション、不整地での滑りにくさに優れたVibramアウトソール

- ちょっとした雪の季節も対応する暖かいの37.5ファブリックライナー

気になるポイント

- HDry防水透湿メンブレンはGORE-TEXに比べると防水性は劣る

- 靴ひもがなぜか短め

- 価格

無雪期シーズンでの登山用ブーツとしては最もタフでテクニカルなルートを重荷で歩くのに適しており、日本アルプスの大規模で厳しい岩稜帯が続くコースや、一般登山道よりもハイレベルなバリエーションルートなどを長期にわたって縦走するような登山を想定したカテゴリです。岩、ガレ、泥、氷(ちょっとの雪も)、トレイルのすべてで上手く機能する縦走用の登山靴を探すなら、今のぼくにとってはこのリベレHDをおいて他にありません。

何よりもトップクラスに頑丈でありながら驚くほど軽く、歩きやすい。重い荷物を背負っての安全な登山ではどうしても堅牢なブーツが必要になってきますが、そのために相応の重さは避けられないのが常識。そのなかで片足700グラムを切る重さは驚くべきことです(しかもスカルパはこれよりも軽い兄弟分まで用意している)。

軽さだけならばまだしも、このブーツには甲からヒールカップまでかけての優れたアッパー構造「Sock-Fit XT 構造」によって、足を包み込むようにフィットする心地よさも備えています。パッド入りの足首周りもサポート力がありながらも比較的自由に動かせて快適です。裏地には37.5ファブリックが適度な断熱性と透湿性を提供してくれますので、初冬や残雪期など雪が少しあるルートでの対応力もあります。そしてトレイル ランニング シューズから取り入れたというロッカー形状のカーブしたソールは、堅固な登山靴にありがちな歩きにくさを軽減するのに役立ちました。

ミッドソールは衝撃吸収と軽さを実現するエリアと、サポート力と安定性を与えるエリアで密度の異なる2種類のTPU素材を巧みにマッピングしたハイブリッド構造。アウトソールは特に硬度が高く、岩場での立ち込みでの安心感はピカイチです。ラグパターンも、踏み込む・止まる・グリップするという特徴に振り分けられた3つエリアに分かれており、つま先のクライミングゾーンでは最大限のグリップ力、外側は踏み込み、中央・内側とかかと部はブレーキ性能を最大化したエリアとなっています。

ただ1点だけもう少し欲しがるところがあるとすれば、独自のHDry メンブレンはそこまで信頼はできないという点。いつも以上にこまめに撥水スプレーをかけておくことをおすすめします。いずれにせよ自分にとってSCARPA リベレHDは、本格マウンテンブーツの安心感と軽量トレッキングシューズの動きやすさ、履き心地の良さを兼ね備えた、まさに3シーズンのハードな登山で妥協のない性能を求める登山家・ハイカーのためにあるブーツといえます。

全体的に堅固な作りながら、柔軟でしなやかなシュータン部分によって足全体のフィット感は抜群。

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【ベスト・長期アルパイントレッキング部門】

- Arc’teryx アクルックス LT ゴアテックス

- ASOLO エルブルース GV

- La Sportiva トランゴ アルプ エボ GTX

- LOWA チェベダーレ EVO GT

ベスト・ウィンター部門:厳冬期まで含めた冬山登山に最適

La Sportiva G5 EVO

お気に入りポイント

- 冬山用ウィンターブーツとしてトップクラスの軽さ

- 厳冬期でも安心の保温性の高さ

- Boaシステムによる優れたフィット感と素早い着脱

- 足首回りの可動性の高さ

- ゆとりがあって寒くなりにくいつま先

- スノーゲイターになるアッパーとのダブルブーツ仕様による断熱性の高さと防雪・防水透湿性、耐久性・耐摩耗性

- 雪のトレイルでの歩きやすさとアイスクライミングにも最適な登攀性能の両立

気になるポイント

- 非常に高価

- ボアの破損がまったくないとは言えない

- 前面のベルクロやジッパーの防水性

冬山用のマウンテンブーツがこんなにも軽くなるとは。

La Sportiva G5 Evoは、冬のマウンテンブーツに求められるすべての機能を備えた(価格を考慮しなければ)最強の一足です。これまで自分は厳冬期の冬山ブーツでは通常のレザーのマウンテンブーツや、二重構造のプラスチックブーツを履いてきましたが、それらのメリットをすべて備えたスノーゲイター付きかつBoaシステム搭載ウィンターブーツのすさまじい使いやすさを思い知るとともに、スポルティバの高い技術力による極限まで切り詰められた軽量化の神髄を堪能しました。冬山ブーツでこれ以上を求めることはできないと思えるほどの高いクオリティです。

とにかく、急峻な斜面での登りも、通常の歩行でも、スムーズで、快適。このブーツの目玉の一つである靴紐レスのBoaシステムは手袋を外さずとも素早い脱ぎ履きを可能にし、しかも靴紐に比べて常に同じように高いフィット感をセットすることができるのです。これを知ると他のブーツには戻れない。。

インナーブーツとアウターの二重構造。外側のBoaによって足全体を締め付けてくれるため靴ひも要らずでフィット感も良好。

スポルティバにしては比較的つま先部分に余裕があり圧迫感が少なく、さらにGORE-TEX INFINIUM™ THERMIUM™ テクノロジーがつま先を暖かく包み込んでいるので、非常に暖か。クランポンを着けるとどうしても圧迫で血流が妨げられ冷えてしまいがちなつま先ですが、それへの対策はかなり手厚くなっています。さらに前モデルからの改善点として、ゲイターの外側にBoaを配置することで登っているときにはブーツをきつく締め、登っていないときなどにはノブを引いて緩めたりが即座に操作できるため、その意味でも足の冷えに対する心配はどんなウィンターブーツより少なくなっています。

もちろん、積雪期の登山向けとしてソールやアッパー周りの十分な剛性も、クランポンとの相性も抜群です。

スノーハイクや森林限界前後の高さまでの雪山登山が主体である場合であれば、同社のネパールキューブ GTXのようなレザーブーツでも十分にその役割を果たしてくれるかもしれませんが、もし将来的にテクニカルな岩と氷のミックス地形の通過やアイスクライミングまで見据えるならば、G5 Evoは軽さと断熱性・機動性・利便性においてより優れたパフォーマンスを提供してくれるでしょう。国内の厳冬期3,000m級の登山や、アイゼンを装着し長時間活動を行うための冬山用ブーツとして、またアイスクライミング用としてならば間違いなく理想的な選択ですが、普通の雪山登山であってもオーバースペックということはありません。冬山デビューの登山家であっても、もし予算に余裕があるならばぜひ最先端テクノロジーの粋を集めたこの一足をチョイスしてみることをおすすめします。

惜しくも受賞を逃したけどこちらもおすすめ【ベスト・ウィンター部門】

- La Sportiva ネパール エボ GTX

- SCARPA マンタテックGTX

- Zamberlan マウンテンプロ EVO GT RR

- ASOLO 6B+ GV

- LOWA アルパインエクスパート II GT

ベスト・コスパ部門:KEEN サーカディア ウォータープルーフ(ロー/ミッド)

お気に入りポイント

- 確かな技術力と実績、デザイン力を備えたブランドからの低価格モデル

- 防水透湿性も含め、しっかりとハイキングブーツとして必要な性能を備えながら、価格は抑えめ

- 日常用のウォーキングシューズとしても便利

気になるポイント

- 価格もあって長く履けるかといった耐久性には疑問

- 最先端のハイキングシューズと比べるとやや重い

- アウトソールのグリップ力もトップレベルと比較すればそこそこ

選び方:トレッキングブーツを賢く選ぶ6つのポイント

ポイント1:登山靴のタイプ ~それぞれの得意・不得意な山や登山スタイルを知る~

昨今のアウトドア・アクティビティの多様化にともない、最近では登山靴も目的や歩く場所(地形)、歩行スタイルなどに合わせてどんどんジャンルが増えてきているのは、想像に難くないことだと思います。いざ自分のシューズを買おうとしたときに、何の予備知識もなく店頭に並んだ靴を見ただけでどのタイプが一番自分のスタイルに合っているのか、すぐに分かる人は世界中探してもいないはずです。

そこでまずは下の表で登山靴の一般的な分類と特徴をまとめてみましたので、ひとまずは自分が選ぶべき登山靴の大まかなタイプを検討するのをおすすめします。これを念頭に入れてお店の人に声をかければ、間違った方向には誘導されないはず。もちろんこの分類はどこでも通用するような統一的・客観的な線引きではなく、このためモデルによっては境界のあいまいなもの、幅広い範囲をカバーしているものなどもありますのでそこは注意が必要です。

登山靴(アウトドア向けシューズ)のタイプと特徴比較

舗装されていない道を歩くことがほぼ初めてで慣れていない人は(おそらくいきなり難しい山に行くことはないだろうから)スニーカーの延長感覚で履けるハイキングシューズをはじめとした柔らかめの登山靴がおすすめ。一方トレッキングブーツはアウトドア・シューズのなかでも軽い山歩きから本格的な岩稜帯まで、最も幅広いアクティビティをカバーできる汎用性の高いシューズ。靴の柔らかさや足首の高さなどバリエーションも豊富で、本格的に登山を始めようという人が1足目に選ぶにも、ハイキングシューズから徐々にステップアップする1足としても適しています。

そして北アルプスや八ヶ岳などの森林限界を超えた場所が多い高山で急な岩場を登ったり、横移動(トラバース)したりということが増えてくる場合には岩場の登りを考慮したアルパインブーツの出番です。こちらも軽いモデルから重くて硬い種類まで、バリエーションも増えてきていますので、どのくらいの荷物を背負って歩くのかによってグレードを考えると良いでしょう。

足首まわりの高さ

トレッキングシューズには、足首回りをカバーする範囲の違いで「ローカット・ミッドカット・ハイカット」の3パターンが存在しています。軽い荷物で軽快に歩きたい場合にはローカットの方が断然歩きやすいですが、より重荷での行動が多い場合や、急峻な地形やラフな地形が多かったり、脚力の弱い人、ねん挫しやすい人などは足首の高さがより高いサポート性の高い靴の方が安心です。

| カット | ローカット | ミッドカット | ハイカット |

|---|---|---|---|

| イメージ | ![[サロモン] salomon X ULTRA 2 GTXR L37156000 L37156000 (BLACK/AUTOBAHN/ALUMINIUM/26)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41EfJCboWzL._SS200_.jpg) | ![[サロモン] salomon ハイキングシューズ X ULTRA MID 2 GTX L37077000 L37103200 (BETTLE GREEN/BLACK/SPRING GREEN/29)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/410YswGeHaL._SS200_.jpg) | ![[サロモン] salomon QUEST 4D 2 GTXR L37073100 L37073100 (DETROIT/BLACK/NAVAJO/27)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51FVM-CsuoL._SS200_.jpg) |

| 軽さ | ◎ | ◯ | △ |

| 足首の可動性 | ◎ | ◯ | △ |

| 足首のサポート力 | △ | ◯ | ◎ |

| 異物の侵入しにくさ | △ | ◯ | ◎ |

| 蒸れにくさ | ◎ | ◯ | △ |

| 適したスタイル |

|

|

|

ポイント2:アッパーの素材 ~登山スタイルによって合成繊維か、レザーか、コンビネーションかを決める~

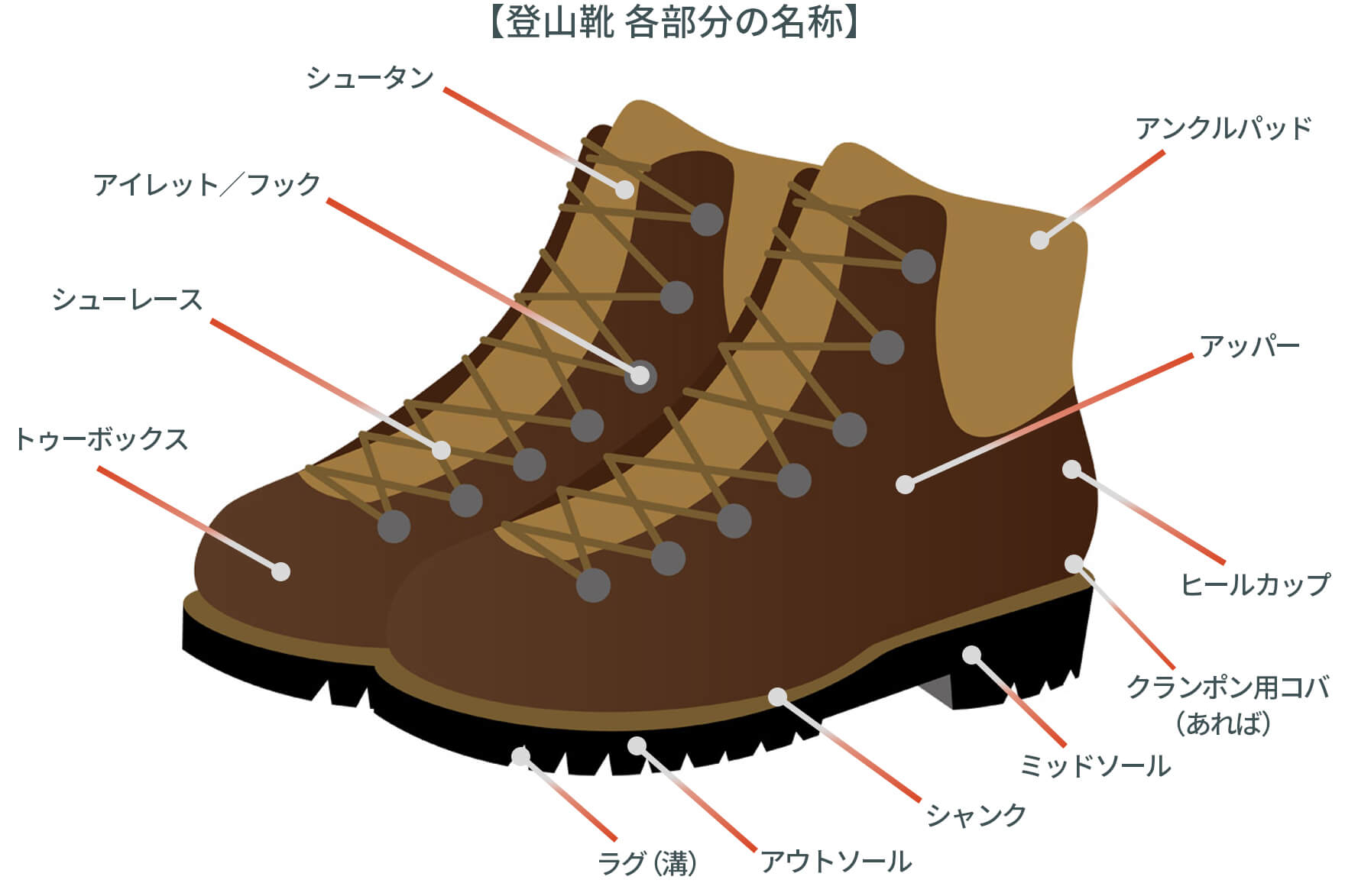

登山ブーツのつま先から甲・かかと・足首全体を覆う上部分の全体はアッパーと呼ばれ、この部分の素材や作りによって、シューズの重さはもちろん、履き心地やフィット感、耐久性、防水性、通気性など多くの重要な要素に影響を与えてきます。

一昔前までは硬く、重たい天然の皮(レザー)で覆われたモデル一択でしたが、現在では防水透湿膜であるゴアテックスの登場などによって軽くて柔らかいナイロンなどの合成繊維や合成樹脂によるアッパーでデザインされたモデルが次々と開発されています。それらは軽量性・スピードが求められる昨今の流行スタイルの影響が大きく、スピードと動きやすさ、そして軽さが優先的に求められるシーンで実力を発揮してくれます。一方、現在でもレザーは耐久性が求められるヘビーなトレッキング・アルパインブーツではまだまだ健在です。防水性もしっかりあり、きちんと手入れをすれば合成繊維よりも素材自体は長持ちするので愛着も湧くといった魅力も失われていません。さらには擦れや衝撃の受けやすい部分にはレザーを当て、その他の部分には合成繊維を配置するなどして軽さと強さをバランスよく両立したようなコンビネーションタイプも存在しています。

このようにアッパーの材質と組み合わせによってそのブーツの強さや軽さ、フィット、動きやすさといった特性の一長一短が生まれますが、どれが最も優れているということではありません。自分の優先したい性能やスタイルを考えたうえで、レザーモデルなのか、合成繊維なのか、あるいはコンビネーションタイプなのかを検討するとよいでしょう。

さまざまなアッパー素材。ファスト&ライトな登山にはナイロン製の柔らかいアッパー(左側)が、本格的なトレッキングになるほど(右側)革などの堅牢なアッパーが使われていく。

ポイント3:ミッドソール ~ルートや背負う荷物の重さによって硬さ具合を決める~

足にかかる負荷の強さとソールの剛性

一般的に登山靴の靴底部分は通常、ミッドソールとアウトソール、それからその間に挟まれたシャンクと呼ばれる硬いプラスチックパーツによって構成されています(シャンクについては軽ハイキングブーツなどの柔らかいシューズには含まれていないことが多い)。同じように見える登山靴でも実際に手にとって折り曲げてみようとすると、曲がりやすいものからまったくビクともしない硬いモデルまでさまざまあることが分かります。

なぜこんなに硬い必要があるのかというと、ブーツが硬ければ硬いほど、重い荷物で不安定な足場に着地しても足裏がねじれにくい(地面が安定する)、登り坂や足がかりの細かい場所でつま先立ちしてもかかとが下がりにくいため、立ちこみやすく疲れにくいというメリットがあるからです。つまり登山靴のソールの剛性は、想定するコースの難易度(より急峻でよりテクニカルな地形が多いかどうか)に応じて高くなり、重荷での長いルートに耐えられるような頑丈な作りになってきます。

端的に例えるなら「高尾山よりも谷川岳→谷川岳よりも槍ヶ岳」あるいは「日帰りよりも小屋泊まり→小屋泊まりよりもテント泊」といった具合に、よりテクニカルで重い荷物になるにしたがって、ソールの剛性はより高く、より足首まで固定力のあるブーツが有利になってきます。一方軽量なモデルにはシャンクが入っておらず柔軟なソールで、軽い荷物での横方向への歩きやすさが優先された作りになっていますので、傾斜のマイルドな地形や、長距離をスピーディに移動することを目指している場合にはソールの剛性の少ない、柔軟なハイキングブーツ(またはシューズ)がおすすめです(とはいえ、これらはあくまでも「理想を言えば」という話であることも留意が必要で、決してそれを履かなくては歩けないという話でもありません。実際に脚の筋力が強い経験豊富な登山者ならば、トレランシューズで槍ヶ岳にも行けてしまう訳ですし)。

ソールの硬さは手で曲げる程度では比較できないケースも多く、実際に履いてつま先に体重をかけてみるくらいするとより分かりやすい。

またミッドソールは足裏のクッションと衝撃吸収というもうひとつの重要な役割も果たしています。外側からは見えにくいこのパーツの多くはEVA フォームやポリウレタン、または両方の組み合わせによる素材でできており、モデルによって非常に薄いものから硬くてしっかりしたものまでさまざまです。一般的に硬く重いブーツには高く強い負荷にも耐えられるような厚くて硬めの素材が搭載されていることが多く(ほとんどの場合、慣らし履き期間が必要です)、一方ハイキング シューズのような柔らかくて柔軟なミッドソールには、より薄くて柔軟な素材で作られています。

| タイプ | 柔らかいミッドソール | 硬いミッドソール |

|---|---|---|

| 適したスタイル |

|

|

| 特徴 |

|

|

ポイント4:アウトソール ~滑りにくく(グリップ)踏み込みやすい(トラクション)を選ぶ~

優れた登山靴は不整地や斜面でしっかりとした踏み込み(トラクション)を可能にし、泥やぬかるみ、木の根、岩場、凍った地面など危険な地形でも滑りにくさを提供します。その役割を担っている部分がアウトソールと呼ばれる靴底のパーツです。

そのモデルのトラクションやブレーキが確かかどうかをチェックするには、アウトソールの素材と溝の形状(ラグパターン)を見ます。その点、何といってもビブラム社製のアウトソールはゴアテックスなどと同じように、今や登山業界で知らない人はいないほど確固たる信頼を勝ち得た安心のブランドです。もちろんだからといってビブラム製ならどれでも良いということではありませんので(同じブランドのソールでもモデル毎、特定の用途に合わせて細かな調整しています)、個々の製品ごとにソールの品質や特徴をチェックする必要があります。

例えば泥の中でしっかりとグリップできるようにラグ(溝)を深く、また間隔を広くして泥を排出しやすくしているものもあれば、濡れた岩場を安全に歩くためにゴムの粘着性を高めているものなど。また特に岩稜帯登攀(歩行)を想定して作られたアプローチシューズやアルパインブーツでは、必ずと言っていいほどつま先部分をフラットにすることで岩の細かな突起をホールドしやすくなっています。

こうして登山靴はすべてターゲットとしている地形やスタイルに合わせてアウトソールの素材を選定し、ラグパターンをデザインしています。選ぶ際にはこのソール部分に着目することで、ある程度どのような山(地形)をターゲットとしているのかが分かりますので参考にしましょう。

ソールのパターン(溝)は形や向き・深さ・間隔の広さ・つま先の形状・柔らかさなど、その靴が目指すスタイルに最適化されている。

ポイント5:重量 ~軽さは正義だけど、”軽さ”と引きかえに失うものも知っておこう~

重いシューズを履いている場合、気がつくと結構な疲労がたまっているものです。誰の言葉か定かではありませんが「靴の1ポンド減は背中の5ポンド減に匹敵する」なんて言葉もあるくらいで、やはりシューズは軽いに越したことはありません。

ただ、だからといって軽い靴を無条件に選ぶのがよいとも言えないことを覚えておくといいでしょう。軽い代わりに足首まわりが不安定になっていたり、重荷では滑りやすくソールが貧弱になっていたり、耐久性が落ちていたりと、何かしらがその軽さの代償として削られている可能性があります。大切なのはバランスです。軽さと安全性、耐久性とのバランスが、自分の求める基準に適うかどうか、一度検討してみてください。

ポイント6:その他チェックしておくとよい項目

防水透湿性

足元は濡れやすく、濡れることで体温を奪われたり、ふやけた皮膚が擦れて皮がむけてしまうなど、シューズの中が濡れることによるリスクは計り知れません。さらに足は思った以上に汗っかきですので、外側をいくら防水しても無駄です。常に足は濡れの危険にさらされています。日本のように高温多湿で雨の多い地域では、靴の防水透湿加工は必須の機能と考えるべきです。

メジャーなメーカーのトレッキングシューズならば、ほとんどのメーカーがシューズの生地に ゴアテックスなどの防水透湿性素材を取り入れているとは思いますが、数千円で売られているような安価な製品には単なる撥水か、透湿性のない防水機能しかない場合が多いので注意しましょう。

ちなみに「防水透湿」といえば化学繊維の防水透湿メンブレンを封入したシューズが前提なのかと思いがちですが、実は昔ながらのレザーにも天然の防水性と通気性が備わっています。最近ではさらに防水透湿素材を合わせることで化学繊維に引けをとらない機能性を実現しているものが登場していますので、最新のレザー製品も捨てたものではありません。

サードパーティ製インソール(フットベッド)の活用

取り外し可能なインソール(フットベッド)はほとんどのトレッキングシューズで標準で搭載されています。これらは足を靴に立体的にフィットさせ、汗による湿気を効率的に外へ排出し、衝撃を和らげるクッションとして機能しています。

この標準のものでも不満がなければ特にそのままでもよいのですが、経験上、実際には標準のインソールで自分にピッタリの適切なフィット感が得られることはほぼ不可能といっていいでしょう。

より疲れにくく快適な歩行を目指したいのなら是非サードパーティ製のインソール・フットベッドを検討してみることをおすすめします。それらは靴と自分の足との隙間を埋めてくれ、土踏まずやかかとのフィット感を改善して歩きやすく疲れにくく、歩く時の衝撃もより和らげてくれます。

インソールフットベッドの選び方についてはこちらも話せば非常に長くなりそうなので、別の機会に記事を書きたいと思います。以下は少し前に主要製品を比較してみましたので、興味のある方は参考までに。

関連記事

シューレースシステム

トレッキングシューズではいわゆる締め具まわりも多様な進化を遂げています。シューレース(靴ひも)は細く、軽く丈夫になり、シューレースを通す穴(アイレット)や最上部のフックはアルミや布地、プラスチックなどで耐久性を保ちながらもより軽量なつくりになってきています。もちろん、軽量だから無条件でよいというわけではなく、その分緩みにくさや耐久性が犠牲になっていることも考慮する必要があります。いずれにしても、試着の際には実際に自分で締めてみて、以下の5点をチェックしておくことをおすすめします。

- 締めやすさ

- 締めたときのフィット感

- (ミッドカット・ハイカットモデルの場合)足首の固定感

- できる限り激しく歩いてみて緩みにくいか

- 歩いていて引っ掛かりなどの違和感がないか

さまざまなシューレースまわり。軽さも重要だが、実際に締めてみるとモデル毎にその締めやすさ、緩みにくさなどが大きく異なることが分かる。

クランポン対応

冬山や残雪の春山など、雪や氷の混じったコースを計画している場合は、クランポンが取り付けられるブーツが不可欠です。

クランポンを取り付けるためには大前提として一定以上の硬いソールのブーツである必要があります。さらに、クランポンがワンタッチ式かセミワンタッチ式を使用したい場合、このブーツの後ろか前後両方にクランポンをひっかけるためのコバがついているモデルを選ぶ必要がありますので、その点は忘れずに確認しておきましょう。

クランポン用のコバが前後についていると(右)ワンタッチアイゼンが、後ろだけについていると(左)セミワンタッチアイゼンが、まったくついていない場合はテープ締めのアイゼンが取り付けられる。※アイゼンとブーツは相性があるので必ず使用前に実際に取り付けて確認すること。

男/女サイズ対応・ナロー/ワイドサイズ対応

長らく足の長さでしかバリエーションがなかった登山靴でしたが、最近になって各メーカーは一部のモデル(特に人気モデル)についてはより多くの人々の足にフィットするよう「男女別サイズ展開」や、日本人に多いといわれいてる足幅の広い(狭い)人向けの「ワイド(ナロー)サイズ展開」のある製品が増えてきました。従来のシューズがどうしても合いにくいと思っていた人はもちろんですが、自分の足のサイズや形状をぼんやりとしか把握したことがない人は、まれにこれらのバリエーションが思いのほかフィットする場合がありますので、お店の試着で一度は試してみるのも無駄ではないのでおすすめです。

まとめ:靴選びの最適解を教えてくれるのは、自分の足だけ

冒頭でも述べましたが、その靴がどれだけ最高の性能であったとしても、結局のところそのトレッキングシューズが自分にとって最高かどうかは、自分の足しかわからないのが現実です。それぐらい、アウトドアの靴選びは複雑で繊細で、正直厄介なものです。1足のトレッキングシューズを買うために、何日お店周りに費やしたことか。買うかどうか分からないシューズを何足も店員に出してもらうのは気が引けますが、それでもぴったりのトレッキングシューズを選ぶためにはそうするしか無いので、ここは気兼ねなくお願いしましょう。この記事が少しでもそうした苦労を軽減してくれるものとなってくれると幸いです。

さて次回後編では、数百ある登山靴の中からこのサイト独自に調査してピックアップした新作・人気モデルを実際に履いてみて、目的やタイプ別に厳選したモデルを「目的・用途別今履くべき一足」としてまとめてみましたのでお楽しみに。

世界のアウトドア・メディアが注目する2015年新作トレッキングシューズ7足

世界のアウトドア・メディアが注目する2015年新作トレッキングシューズ7足 比較レビュー:週末ハイカー御用達の軽量ハイキングブーツを履き比べてみた 2018

比較レビュー:週末ハイカー御用達の軽量ハイキングブーツを履き比べてみた 2018 これからとことん履きつぶしたい軽量ハイキングシューズ10足【片足500g以下】

これからとことん履きつぶしたい軽量ハイキングシューズ10足【片足500g以下】 比較レビュー:日帰り登山やファストパッキングに最適な軽量ハイキングブーツを履き比べてみた

比較レビュー:日帰り登山やファストパッキングに最適な軽量ハイキングブーツを履き比べてみた